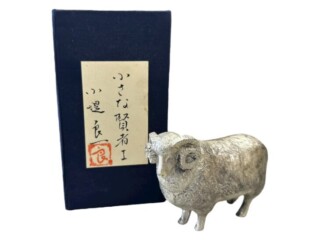

小堤良一は、ブロンズを用いた彫刻作品で知られる彫刻家です。

東京都港区の赤坂DSビルに設置された「梟」をはじめとする作品が、公共施設などに多数設置されています。

1953年に東京都で生まれた小堤は、肉体を使って創造する「彫刻」に魅力を感じ、彫刻家を志しました。大学入学後、エミリオ・グレコ、ジャコモ・マンズーなどの躍動感のある表現に刺激を受け、イタリア彫刻風の作品制作を始めます。その後、新たな表現を求め、舟越保武のもとで学びました。

小堤は特定のモデルを使わず、制作の過程で生まれるアイデアを活かすというスタイルが特徴です。近年はブロンズだけでなくテラコッタを用いた作品にも取り組み、自由な造形表現を追求しています。また、依頼制作を契機に動物モチーフを取り入れたことで表現の幅が広がったそうで、その後も新しいモチーフに積極的に挑戦しながら「見る人が豊かな心持ちになれるような作品」を目指して制作を続けています。

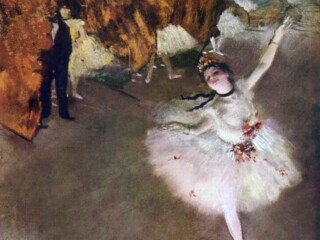

エドガー・ドガは、印象派の代表的な画家として知られています。

一般的には印象派の一員とされていますが、戸外制作を好まず古典的な技法を重んじるなど、他の画家とは一線を画す存在でした。

1834年、ドガはフランスで銀行員の家に生まれました。

国立美術学校に入学し、ドミニク・アングルの弟子であるルイ・ラモートに師事します。

のちにアングルから「線を引きなさい、たくさんの線を。記憶によってでも、ものを見ながらでもかまいません。」と助言を受け、デッサンを重要視するようになりました。

当初は模写や歴史画を制作していましたが、1860年代ごろからは都市の風俗をテーマに描くようになります。

屋内で人物を描くことを好み、晩年には視力の衰えからパステル画や彫刻などを手掛けました。

ドガは鋭い観察眼を持ち、写実的かつ大胆な構図で都市の生活を描きました。

光と影のコントラストや、物語性を感じさせる空間表現などが魅力的で、彼の作品は見る者を惹きつけます。

代表作には『オペラ座のオーケストラ』『アブサン』『バレエのレッスン』などがあります。

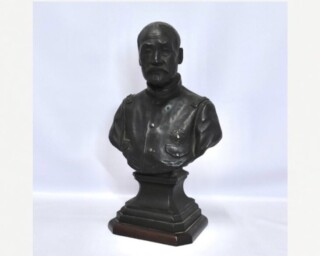

岡崎雪声は、京都府伏見区で釜師・岡崎貞甫の子として生まれました。本名は庄次郎です。大阪で釜師の修業を積んだ後、21歳で上京し、鋳金家の鈴木政吉に師事しました。

明治22年(1889年)には、その年のパリ万国博覧会に出品した作品が2等賞を受賞し、その名を高めるきっかけとなりました。その後、岡倉覚三(岡倉天心)と知己を得て、明治23年(1890年)に東京美術学校(現・東京藝術大学)の鋳金科教師となり、明治29年(1896年)には教授に昇進しました。

岡崎は、分解鋳造法による大型鋳造を得意とし、銅像や建築装飾などを手がけました。代表作には、上野公園の「西郷隆盛像」や皇居前広場の「楠木正成像」などがあります。また、1903年には鋳金家協会の設立に尽力し、日本の鋳金界の発展に大きく貢献しました。

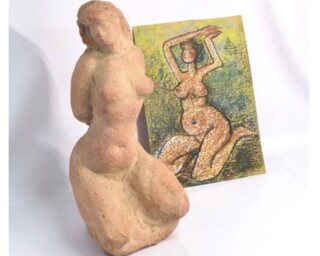

木 内克は、茨城県水戸市出身の彫刻家です。

1892年の6月、代々医者の家系に生まれますが、彼は医師への道ではなく絵の道へと歩みを進めることとなります。

幼い頃から絵が好きだったこともあり、20歳の時に大学を中退して上京、明治時代に活躍した彫刻家・海野美盛の元で彫刻を学びます。

その後、朝倉文夫の彫塑塾に入門し、24歳の時に第10回文展にて初入選、それ以降も何度か入選を果たしました。

29歳の時に留学で欧州を訪れます。その後、ロンドンからパリへと移り、パリの研究所で彫刻を極めていきます。

欧州滞在中には、ギリシャのアルカイック彫刻に傾倒し、自身でテラコッタの技法を修得します。

そして帰国後、その修得した技法を用い、仁科展に数々の作品を出展・受賞しました。

戦後においては、再度欧州に行きブロンズの制作技術までをも会得します。

晩年には大胆にデフォルメされた裸婦像も手がけ、生涯、個性あふれる数々の作品を世に残していきました。

作風としては、エネルギッシュさと豊かな表現が組み合わされ、そこへ生まれたどこか温かみを感じられる風情が特徴的だと言えます。

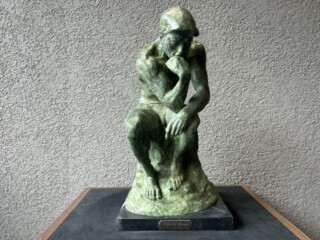

フランソワ=オーギュスト=ルネ・ロダンは、フランスの彫刻家です。

1840 年にパリで生まれ、十代の頃より芸術を学びますが、彼の経歴が花開いたのは40歳前後の頃からになります。

1880年に赴いたイタリア旅行にて、ミケランジェロの彫刻に感銘を受けた彼は、帰国後すぐに彫刻の制作に取り掛かります。

そして完成した『青銅時代』がフランスのサロンで注目を集め、フランス政府が買い上げました。この出世作を契機に、ロダンは重要な作品を次々と制作し、名声を高めていくこととなります。

ロダン以前の彫刻は高名な貴族や偉人、神話をモチーフとしたものが基本でしたが、ロダンは等身大で一般的な人間という、当時では考えられないようなモチーフを扱い、美術界に当惑と感嘆をもたらしました。ロダンの影響は世界的に広がり、フォロワーを多く生み出し、彫刻の歴史はまさしく変革を起こしました。これが、ロダンが「近代彫刻の父」と呼ばれる所以です。

有名な「考える人」をはじめ、ロダンの作品は日本含む世界中で多く現存され、愛されています。

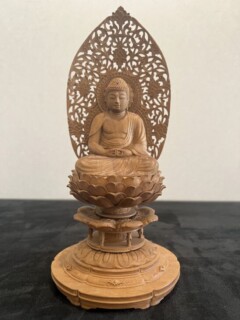

松久 宗琳さんは京都生まれの正統派京仏師です。

1926年に仏師 松久 朋琳の長男として京都市に生まれました。幼少期は画家を志し絵画の勉強に励んでおりましたが、病を得て父の元に帰り、仏像彫刻の道を歩み始めます。

1962年には京都仏像彫刻研究所を設立しました。こちらの施設は現在「松久宗琳佛所」と改名されており、宗琳さんの次女である松久 佳遊さんが所長として遺志を受け継いでおられます。

1964年に仏教美術展を主催し、非常に優れた作品の数々を発表されました。1973年には仏像彫刻、仏画、截金を制作する教室「宗教芸術院」を設立し、多くの方の指導に当たられました。また同年に写真や図版で分かりやすく解説した「仏像彫刻のすすめ」を父 朋琳さんと共著されました。

1992年3月にお亡くなりになりました。

京都金閣寺の「岩見観音像」「四天王像」大阪四天王寺大講堂の「阿弥陀如来像」太子奥殿の「聖徳太子像」「四天王像」は父 朋琳さんと共に宗琳さんが制作されたもので、現在でも多くの方に親しまれております。