上海墨廠は、文化大革命(1966年~1976年)の影響によって誕生した墨工場です。

「曹素功」「周虎臣」「胡開文」など徽州を源流とする墨ブランドが統合され、上海に拠点を置く統一ブランド「上海墨廠」として設立されました。

それまで各店が独自に製造していた墨は一括して規格化し、「上海墨廠造」と刻印された製品が多数生産されます。

近代的な設備で製墨されるようになり、墨の種類が増えて日本にも広く流通しました。

1978年以降は、改革開放の流れを受けて「曹素功」や「周虎臣」といった歴史的な商号の価値が再評価され、「上海墨廠」ではなく、従来のブランド名を使用する方向へと変化していきました。

そして、2000年代には企業再編を経て、上海墨廠は伝統技術を継承する近代企業としての役割へと移行しています。

上海墨廠の墨は、書法・国画・観賞用まで幅広く対応しており、発墨の良さや黒の美しさに定評があります。

4大製墨名家の一つである「胡開文」は、胡天注によって創業された中国の伝統的な墨ブランドです。

創業当時、「曹素功」「汪近聖」「汪節庵」などの名家がすでに存在しており、胡天注は遅れて参入しましたが、製墨技術と経営手腕を駆使して成功を収めました。

胡天注は貧しい家庭に生まれ、少年時代に汪啓茂の墨屋で働き始めました。

勤勉で鋭い洞察力を持つ胡天注を気に入った汪啓茂は、彼を娘婿として迎え入れます。

そして、1765年には墨屋を継いで「胡開文」を創業し、徐々に支店を増やしていきました。

1915年、「地球墨」がパナマ万国博覧会で金賞を獲得し、胡開文は世界に知られることとなります。

文化大革命が起こると企業の合併・統合が行われ、徽州の墨店は「歙県徽墨廠」に、上海近郊の分店は「上海墨廠」に再編されました。

文化大革命終結後、職人たちは胡開文ブランドで墨の製造を行う個人経営の工房へと移り、彼らによって現在に至るまで技術が受け継がれてきました。

胡開文の墨は、同治・光緒年間に中国各地で広く流通し、故宮博物院に現存するものには「乾隆・嘉慶・道光・咸豊・同治・光緒・宣統」の7つの年号が見られ、時代ごとに独自の風格を持っています。

また、「玉のように固く、犀の角のような美しい模様を持ち、千枚書いても墨の1/3も減らない」として高く評価されています。

現代まで受け継がれた技術による質の高い胡開文墨は、今もなお多くの人を魅了し続けています。

曹素功は、清代の4大製墨名家の一つとして知られる唐墨ブランドです。

曹素功の歴史は、曹 聖臣が1667年に安徽省歙県にて「曹素功墨庄」を創設したことから始まりました。

事業は順調に発展し、のちに徽州・蘇州・上海に支店を構えるまでに成長しました。

しかし、アヘン戦争や太平天国の乱による混乱で、徽州・蘇州は衰退し、上海支店のみが生き残ることとなります。

以降も伝統を受け継ぎながら製造を続けていたものの、1966年から始まった文化大革命の際に、政府の政策により「胡開文」などと合併・統合され「上海墨廠」として再編されました。

曹素功の墨は、装飾性よりも実用性と高品質を重視して作られており、滑らかな書き味や深い黒色が特徴です。

その品質は歴代の文人や学者に高く評価され、宮中への献上品としても用いられました。

文化大革命以前に製造された唐墨は高値で取引される傾向があり、現代の上海墨廠においても曹素功ブランドは継承され、伝統的な製法と現代の技術を融合させた名墨として、世界中の愛好家や書家に親しまれ続けています。

「呉竹精昇堂」は、墨・書道用具・文具などを手掛ける老舗ブランドです。

サインペンや液体墨、筆ペンの開発などで知られています。

「精」には巧み・熟練・誠意を、「昇」には太陽が昇るという意味が込められており、造る墨を太陽が昇る勢いで世界に広めていくことを理念としています。

呉竹精昇堂は、1902年に綿谷奈良吉が「くれ竹製墨」の商号で製墨業を始めたのが起源です。

1924年に「合名会社精昇堂商会」を設立し、自社ブランドの墨を広めるため全国の学校を訪問して宣伝を行いました。その過程で、埼玉県にある女学校の同窓会「呉竹会」と出会い、その品質の高さからブランド名に「呉竹」を用いることを許されたといいます。

以降は「呉竹墨」が主力製品となり、「合名会社精昇堂商会」から「株式会社精昇堂商会」、そして「株式会社呉竹精昇堂」へと社名を変更しました。さらに、2003年には「株式会社呉竹」に改称しています。

また、2015年には子会社「株式会社 コスメオ(現在の株式会社 精昇堂)」を設立しました。

呉竹精昇堂は、試作から金型設計・製造・量産までを奈良県の自社工場で一貫して行う体制を築き、時代ごとのニーズに応えながら今もなお成長を続けています。

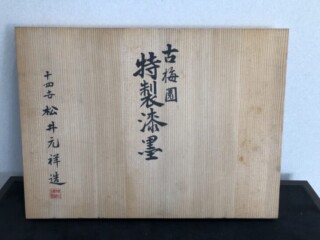

墨運堂は奈良県奈良市に本社を置く書道具用品製造メーカーです。

起源は1805年に墨屋九兵衛氏が奈良市にて墨の製造を始めたことに始まり、松井墨雲堂、松井墨運堂を経て現在の株式会社墨運堂へと名称が変わりました。

おおよそ200年も前より墨の製造を行っており、「書道文化」の発展・継承を目指し日本文化に貢献することを理念とし日々奮闘されております。

墨展を全国主要都市にて開催し、墨の知識を深めたりPR活動にも積極的です。

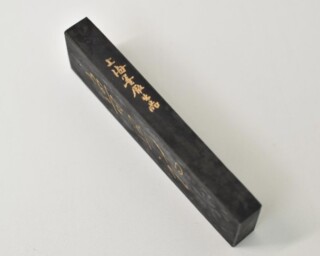

墨運堂の製造する墨に百選墨という有名な墨がございます。

墨は体質と色彩を掛け合わせることで無数の墨色を創ることができるのですが、その中より特に良いと思うものを百選墨として発表した物になります。

色彩を掛け合わせると申しましたが、墨なので全て黒色には変わりないのです。

百選墨は二次流通でも高額でお取引されておりますが、墨運堂が長年研究し培ってきた確かな技術、墨色は間違いなく書道を愛する者、コレクターに重宝されています。

墨は書道具においてなくてはならない存在ですが、墨の歴史は文字の歴史といっても過言ではありません。

日本に文字が伝来した年代と墨が伝来した年代は同じだと言われていますが、伝来した元の中国での墨の歴史は遥かに長く、紀元前1500年前の殷王朝が始まりと言われています。漢の時代になると固形のものが現れ「松煙」「石墨」に膠(にかわ)や香料も使われていたと言われます。また、油を燃やして採煙した煤を使用した「油煙」は唐や宋の時代に登場したと言われますがはっきりとしていません。

中国の墨のことを「唐墨」と呼びますが唐墨の製墨家が数多く台頭した文化大革命の頃の墨は非常に珍重されており、墨はできたてでは粘り気があり色も弱いことが多く20年から100年にかけてが使い頃だと言われる為文革前の墨はまさにその時期に当たることも人気の所以となっています。

唐墨以外では、漢字だけでなくひらがなも用いる日本の墨はより繊細な動きが求められる為独自に発展していきました。

日本の墨(和墨)は唐墨に比べて膠の比率が低いものの粘り気の強い物が使われており、墨のおりが早く、強い黒が出せるようになっています。そうした背景には日本と中国とで水質も違う事も挙げられ、唐墨も軟水と硬水で擦るのでは色味が違うといわれます。

また、湿度の高い日本で独自に発展した和墨はひび割れしにくく保存がきくことから書家からも重宝されています。