林 美光は、秋田県出身の金属工芸作家です。

10歳頃から彫鍛金師の父親のもとで金工を学び、18歳の日展初入選以降、16回にわたって入選を重ねました。その後、ステンレス彫鍛金の特殊技能者として数多くの作品を手掛け、国内外で個展を開催しています。

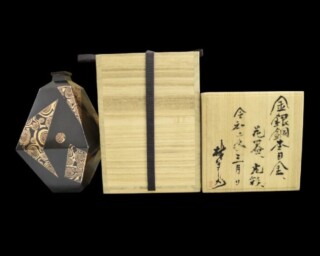

林は、江戸時代に秋田藩の正阿弥 伝兵衛が考案したものの、一時途絶えてしまった「金銀銅杢目金(金・銀・銅など複数の金属を重ねて加工し、木目のような模様を浮かび上がらせる技法)」に魅了され、再現を試みました。

20代で金銀銅杢目金と出会い魅了された林は、試行錯誤を重ね、60代半ばにして作品を完成させます。江戸時代では刀の柄や鍔の装飾に用いられていたこの技法を、花器や飾箱などの工芸作品に応用しました。

その後も精力的に制作活動を続け、2023年には秋田県指定無形文化財「杢目金」保持者として認定されています。

代表作には『華厳』『金剛峯』『荒海』などがあります。

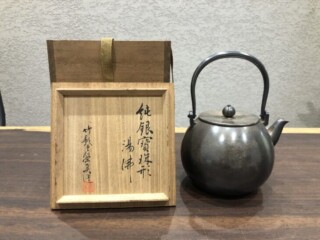

大森金長は武者小路千家にて厚く抱えられた錺師で、多くの茶道具を制作しました。

錺師という見慣れない言葉。「かざりし」と読み、金工細工職人を指します。

金属加工の歴史は古く、日本においては出土品などから弥生時代にまで遡ることが可能です。武器や防具としてだけではなく、装飾品としても求められたのは世界共通と言えるでしょう。

日本で生まれたこの錺師は、神社仏閣と強く結びつき、その寺社を装飾するために重用されました。平安時代には銀(しろがね)細工の技術が確立し、鎌倉から戦国時代までの動乱を経て、江戸時代に大きく花開きます。金具や建築物の飾りなどが主でしたが、装飾品の需要に伴って首飾りや耳飾りなども手掛けるようになり、金銀細工師とも呼ばれるようになりました。

茶道は多くの道具を用いる上にその歴史は古いため、御用職人とも言える職人がいます。そんな中の一人として、大森金長は武者小路千家にて腕を大いに振るいました。金長は銀瓶などの銀製品はもちろん、銅の花器などの銅製品など幅広く作品を制作しております。

現在でもその作品には多くのファンがおり、名工の一人と言えるでしょう。

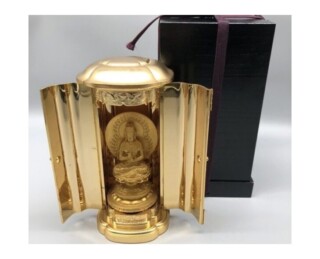

長谷川一望斎は尾張徳川家の御用鍔師の家系です。

鍔とは、刀装具の一種で、刀身と柄(つか)の間に装着されている金具の事です。 刀の重心を調節する役割もあります。江戸時代末期、戦の少ない時代が永く続き、刀は武具としてではなく美術品としての価値を持つようになります。

高度な彫金技術、象嵌技術が求められ、日本国内の金工技術は江戸時代末期から、広く西洋に門戸を開くことになった文明開化後の明治時代にかけて、最高潮を迎えました。

こうした時代背景もあり、明治時代初期の美術工芸品は金工に限らず、漆芸や彫刻とあらゆる面で高く評価されております。

長谷川一望斎は現在で三代目となりますが、一望齋『春洸』を襲名した後は茶道具を制作する一方で、竹次郎としても金工制作を続け、数多くの金工作品を発表しています。

大淵 光則は富山県出身の金工作家です。非常に細かい部分まで表現された作品が多く、発表のたびに驚嘆の渦を巻き起こしてきました。

大淵光則は1932年に富山県に生まれます。1948年に金工業界の名門である早川徳太郎氏に師事し、徐々に頭角を現していきます。1970年には、より銀器工芸の知識を深めるためにイタリアに渡ります。その5年後に、第1回東京銀器新作コンクールにて最高賞である「東京都知事賞」を受賞しました。1979年には第5回日宝連全国統一創作品コンクールにて最高賞である「内閣総理大臣賞」を受賞しました。1980年には世界最大のプラチナ製のヴィーナス像や、プラチナ純金製の名古屋城の製作を行い、翌年の第7回東京都銀器新作コンクールにて「東京都知事賞」を受賞、さらに第6回プラチナデザインコンテストにて「プラチナギルド賞」を受賞しました。数多くの作品が認められた事により、第125代天皇陛下御即位の礼記念「純銀貨 祥鶴」、皇太子御結婚記念「純銀製 双祥鶴」の製作を任されました。1998年には新技法や開発研究を行い、数多くの新作を発表しました。

伝統と文化を継承し、銀器業界の発展と伝統工芸品の魅力を世の中にもっと知ってほしいという思いから、2019年にブランド「光則」を立ち上げました。工房では数十人の職人の方々が先代のものづくりに対する姿勢を受け継ぎ、新たな価値を見出す為に日々制作に取り組まれております。

亀文堂(きぶんどう)とは滋賀県の湖東で主に鉄瓶を製造していた鉄瓶屋です。波多野正平によって創業されました。昭和20年代まで4代に亘って引き継がれていましたが、高級な鉄瓶の需要がなくなってきたことにより、終わりをつげます。

正平は弟の秦蔵六と共に京都の龍文堂の2代目・四方安之助に師事します。蝋型鋳造を学び、のちに滋賀の東近江に移り住み、亀文堂を創設しました。最初は文房具や銅器なども作っておりましたが、幕末から昭和にかけて鉄瓶が一般家庭にも使われるようになってから、鉄瓶制作に力を入れます。そして自然をモチーフとした浮彫の鉄瓶が高い評価を受け、亀文堂の鉄瓶が広く知られるようになりました。初代の亀文堂正平の作品がやはり一番有名ではありますが、三代目亀文堂・安次郎は鉄瓶だけではなく、花器や香炉などの作品も多かったとされています。戦争などによって、鉄瓶の需要がなくなり、4代で終わてしまった亀文堂ですが、その高級な美術品としても見られる鉄瓶は今でも国内外で高い評価を受けています。

昭和から平成にかけて活躍し、白銅や青銅によるレリーフなどの建築空間を飾る手法を開発するなどをして金工の近代化に尽力した蓮田修吾郎という方をご存知でしょうか。

1915年に石川県に生まれた蓮田修吾郎は東京美術学校工芸科鋳金部を卒業後に鋳金家で人間国宝であった高村豊周に師事します。高村豊周に指導を受けながら実在工芸展に出品し入選を重ねていきました。第二次世界大戦後は日展を中心に活躍しており、数多くの賞を受賞して文化勲章を受章しました。

蓮田修吾郎の代表作はなんといっても「四島(しま)の架け橋」ではないでしょうか。この作品は北方領土返還実現への強い意志を表したものであり、その為に建立されたモニュメントです。その後は山梨県清里の森モニュメント「森の旋律」、金沢駅西広場モニュメント「悠颺」などの野外モニュメントといった公共性の高い作品を日本金属造形振興会を拠点として数多く生み出しました。