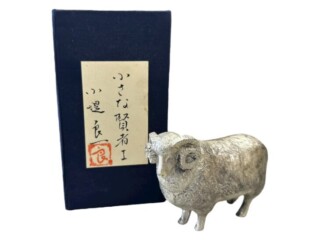

小堤良一は、ブロンズを用いた彫刻作品で知られる彫刻家です。

東京都港区の赤坂DSビルに設置された「梟」をはじめとする作品が、公共施設などに多数設置されています。

1953年に東京都で生まれた小堤は、肉体を使って創造する「彫刻」に魅力を感じ、彫刻家を志しました。大学入学後、エミリオ・グレコ、ジャコモ・マンズーなどの躍動感のある表現に刺激を受け、イタリア彫刻風の作品制作を始めます。その後、新たな表現を求め、舟越保武のもとで学びました。

小堤は特定のモデルを使わず、制作の過程で生まれるアイデアを活かすというスタイルが特徴です。近年はブロンズだけでなくテラコッタを用いた作品にも取り組み、自由な造形表現を追求しています。また、依頼制作を契機に動物モチーフを取り入れたことで表現の幅が広がったそうで、その後も新しいモチーフに積極的に挑戦しながら「見る人が豊かな心持ちになれるような作品」を目指して制作を続けています。

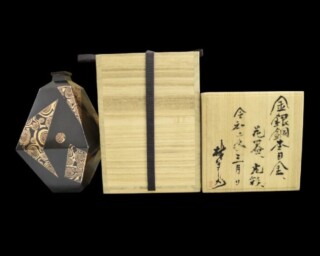

林 美光は、秋田県出身の金属工芸作家です。

10歳頃から彫鍛金師の父親のもとで金工を学び、18歳の日展初入選以降、16回にわたって入選を重ねました。その後、ステンレス彫鍛金の特殊技能者として数多くの作品を手掛け、国内外で個展を開催しています。

林は、江戸時代に秋田藩の正阿弥 伝兵衛が考案したものの、一時途絶えてしまった「金銀銅杢目金(金・銀・銅など複数の金属を重ねて加工し、木目のような模様を浮かび上がらせる技法)」に魅了され、再現を試みました。

20代で金銀銅杢目金と出会い魅了された林は、試行錯誤を重ね、60代半ばにして作品を完成させます。江戸時代では刀の柄や鍔の装飾に用いられていたこの技法を、花器や飾箱などの工芸作品に応用しました。

その後も精力的に制作活動を続け、2023年には秋田県指定無形文化財「杢目金」保持者として認定されています。

代表作には『華厳』『金剛峯』『荒海』などがあります。

青鳳(せいほう)としても名が知られている内島市平は、彫金家として今現在でも注目度が高い作家です。

1881年富山県高岡市出身の内島市平は、細川松次郎氏に彫金術を学び日展に何度も入選を果たし、若くしてその名を知られるようになります。1928年には高岡工芸学校教諭として務めていました。更には国会議事堂銅扉装飾金具仕上げに従事したり、ベルギー万国博覧会にて名誉大賞を受賞、晩年は陶器の製作も行うなど、活躍の場を広く展開していました。

主な作品は銀を用いた香炉や置物です。

美しく輝く銀ならではの特性を生かし、高度で繊細な技術によって生み出されるデザインは、先端にまでこだわり抜かれ、圧倒的な表現力を備えているのが特徴です。

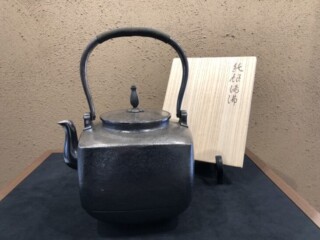

清課堂(せいかどう)は、1838年(天保9年)に京都で創業した老舗の金属工芸工房です。

創業以来、錫(すず)を中心に銀や銅などの金属を用いた工芸品を製作しており、神社仏閣の荘厳品や宮中の御用達品、煎茶道具など、伝統的な品々を手がけてきました。

現在は七代目当主・山中源兵衛氏が経営を担い、伝統技術を継承しつつ、現代のライフスタイルに合った製品づくりにも取り組んでいます。例えば、古い火鉢を錫で覆い、シャンパンクーラーとして再生するなど、伝統と革新を融合させた商品開発も積極的に行っています。

清課堂の製品は、使い込むほどに風合いが増し、独特の「侘び寂び」を感じさせる点が魅力です。特に錫製の酒器は、お酒の味をまろやかにすると評判で、現在でも贈り物として多くの支持を得ています。

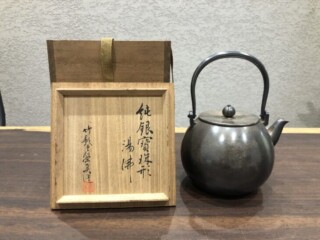

大森金長は武者小路千家にて厚く抱えられた錺師で、多くの茶道具を制作しました。

錺師という見慣れない言葉。「かざりし」と読み、金工細工職人を指します。

金属加工の歴史は古く、日本においては出土品などから弥生時代にまで遡ることが可能です。武器や防具としてだけではなく、装飾品としても求められたのは世界共通と言えるでしょう。

日本で生まれたこの錺師は、神社仏閣と強く結びつき、その寺社を装飾するために重用されました。平安時代には銀(しろがね)細工の技術が確立し、鎌倉から戦国時代までの動乱を経て、江戸時代に大きく花開きます。金具や建築物の飾りなどが主でしたが、装飾品の需要に伴って首飾りや耳飾りなども手掛けるようになり、金銀細工師とも呼ばれるようになりました。

茶道は多くの道具を用いる上にその歴史は古いため、御用職人とも言える職人がいます。そんな中の一人として、大森金長は武者小路千家にて腕を大いに振るいました。金長は銀瓶などの銀製品はもちろん、銅の花器などの銅製品など幅広く作品を制作しております。

現在でもその作品には多くのファンがおり、名工の一人と言えるでしょう。

帖佐美行(ちょうさ よしゆき)は、鹿児島県出身の金工作家です。

1915年の鹿児島県薩摩郡に生まれ、13歳の時に上京します。それから彫金家の小林照雲に師事、25歳頃からは後の人間国宝・海野清に師事し、彫金の腕を磨きました。

1942年の新文展入選を皮切に各展で受賞を重ねるようになり、54年、55年の二年連続で日展特選受賞するなど、文展・日展を中心に活躍しました。

花瓶や香炉、置物などをはじめとした彫金作品を多く制作しており、精緻な彫金技術によって形作られた器や文様が特徴的です。鳥をはじめとした動物や自然物をモチーフとして、生命や自然など超然的なテーマが表現されます。

器はもちろんとして、1950年代の後半あたりからは壁面装飾用の大型パネルの制作も行っており、緻密で細やかだった彫金の世界を大規模な壁面装飾へと広げたことで、大きな注目を集めることとなりました。その知名度や世界観から、今なお多くの愛好家に親しまれております。

帖佐美行作品で気になるお品物をお持ちでしたら、是非一度緑和堂までお問い合わせくださいませ。