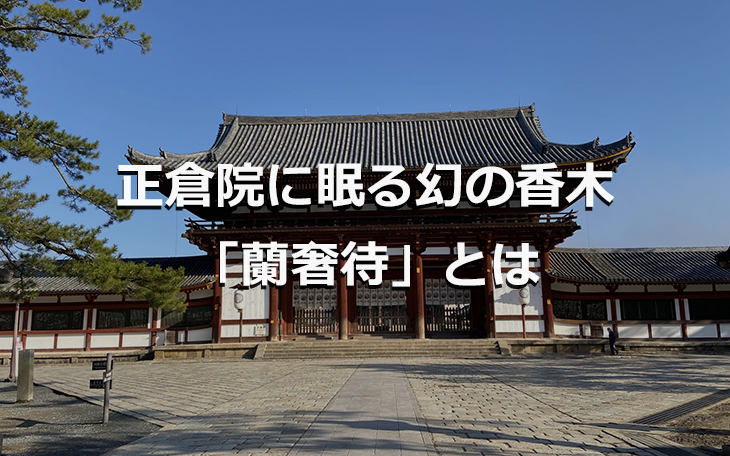

蘭奢待(らんじゃたい)とは、古代から伝わる希少な香木であり、その魅力は単なる香りにとどまりません。歴史的な背景を持つ蘭奢待は、日本・奈良の東大寺正倉院に伝えられ、保管されている香木です。正式名称は「黄熟香(おうじゅくこう)」で、いわゆる伝説的な香木として「天下第一の名香」と称されます。

現在でも、蘭奢待はその希少性から、歴史や香木に興味を持つ方々にとって、非常に魅力的な存在となっています。この香木についての理解を深めることで、文化や歴史をより身近に感じることができるでしょう。

蘭奢待の基本情報

蘭奢待(らんじゃたい)は、東大寺正倉院に伝わる香木で、正倉院文書には『黄熟香(おうじゅくこう)』と記されています。東南アジアで産出する沈香の中でも最高級とされる伽羅の大きな塊で、奈良時代に日本へ渡来し、以来、正倉院に納められています。

その大きさは全長約1.56メートル、直径約43センチ、重さ約11.6キロに及び、香木としては異例の規模を誇ります。中心部は空洞になっており、独特の形状をしています。

蘭奢待は、歴代の権力者によって部分的に切り取られてきたことで知られています。室町幕府の足利義満や足利義政、戦国時代の織田信長、さらに明治天皇も、いずれも勅許を得て截香を行い、その香りを体験したと伝えられます。

その存在は、単なる香木を超えた「権威の象徴」として位置づけられており、日本文化史の中でも特別な意味を持ち続けているのです。

蘭奢待の歴史的背景

蘭奢待(らんじゃたい)の歴史は、奈良時代にまでさかのぼります。8世紀、東南アジアから渡来した沈香の大木が「黄熟香(おうじゅくこう)」として正倉院に収められ、以後、千年以上にわたって大切に保管されてきました。

この香木は「天下第一の名香」と称され、その存在は単なる香料ではなく、時の権力者や文化人にとって特別な意味を持ちました。特に注目されるのが「截香(せっこう)」と呼ばれる行為で、正倉院の宝物である蘭奢待の一部を切り取り、香りを体験することが権威の象徴とされたのです。

室町時代には足利義満・義政が、戦国時代には織田信長が、近代では明治天皇がそれぞれ截香を行ったことが記録に残っています。こうした行為は、単なる香の享受ではなく、皇室や幕府、武将が自らの正統性や文化的教養を示す政治的な意味合いを持っていました。

このように、蘭奢待は日本の歴史と密接に結びつき、権力・文化・宗教が交差する象徴的存在として今日まで伝えられているのです。

足利義満と截香

室町幕府第3代将軍・足利義満(1358–1408)は、文化の保護者として知られると同時に、蘭奢待にまつわる最初の「截香(せっこう)」を行った人物として記録に残っています。

義満は1380年(康暦2年)に勅許を得て東大寺正倉院に入り、蘭奢待を一部切り取らせました。その香木片は宮中や東大寺にも献上され、彼自身もその香りを楽しんだとされます。この出来事は、義満が政治的権力だけでなく文化的権威を誇示するために行ったものと考えられています。

義満による截香は、蘭奢待が単なる香木を超え、「権力と文化を象徴する存在」として位置づけられる契機となりました。その後も歴代の為政者たちが同様に截香を行う伝統の先例をつくった点で、極めて大きな意味を持っています。

足利義政の蘭奢待の截香

室町幕府第8代将軍・足利義政(1436–1490)は、東山文化を育んだことで知られる人物ですが、蘭奢待との関わりでも史料にその名を残しています。

1465年(寛正6年)、義政は勅許を得て正倉院に入り、蘭奢待を切り取らせました。切り取られた香片の一部は宮中や東大寺に献上され、義政自身もその香りを聞いたと伝えられています。この行為は、彼が文化的教養を示すと同時に、幕府の権威を内外に誇示する意味を持っていました。

義政の截香は、義満の先例に続く形で行われたもので、蘭奢待が「権力者の象徴」として扱われていたことを裏付ける重要な出来事といえます。東山文化と同じく、この截香の記録もまた、義政の時代における文化と権威の結びつきを物語っています。

織田信長と蘭奢待

戦国時代の武将・織田信長(1534–1582)は、蘭奢待にまつわる最も有名な人物のひとりです。1574年(天正2年)、信長は正親町天皇の勅許を得て正倉院に入り、蘭奢待を切り取らせました。

切り取られた香片は一部を天皇に献上し、残りを自ら所持したとされます。この出来事は、信長が単なる戦国大名にとどまらず、朝廷との関係を強化し、自らの権力を正統化する意図を持っていたことを示しています。

信長による截香は、武力による支配だけでなく、文化や伝統をも掌握しようとする姿勢の表れでした。そのため、蘭奢待は彼にとって権威の象徴であり、天下統一を目指す信長の戦略の一環として利用されたといえます。

明治天皇の截香

近代に入っても蘭奢待は特別な存在であり続けました。1877年(明治10年)、明治天皇は勅許を賜り、正倉院の宝物庫に入り、蘭奢待の一部を切り取らせたと伝えられています。

このとき得られた香片の一部は宮中に献上され、天皇自ら香を聞いたと伝えられます。近代国家の建設を進める中で、伝統文化を重んじる姿勢を示すことは、国内外に対して日本の歴史的正統性を印象づける意味を持っていました。

明治天皇による截香は、奈良時代から守られてきた正倉院の宝物が、近代日本においても国家的遺産として尊重されていたことを象徴しています。その行為は、過去の天皇や将軍に連なる文化的継承であり、伝統と近代化を結びつける出来事といえるでしょう。

蘭奢待の香りと成分

蘭奢待の魅力の中心は、その比類なき香りにあります。蘭奢待は東南アジア産の沈香(じんこう)の一種であり、長い年月を経て樹脂が沈着することで独特の芳香を生み出します。その香りは、深く落ち着いたウッディ調を基調とし、甘さや辛さ、さらに土を思わせる重厚なニュアンスが複雑に混じり合うのが特徴です。

近年では正倉院の調査により、蘭奢待の小片から香りを再現する試みも行われています。2025年には最新の成分分析の成果を活かし、一般公開の場で「蘭奢待の香り」を体験できる展示が実現しました。これにより、かつての将軍や天皇が聞いた香りを、現代人も追体験できるようになったのです。

蘭奢待の香りの特徴

蘭奢待の香りは、時間の経過によって変化する点も特徴的です。焚き始めは爽やかで軽やかな香りが広がり、やがて甘みと重厚感を増して落ち着いた香りへと変化します。まるで一つの物語のように移り変わる香りは、聞く者に深い感動を与えます。

蘭奢待の成分分析

蘭奢待は沈香の一種であり、樹脂が長い年月をかけて変質したことで独特の芳香を放ちます。近年の研究では化学成分の分析が進められていますが、詳細は依然として調査途上です。最新の試みでは、失われた小片を用いて香りを再現し、歴史的香木の科学的理解を深める成果が得られています。

蘭奢待の貯蔵と管理

蘭奢待は千年以上、正倉院で厳重に保管されてきました。温度や湿度の管理、空気の流通、保存容器などが工夫され、香りや形状が損なわれないよう配慮されています。

正倉院での管理方法

正倉院では、蘭奢待をはじめとする貴重な文化財や香木が厳重に管理されています。その具体的な保管方法は公には明らかにされていませんが、古代の宝物を守るために温度や湿度などの環境管理が行われていることが知られています。湿気は香木の品質に影響を与える恐れがあるため、空気の流れを保つなどの工夫が取り入れられていると考えられます。

また、蘭奢待が他の香木や文化財と混ざらないよう配慮され、香りや価値を損なわない形で大切に保管されていると推測されています。さらに定期的な点検や保存処置が行われ、長い歴史を経てもその価値を保ち続けています。このような管理体制こそが、正倉院の宝物を今日まで伝える大きな要因となっているのです。

保存場所の秘密

蘭奢待が千年以上もの長い時を経ても香りをとどめているのは、正倉院による厳重な保存管理の成果といえます。ただし、その具体的な方法は公には明らかにされていません。

一方で、香木を長期保存する一般的な条件としては、15度から20度前後の安定した温度と、40%から60%の湿度が望ましいとされています。湿度が高すぎるとカビや劣化の原因となるため、除湿や適切な空気の循環が重要になります。

また、香木の香りが混ざらないように、密閉容器で独立して保管することも推奨されます。こうした基本的な保存の工夫が、蘭奢待のような香木の価値を長く保つための一助になると考えられます。

蘭奢待の現代への影響

現代においても蘭奢待は多くの人々を惹きつけています。展覧会や研究によって香りが再現され、文化財としての魅力が広く紹介されています。

現代における蘭奢待の再現

現代では、伝説の香木・蘭奢待にインスピレーションを受けた香りの製品が数多く生まれています。アロマオイルや香水、インセンスなど、さまざまな形でその雰囲気を味わうことができるようになりました。

これらの製品は、ただ香りを楽しむだけでなく、リラクゼーションやストレス解消に役立つとして、多くの人々の生活に取り入れられています。香木の再現は、伝統的な製法に基づきつつも、現代のライフスタイルに合わせた形で進化しています。

また、蘭奢待を含む香木文化を学ぶための講座や香道体験なども各地で行われています。これらの機会では、香りそのものを直接体験できるわけではありませんが、香木の歴史や文化的背景に触れる貴重な場となります。

このように、蘭奢待は現代においてもその名がさまざまな形で受け継がれ、伝統を大切にしながら新たな価値を生み出す試みが続けられています。今後も、香木文化の魅力を広く伝える取り組みが期待されます。

蘭奢待の文化的意義

蘭奢待は、その独特な香りと長い歴史から、文化的にも大きな意味を持つ香木です。古代中国や日本では沈香や伽羅が文人や芸術家に愛され、詩や物語の中で高貴な象徴として描かれてきました。

こうした香木文化の中で、蘭奢待は特別な存在として受け継がれてきました。現代でも、香道や芸術の場でその名が語られ、歴史とつながる体験を人々に与えています。まさに生き続ける文化遺産といえるでしょう。

香木の価値と評価

香木は古代から高い価値を持ち、宗教儀礼や宮廷文化に欠かせない存在でした。その中でも蘭奢待は「天下第一の名香」と称され、特別な地位を占めています。

価値は香りの独自性と希少性、そして歴史的背景に裏打ちされています。単なる香料ではなく、文化や権威を象徴する存在として評価され続けてきました。

まとめ

蘭奢待とは、奈良時代に正倉院に収められた沈香の大木で、正式には「黄熟香」と呼ばれます。足利将軍や織田信長、明治天皇といった歴史上の人物が截香を行い、その存在は文化と権威の象徴であり続けてきました。 近年の研究により香りが再現され、展示会などを通じて多くの人々が体験できるようになっています。蘭奢待は、過去と現在をつなぎ、日本文化の奥深さを伝える存在として今なお輝き続けています。