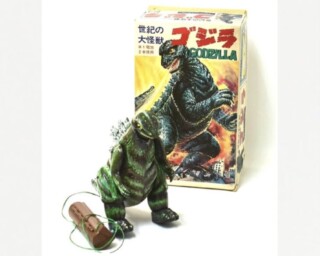

BULLMARKは、昭和40年代に設立された日本の玩具メーカーで、特撮ヒーローや怪獣のソフトビニール人形(ソフビ)を中心に製造・販売していたことで知られています。円谷プロの『ウルトラマン』シリーズや東宝の『ゴジラ』シリーズをはじめとする、数々の特撮作品に登場する怪獣・ヒーローたちを立体化し、当時の子供たちに絶大な人気を誇りました。

中でも『世界の大怪獣ゴジラ』シリーズなどは、完成度の高い造形とカラフルな彩色、遊び心あふれるギミックが評価され、現在では国内外のコレクターに高く評価されています。BULLMARKの玩具は、昭和特撮ブームを象徴する文化的なアイテムであり、現在も復刻版が販売されるなど根強い人気を誇っています。

その希少性とノスタルジーにより、当時物のBULLMARK製玩具は高値で取引されることも多く、玩具収集・昭和レトロコレクションの分野では非常に重要な存在となっています。

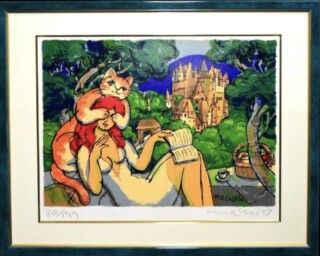

菅沼金六は昭和期の洋画家で当社は電気技術者としてのキャリアをもっていましたがシカゴ万国博覧会の日本展示場での設計、施工を担当するために渡米したことをきっかけにアメリカン・アカデミー・オブ・アートで絵画を学びました。

帰国後から一水会展に出品をはじめ1946年に一水会員、1960年に常任委員に推挙されました。また、日本水彩画展にも出品し、同会の会員にもなっています。

彼は特に人物画(婦人像)で高い人気を誇りました。裸婦画を描く作家として数多くのファンを獲得し「室内での女性像」「艶っぽい女性像のなかにある上品さ」を明るく優しい色彩とタッチで表現する作風が特徴です。

代表作には、日展で評価を受けた「白鳥の踊り子」などがあります。

池田青龍斎は、明治から昭和にかけて活躍した竹工芸の作家です。竹を使った工芸品を得意とし、茶道や日常生活で使う花籠や装飾品などを多く残しました。

青龍斎の作品は、竹の自然な色や形を活かしながら、細かく丁寧に編まれているのが特徴です。その技術と美しさから、使う人に優雅さや落ち着きを与えることができます。また、竹の軽やかさと丈夫さを兼ね備えているため、実用性も高く、茶道や生け花でも重宝されました。

彼の作品は当時から評価が高く、現在でも骨董品として人気があります。手仕事ならではの温かみや、自然素材の魅力を感じられる作品が多く、工芸品としての価値も非常に高いとされています。

池田青龍斎は、竹工芸の伝統を守りつつ、日常に美しさを届けた作家としてしられていて、その作品は今もなお多くの人に愛されています。

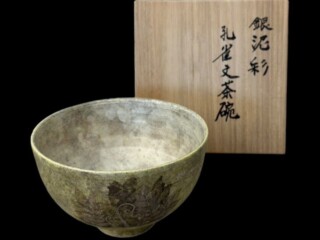

西村松雲は、1952年に石川県で生まれた漆芸家です。茶道具を中心に制作を行い、伝統的な技法と上品な美しさを大切にした作品づくりで知られています。落ち着いた中にも品のある美しさを表現した作品は、多くの茶人に愛されてきました。その確かな腕前から、表千家・裏千家好みに合わせた道具を数多く制作しており、茶道具としての実用性と工芸品としての美しさを兼ねそなえています。

松雲の作品は金粉や螺鈿を控えめに使い、上品で静かな趣を大切にしています。千家の書付が入る作品もあり、その格調の高さがうかがえます。

西村松雲が手がけた茶道具は、長く使うほどに味わいが増し、使う人の手になじんでいくのが魅力です。日本の美意識が息づく品として、今も多くの茶人や愛好家に大切にされています。

石垣定哉(いしがき さだや)は、三重県出身の洋画家で、綿密な風景画や抽象的な絵画を描くことで知られています。

1970年に愛知県立芸術大学を卒業すると、その後はニューヨークに留学し、版画等を学びます。当時のアメリカはポストモダンの流れの中にあったため、その時代で彼が得た知識や経験が、後の半抽象的な作風に影響しているのだと考えられます。

風景や人物を題材にしたものが多く、特にニューヨークや南欧、故郷の風景を描いたものが有名です。1980年代末から1990年代前半にかけて、ニューヨークの風景を半抽象的に表現した作品群が特に注目を集めました。

また、「イシガキブルー」という言葉が彼の代名詞として扱われ、その繊細かつ巧みな青の色彩には、国内外から高い評価を受けていました。

故郷である三重県東員町を始め、今もなお多くの人に愛されている作家だと言えます。

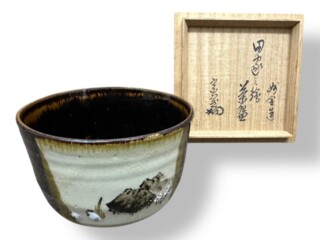

河井創太(かわい そうた)は、 曽祖父に 河井寛次郎 を持つ、民藝運動や用の美の精神を現代へと受け継ぐ流れの中で活動している陶芸家です。

彼は民藝運動で重要視されていた「用の美」「普段使いの美」「手仕事の誠実さ」を重んじる精神を持ち合わせ、その理念をただ模倣するのではなく、現代での美意識・日常性を見つめ直した形で受け継いでいます。

また、曾祖父である寛次郎の作風を受け継ぎつつも、そこから現代の美意識を反映させた独自の世界観を展開しています。

主な作品は「呉須」「辰砂」「灰釉」などの釉薬を用い、登り窯で焼成されています。これにより、素朴でありながら格調高い質感を持つ茶碗や花器、陶彫、酒器などが作陶されます。

作家活動も個展を中心に、自身のペースで制作し発表を重ねており、派手さよりも“内側にある美”を追求している作家だと言えるでしょう。