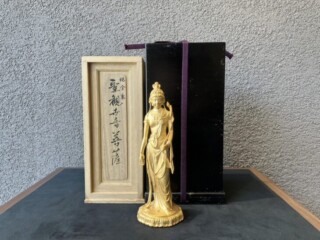

藤崎 秀胤(フジサキ シュウイン)は、富山県の南砺市出身の彫刻家です。

1959年に彫刻家である父 秀一のもとに生まれ、父親から直々に彫刻を学びます。20歳頃から仏像の制作を行い、30歳を過ぎた頃には寺院に木彫り仏像の納入も行うなど、彫刻家として実力を付けていきます。

そして2010年には、井波の彫刻伝統工芸士に認定されるほどの腕前となります。

井波彫刻は250年以上続く彫刻文化で、日光東照宮などの神社仏閣の彫刻を請け負っているという歴史を持つほどの、熟練の彫刻家たちが技術を継承し続けている文化です。

その技術を受け継いできた彫刻家たちは現在、日展などに作品を出品するなどの幅広い活躍が見せています。

井波彫刻の作品で高い評価を受けやすいお品物としましては、やはり有名作家の作品が人気となります。

有名どころで言えば、横山一夢や川原啓秀の繊細で非常に細かい作品は特に人気です。

また、作風の傾向としては、木造の仏像や獅子などの置物の類が評価を得やすい傾向にあると言えます。

藤崎秀胤の作品では他にも、童不動等のブロンズ作品も人気が高いお品物となっております。

ガンダーラ美術は、紀元前後から5世紀ごろに現在のパキスタン北部やアフガニスタン東部を中心に発展した仏教美術です。

ギリシャやローマ、ペルシャ、インドなど、さまざまな文化が交わる地域で生まれたため、独特の特徴を持っています。その最大の魅力は、ギリシャ・ローマの影響を受けたリアルな造形表現にあります。

仏像の顔立ちは彫りが深く、鼻筋の通った端正なものが多く、衣服のひだ(ドレープ)も細かく彫り込まれています。まるで西洋彫刻のような立体感のある表現が特徴です。

それまで仏教では、釈迦の存在を仏足跡や菩提樹といった象徴的な形で表していました。しかし、ガンダーラ美術の登場により、初めて釈迦が人間の姿として彫刻されるようになります。

これが後の仏教美術の発展につながり、日本を含むアジア各地の仏像の源流ともなりました。さらに、仏塔(ストゥーパ)や寺院の装飾として、釈迦の誕生、悟り、説法、涅槃(ねはん)といった重要な場面が浮き彫り(レリーフ)として描かれました。こうしたレリーフは、仏教の教えを視覚的に伝える役割を果たし、信仰を広める上で大きな意味を持っていました。

ガンダーラ美術の遺跡としては、かつて仏教の中心地だったタキシラ(Taxila)や、多くの仏像やレリーフが発見されたペシャワール周辺が有名です。また、アフガニスタンのバーミヤンには巨大な石仏が彫られましたが、2001年にタリバンによって破壊されてしまいました。それでも、ガンダーラ美術が後の仏教美術に与えた影響は計り知れません。インドのグプタ朝の仏教美術にも影響を与え、さらにシルクロードを通じて中国、朝鮮半島、日本へと伝わりました。

こうして生まれたガンダーラ美術は、東西の文化が融合した独特の仏教美術として、今も世界中で高く評価されています。

飛騨には今回ご紹介する「一位一刀彫」のほかに「春慶塗」などの木工文化がありますが、その始まりは飛騨工と呼ばれる社寺建設の技術者たちです。

飛騨の国には、租・庸・調の税の代わりに里ごとに技術者10人、飛騨国全体で年間100人程の匠丁を都へ送るという法令がありました。これは全国的にも飛騨の国にのみ定められていた制度で、この頃より飛騨工は名工の代名詞として知られ、都の寺院などの建設にその技術を発揮してきました。

一位一刀彫は江戸時代、根付師の松田亮長(1799~1871)がイチイの木を用いた根付を制作したことが始まりとされています。

イチイの木は秋に赤い実をつける針葉樹ですが、年輪が詰まってがいるため暴れにくく加工しやすいことに加え、美しい艶と茶褐色が特徴です。

イチイという名前の由来は、イチイの木で作った笏を朝廷に献上したところ、他の木材で作ったものよりも高品質だったことから、位階の最高位である正一位からとってイチイと呼ばれるようになった…という説があります。

飛騨一位一刀彫はこのイチイの木の木目や色艶を活かすため着色等せず作品に仕上げていくもので、国指定の伝統工芸品となっています。

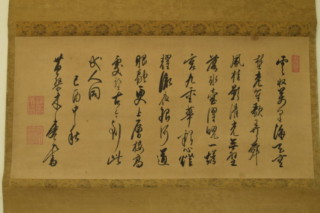

浜野矩随(はまの のりゆき)は、江戸時代中期頃に活躍した装剣金工師です。

浜野派の開祖である浜野政随のもとで門人として学び、浜野派の細密な作風に肉合彫りの意匠を加えた独自の作風を生み出しました。

落語に通じた方であれば、その名を耳にしたことがあるかもしれません。『浜野矩随』の噺は、落語ではよく掛かる馴染み深い演目です。江戸時代の腰元彫りが、ある出来事から己の才を見つめ直し、名工として江戸中に評判を立てるようになるという人情噺です。題から分かる通り、この噺のモデルとなった腰元彫りというのが浜野矩随です。

腰元彫りというのは刀剣の付属品の彫刻師のことで、現代で言う装剣金工作家に該当します。上記の演目の中で浜野矩随は仏像を彫刻するため、大佛師のイメージがつきやすいかもしれませんが、実際見られる作品のほとんどは刀剣装具となります。

矩随の名は三代まで続きます。乱世が終わって装具の装飾品としての需要が高まりだした江戸の世において、広く庶民の要望に応えた人気作家として浜野矩随の名は残っております。

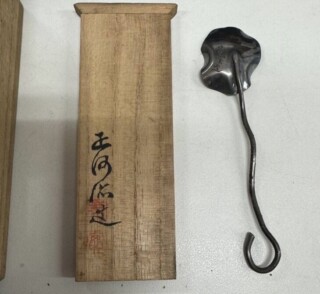

中川義實は明治時代頃に活動した岡山県出身の金工師です。

義實について残された資料は少なく、明治時代頃までの金工師をまとめた『古今金工一覧』と父・正阿弥勝義の手紙の宛先と内容からその活躍を知る事が出来ます。

『古今金工一覧』によると「夏雄門中川氏十四代目ナリ東京後ニ京師住」とあります。ここから加納夏雄に師事した中川家の14代目である事が見受けれます。加納夏雄は京都の名工として知られ、中川家は父・正阿弥勝義の生家で岡山の金工師の名門として知られます。また、勝義との手紙から東京や京都・大阪にいたことは間違いありません。手紙の内容から神戸に光村家という顧客を抱えており、刀装具を依頼されていたことが分かります。

義實の作品は刀装具のほかに鉄瓶や香炉から仏像まで広く残されています。そのいずれも美麗であり、細緻に富んだ仕上がりとなっております。

残念ながら世にあまり認知されておらずインターネットでは海外向けの販売サイトのみヒットし日本語のサイトが全く出ない人物となっております。少しでも中川義實が世に広まり、緑和堂にお持ちいただけることを心よりお待ちしております。

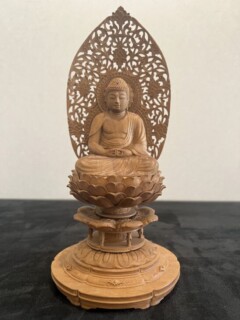

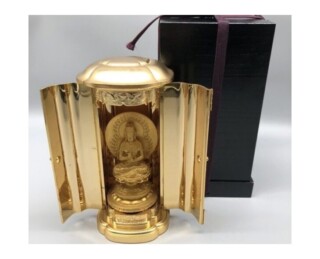

松本明慶は、京都出身の佛像彫刻師です。

鎌倉時代に活躍した運慶・快慶の流れを汲む「慶派」の佛師となります。

木の中に仏が見えるとまで言われた百年に一人の天才、初代明慶に続き二代目、三代目と確かな技を受け継いできた名人親子三代です。

明慶は太平洋戦争の末期に生まれ、戦後の困窮期に子供時代を過ごしました。

19歳の頃に当時最高峰と呼ばれていた京佛師・野崎宗慶に弟子入りし、佛師としての人生を始めます。

明慶がはじめて大佛を制作したのは36歳の時で、広島・福王寺に『不動明王座像』を納佛しました。1999年には鹿児島・最福寺に世界最大級の木造佛『大弁財天坐像』を納佛するなど、現在までに19体の大佛を納佛しています。

明慶の制作する佛像は、人々に寄り添うみほとけの形をとっており、まるで命を宿したような造形と佇まいには、溢れんばかりの慈愛を感じさせます。

2005年には京都府京都市に松本明慶佛像彫刻美術館が開館され、日本きっての大佛師、松本明慶の作品群が展示されています。機会があれば是非一度訪れてみてください。