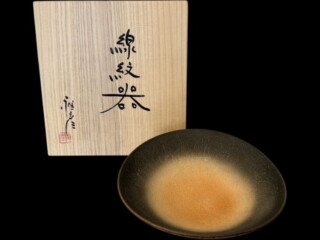

仲田錦玉(なかたきんぎょく)は、石川県の伝統工芸である九谷焼において、極めて高度で繊細な技法を駆使する名跡です。

特に、緻密な「青粒」と豪華な「盛金」を融合させた独自の画風で知られ、九谷焼の優美な世界を象徴する存在として高い評価を得ています。

錦玉窯の最大の特徴は九谷五彩(赤、緑、黄、紫、紺青)を用いた伝統的な上絵付に加えて、器面を埋め尽くすように極小の緑色の点(青粒)を一つ一つ手描きで施す青粒技法にあります。

この青粒の上に純金やプラチナを盛り上げて華やかな文様を描く盛金を重ねることで、他に類を見ない立体感と深みを持つ作品を生み出しています。

歴代の錦玉は、伝統的な技術を厳格に継承しつつも、時代ごとの新たな表現を探求し続けています。特に三代目以降は技術の精緻さを極め、日本伝統工芸展をはじめとする公募展で数々の賞を受賞しています。

その作品は国内外の愛好家から熱烈な支持を受け、九谷焼の美意識を現代に伝える重要な役割を果たしています。

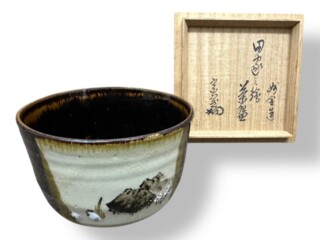

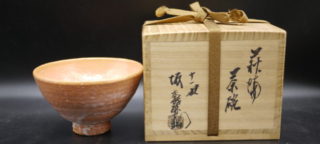

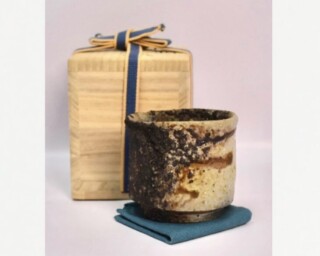

藤原楽山は、日本を代表する備前焼の陶芸家です。

岡山県備前市の「楽山窯」に生まれ育ち、代々続く窯元の伝統を受け継ぎながら備前焼の技法を磨き続けています。現在は、2002年に襲名した三代目が営んでいます。

備前焼は釉薬をほとんど使用せず、土そのものの風合いや焼き締めによる質感を大切にする日本の伝統的な焼き物の一つで、古くから茶陶や日用木器として親しまれてきました。

楽山は備前焼の伝統に忠実でありながらも、家に伝わる「塩青焼」の技法を重んじ、独自の青備前の表現や自然釉のような焼き上がりを追求しています。

作品は、主に茶碗や花入、水指、徳利など茶道具や日用の器が中心で、その土味と焼成による自然な焼けむらが魅力的です。「無骨な土もの」という備前焼の伝統的なイメージにとどまらず、洗練された造形やバランスの良さも兼ね備えており、実用性と美術性を両立した器として高く評価されています。

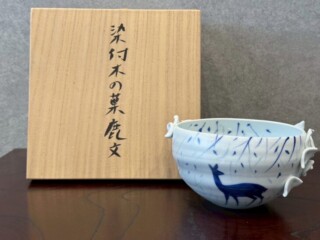

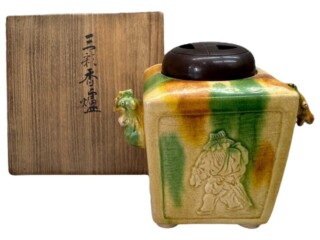

河井創太(かわい そうた)は、 曽祖父に 河井寛次郎 を持つ、民藝運動や用の美の精神を現代へと受け継ぐ流れの中で活動している陶芸家です。

彼は民藝運動で重要視されていた「用の美」「普段使いの美」「手仕事の誠実さ」を重んじる精神を持ち合わせ、その理念をただ模倣するのではなく、現代での美意識・日常性を見つめ直した形で受け継いでいます。

また、曾祖父である寛次郎の作風を受け継ぎつつも、そこから現代の美意識を反映させた独自の世界観を展開しています。

主な作品は「呉須」「辰砂」「灰釉」などの釉薬を用い、登り窯で焼成されています。これにより、素朴でありながら格調高い質感を持つ茶碗や花器、陶彫、酒器などが作陶されます。

作家活動も個展を中心に、自身のペースで制作し発表を重ねており、派手さよりも“内側にある美”を追求している作家だと言えるでしょう。

加守田太郎は1963年、栃木県益子町に生まれました。

鬼才と呼ばれた陶芸家・加守田章二を父に持ちながらも、当初は陶芸に興味がありませんでした。東京で音響関係の専門学校に通っていましたが、1983年に父が亡くなったため、跡を継ごうと益子に帰郷しました。

母が作った器に絵を付けていくところから修行を始め、1986年の青山グリーンギャラリーでの初個展以降、益子や銀座をはじめとした各地で個展を開催するようになりました。

彼の作品は、ろくろを使わない手びねりでの成型や、筆で塗られた黒・青・緑などの釉薬による独特の濃淡と風合いが魅力です。幾何学模様と筆塗りによる色ムラという一見対極の要素が噛み合い、モダンかつスタイリッシュな印象を与えています。

加守田太郎は、父の要素を引き継ぎつつ独自の世界観を見事に作り出した作家として高く評価されており、多くの人に愛され続けています。

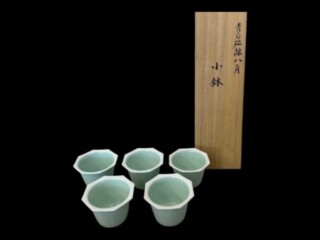

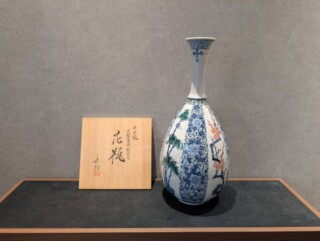

高光崖は石川県の伝統工芸である九谷焼の陶芸家であり、「九谷光崖窯」の初代として知られる作家です。

彼は特に金を用いた上絵付の技法である金襴手(きんらんで)に秀でており、その中でも極細密金襴手の第一人者として有名です。

1945年頃、九谷焼の金襴手技術が発展した石川県小松市高堂趙に窯を開き「すべて手作り手書きを基本とする」という伝統精神を確立し、市販の金粉を使用せず、金箔から独自の金粉を精製するなど徹底した手仕事にこだわったことで知られています。

彼の作品は緻密に施された豪華絢爛な金彩を背景に人物や風景、花鳥などのモチーフが鮮やかな色絵で極細密に描かるのが特徴です。その卓越した技術と柔らかな輝きを放つ金彩の芸術性は、現代の九谷焼においても高く評価されています。

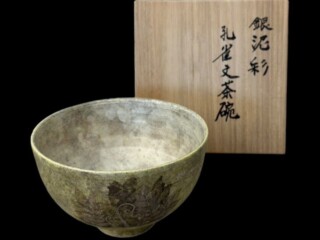

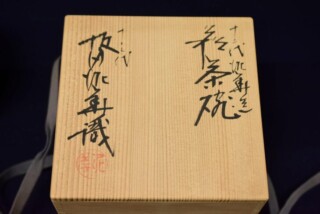

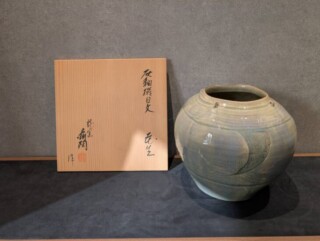

永楽妙全(えいらく みょうぜん)は京都の女性陶芸家です。

千家十職のひとつである土風炉師・焼物師である十四代永楽善五郎(得全)の妻として永楽家を支えた人物として知られています。

明治維新後の茶道衰退期という困難な時代に夫の得全とともに永楽家を支えました。得全が早くに亡くなった後も彼女は家業を守り続け、十五代となる甥・正全の育成に尽力するなど永楽家の存属に大きく貢献した人物です。善五郎の名は襲名しませんでしたが、その技量と作品への評価は非常に高く得全と並び称される存在です。

作風は夫の得全が雄渾な赤絵を得意としたのに対し、女性らしい優美で雅な世界観が特徴とされています。

彼女は三井家などからの支援も受け1914年に三井高棟より「妙全」号を拝領しました。困難な状況下で家業を守り抜き、優れた作品を数多く残した永楽妙全は、十四代の妻としてではなく独立した一人の陶芸家として現代でも高い評価を得ています。