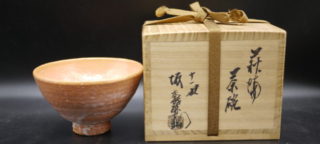

坂 高麗左衛門は山口県萩市の窯元で、坂窯の当主が代々襲名している陶芸家の名跡です。

坂家は、毛利元輝によって朝鮮半島から招かれた李兄弟の弟・李敬が、二代目藩主毛利綱広から名乗ることを許された事から始まります。その後も、二代目から七代目までは「助八」や「新兵衛」という通称を使用していましたが、八代目からは高麗左衛門と名乗っています。

十二代坂高麗左衛門は、従来の萩焼に自らが得意とする日本画の絵付けを施した作品を作るなど、新しい萩焼の形を生み出しました。また、歴代の高麗左衛門は温和な性格で人当たりがとても良い人物として知られています。

倒幕運動が起こった頃には、今まで援助をしていた窯に対して援助をとりやめる動きがありましたが、各地の会に出品して評価を上げ、徐々に知名度を上げていきました。

「一楽二萩三唐津」という言葉があるように、昔から茶人は萩の茶碗を好んで使用してきました。長く使用していく中で変化が生まれる事や、素朴な味わいが人気の理由と考えられます。

坂 高麗左衛門は襲名され続け、現在の十四代まで続いています。400年という長い歴史の中で、伝統を継承しながらも新たな作品を生み出し続けています。

坂田 泥華は、代々続く萩焼の名家(深川萩四家の一つ)として知られています。

荻焼は、朝鮮李朝の陶工・李勺光が文禄・慶長の役(1592~1598年)の頃に来日したことから始まりました。その後、始祖である李勺光の流れをくんで、代々技術が受け継がれてきました。

十二代まではあまり記録が残っていませんが、「泥華」という名号は比較的近代以降で確立されたものです。八代目からは「坂田」という姓が使われています。

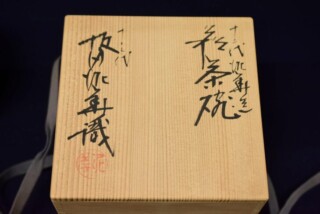

十三代 坂田 泥華は、1915年に十二代 坂田泥華の長男として山口県長門市に生まれました。山口県立萩商業学校を卒業後、父に師事して家業に従事し、1950年に十三代坂田泥華を襲名します。

1972年には山口県指定無形文化財に認定され、個展に出品した作品は二度も宮内庁に買い上げられました。以降、山口県選奨(芸術文化功労)や紫綬褒章など、数多くの受賞歴を重ねていきます。

そして1994年には「全国豊かな海づくり大会」で、山口県より天皇陛下献上の茶碗を制作しました。

2004年、長男・慶造が早世した為に十五代坂田泥華を追贈し、自らは「泥珠」と号しました。

坂田泥華は、井戸茶碗に深い感銘を受けて研鑽を重ね、「泥華井戸」と称される独自の豪快な作風を確立しました。

焼成時に釉薬を剥ぎ取る事により御本風の柔らかい斑文を表現した「剥離釉」などの新しい技法の開発にも取り組み、現代の萩焼を語る上で欠かす事のできない重鎮です。