岡本 豊彦は、江戸時代後期に活躍した画家として知られています。

岡本は、1773年に備中国(現在の岡山県)に生まれ、幼い頃より南画家・黒田綾山に絵を学びました。

19歳の頃には福原五岳に師事し、25歳で妻子とともに京都へ移ります。

その後は四条派の祖・松村呉春の門下に入り、呉春の作品を写して技術を磨きながら、穏やかで情緒豊かな画風を身につけていきました。

呉春の没後は、「澄神社」という画塾を開き、多くの門弟を育てることで四条派の継承と発展に貢献しました。

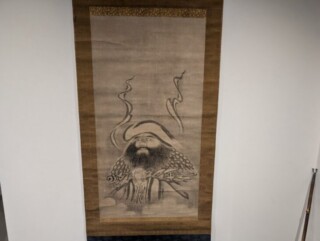

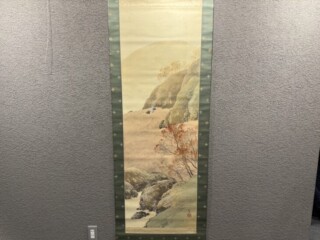

岡本は、花鳥画・人物画など幅広く手掛けましたが、特に山水画を得意としました。

同門の松村景文と並び評されることも多く、「花鳥は景文、山水は豊彦」と称されるほど高く評価されています。

代表作には『松下鹿蝙蝠図』『泊舟』『富士山図屏風』などがあります。