マリーローランサン(1883年~1956年)はエコール・ド・パリの中でも数少ないフランスの画家です。エコール・ド・パリとは主にパリに集まった外国人芸術家集団であり、特定の流派はないが文化的・民族的背景を感じさせるものが目立ちます。

優雅な作風で「少女」を描いていることで有名なマリー ローランサンですが、絵を描き始めた当初から少女を描いていなかったそうです。

初めは、ピカソやブラックとの交流から「洗濯船(バトー・ラヴォワール)」に参加したことからその影響を受けた作風となっています。

しかし、パステル調のカラーや曲線的な形態の芸術を追求していくとキュビズムの作風と合わなくなり脱退します。

その後は独特の繊細な色彩や憂いを帯びた少女を描きエコール・ド・パリでも経済的に自立した作家となっていきました。

しかし、第一次世界大戦や結婚したことによる亡命などによって一時期、描く作品はどこか痛みを感じる作品を数は少ないですが描くようになります。

戦後にパリに戻った時には狂騒のさなかであり、マリーローランサンの描く作品は圧倒的な人気を得ることになります。

自身の名声が高まるにつれて描く作品も幸せそうに感じる作品が多くなっていきました。マリーローランサンは生涯ほとんど男性を描くことはなく、女性の美を追求した作品は日本でも人気があります。

リトグラフ・シルクスクリーン作家一覧

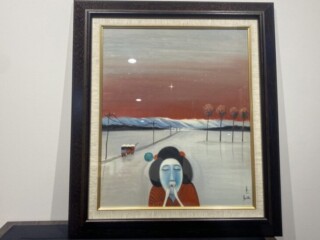

織田 廣喜

織田廣喜(1914年-2012年)は福岡県出身の「少女」をモチーフにした作品が有名な画家としてご存知の方も多いのではないかと思います。

幼い頃から父の持っていた蔵書に載っていたゴッホの絵を描くことが好きだった織田廣喜ですが、碓井尋常高等小学校高等科を卒業すると病気を患ってしまった父に代わり、家計を助ける為に陶器の絵付けなどをして働きます。日本美術学校絵画科に入学後は藤田嗣治や林武に師事します。その後は数々の賞を受賞し、1992年に勲四等瑞宝章を受章しました。

織田廣喜は前述の通り「少女」を題材とした作品を主に製作していることで有名です。中でも「赤い帽子」を被っている少女をモチーフにした作品が人気の高くなっております。

デフォルメされた女性像が特徴的で幻想的な作品を多く生み出したのは現実世界をそのまま描くのではなく、「想像し嘘をつく」といったことが絵の製作には必要であると考えた織田廣喜ならではのものです。

グスタフ クリムト

グスタフクリムト(1862年~1918年)はオーストリアを代表する画家です。

1862年にウィーン郊外の金細工師の息子として生まれたグスタフクリムトは14歳でウィーン工芸美術学校に入学し、絵画を学びながら芸術カンパニーを創立し、皇帝フランツ=ヨーゼフと皇妃の銀婚式を祝う行列装飾や、ブルク劇場のウィーン美術史美術館の壁装画を手がけました。1894年にはウィーン大学大講堂の「法学」、「哲学」、「医学」の天井画の製作依頼を文科省より受けます。しかし、伝統的な様式にそぐわないと批判されて最終的には展示を取り下げました。

1900年代にグスタフクリムトは「黄金様式」を確立させます。黄金様式は金と工芸的な模様と人物を融合させたものです。この黄金様式として代表的な作品が「接吻」です。接吻には黄金の光に包まれるようにして固く向き合う男女が描かれている作品です。

黄金様式はエジプト美術や日本の金屏風に影響を受けた事や代々続く彫金師の家系に生まれていることが黄金様式という独自の作風を生み出していったのではないでしょうか。

トーマス・マックナイト

トーマス・マックナイトは、アメリカはカンザス州ローレンス生まれの画家です。

マックナイトはコネチカット州ミルドタウンのウィズリアン大学に通い、芸術を専攻したわずか5人の内のひとりでした。大学を卒業後はコロンビア大学で美術史を学び、1964年にタイム誌に仕事を得ます。8年間働きますが、66年から68年の3年間は朝鮮戦争にてアメリカ陸軍に従軍しています。

1972年にギリシャのミコノス島に避暑で向かった際に本格的に絵を描き始めます。マックナイトが人気を得るようになったのは1980年代の頃で、制作数を限定したセリグラフが人々の目に留まりました。1991年にアーバンリゾートフェア神戸93のイメージアーティストに選ばれ、1992年から1994年にかけて日本各地で個展や来日展が開催されました。

1994年にマックナイトは当時大統領のビル・クリントン大統領の公式カードをホワイトハウスから依頼され、そのうちの一つがランズエンドのカタログの表紙に採用された功績があります。

鈴木 竹柏

鈴木竹柏は、神奈川県逗子市生まれの日本画家です。鈴木竹柏の作品は花鳥画を多く描いていたが、47年に師の岳陵が日展に所属を変えたのに伴い自らも日展に出品するようになり、以後は風景画に重きを置くようになった。56、58年に特選と白寿賞、62年に菊花賞を受け、81年に文部大臣賞を受賞するにいたりました。 平成3年にはわずか12名しかいない日本画部門の日本芸術院会員に選ばれており、日展の会長にも選出されている。鈴木竹柏の作品は一貫して、題材である風景に内在する「気」をテーマに作品を描いています。

緑和堂では、鈴木竹柏の作品を強化買取中でございます。売却を検討されたい作品がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

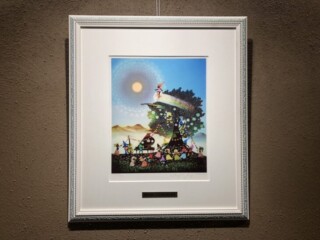

天野 喜孝

天野善孝は静岡県静岡市出身の現代アート作家・イラストレーターです。

1967年にタツノコプロに入社し、「タイムボカン」シリーズのキャラクターデザインを手がけました。担当したキャラクターを上げればキリはありませんが、代表となるところでは「ガッチャマン」「ヤッターマン」「みなしごハッチ」など多くの有名作品を手掛けていました。

1982年にタツノコプロからフリーランスとなりSFやファンタジー系のイラストを手掛けることが多くなります。独立後初期の作品は夢枕獏の「キマイラ」や菊池秀行の「吸血鬼ハンターD」などが挙げられます。

1987年にはスクウェア(現スクウェア・エニックス)に参加し「ファイナルファンタジー」シリーズのキャラクターデザインを手がけたことでさらに注目を集めました。ファイナルファンタジーシリーズにはⅥまではメインで関わってきましたが、それ以降は役職を辞任し、原案やイメージイラストといった形の関わり方となっています。

タイムボカンシリーズのようなコミカルな画風から、ファイナルファンタジーシリーズのようなSF要素のある幻想的な画風も手掛け、両方の面で大きな人気を集めています。

ゲームやアニメの人気と共に、日本だけでなく海外でも高い支持を受けており、ニューヨークやパリ・ロンドンなどでも個展を開き、成功を収めております。

ジャン=ピエール・カシニョール

現代フランス画壇を代表し、日本と繋がりが深い画家としても知られている人気作家といえば、カシニョールでしょう。 1935年にパリに生まれたカシニョールは父親が高級衣服店を経営していたこともあってか、幼少期よりモデルの女性た …

斎藤 真一

斎藤 真一 1922年7月6日~1994年9月18日 瞽女(ごぜ)を題材にした作品を多く描いた事で有名な画家といえば斎藤真一でしょう。 瞽女とは盲人の女性旅芸者を指す言葉であり、各地を転々と旅しながら三味線で説話やその土 …

田崎 広助

熊本県の阿蘇山や富士山を描いていた画家として創造するのはなんといっても田崎広助でしょう。 1898年に福岡県に産まれた田崎広助は子供の頃より画家を志していたそうでしたが両親の反対があった為、美術学校への進学を諦めて福岡県 …

丁紹光

丁紹光(ティンシャオカン)は中華人民共和国出身の画家であり、国際派現代中国絵画の大巨匠です。 1939年に中国陝西省に生まれた丁紹光は1962年に北京中央美術工芸学院を最高成績で卒業し、昆明雲南芸術学院にて教授を務めまし …

ジャン・ジャンセン

ジャンセンは1920年アナトリア(現在のトルコ)にて生まれました。父はアルメニア人、母はトルコ人と当時のオスマン帝国の情勢では非常に危うい立場でした。家族は危険な故郷を離れ、ギリシャに移り、その後フランスへと渡りました。 …

クリスチャン・リース・ラッセン

クリスチャン・ラッセンはアメリカのカリフォルニア州、海沿いの町であるメンドシーノ出身の画家です。 ラッセンが11歳の時にハワイ・マウイ島へ家族で移住し、1976年より作品を発表します。幼少のころハワイに移り住んだラッセン …

ミッシェル・バテュ

ミッシェル・バテュは、フランスの女性画家で、フランス国防省海軍公認画家に選出された人物として有名です。 海軍画家とは、海軍と共に軍港を訪れ、各々のテクニックでそれを表現します。彼らの作品は、海軍業務のルポルタージュとも呼 …

千住 博

千住博といえば、1995年にイタリアのヴェネチア・ビエンナーレ優秀賞を獲得した「ウォーターフォール」といった、滝や崖などの自然物を題材にした作品が多い画家です。作品を見ると千住博らしさを感じる独創的な作画なのですが、その …

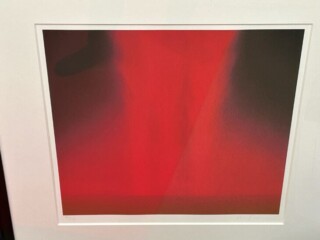

元永 定正

自然現象を用いた抽象作品を得意とした画家・元永定正。近年の具体美術の再評価とともに、現在その人気は国内外問わず非常に高いものとなっています。 定正は1922年、三重県に生まれました。学校卒業後は工具店や国鉄に勤務しました …

上村 松篁

上村松篁は日本画の巨匠である上村松園を母に持ち、上村松篁も花鳥画の最高峰と言われた作家です。 京都に生まれた上村松篁は、幼いころより母・上村松園が絵を描いていたことも影響して自然と画家を志すようになります。しかし、松園は …

絹谷 幸二

絹谷幸二は、日本の洋画家になります。 奈良県奈良市元林院町に生まれます。奈良県立奈良高等学校、東京芸術大学美術学部油絵専攻卒(1966年小磯良平教室)し、卒業製作の際に大橋賞受賞。 小学校一年生から油絵を習い始める。 芸 …

小倉 遊亀

滋賀県出身の画家で有名な人物といえばなんといっても小倉遊亀でしょう。 小倉遊亀は女性初の日本美術院理事長となってり105歳でお亡くなりになるまで精力的に絵を描き続けた情熱は多くの人を魅了しました。 小倉遊亀の作品は身近な …

池田 満寿夫

池田満寿夫は、1934年生まれの昭和を代表する作家・芸術家です。 1980年代にテレビなどのメディア出演を多くしていたことからご存じの方も多いかと思います。池田満寿夫を一躍有名にしたのは、芥川賞を受賞した「エーゲ海に捧ぐ …

藤城 清治

藤城 清治は、日本を代表する影絵作家です。 影絵とは、動物や人物などに光を当てて、その影を投影したものの名称です。 影絵は日本だけでなく、あらゆる国で親しまれており、影絵芝居は世界的にもとても有名です。 元々絵を描くこと …

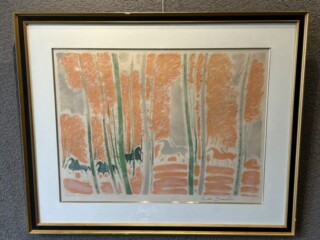

アンドレ・ブラジリエ

アンドレ・ブラジリエは、現代フランス絵画を代表する画家です。 1929年にフランスのソミュールで生まれ、その後多くの優れた作品を残されています。 20歳でフランスの名門美術学校であるエコール・デ・ボザールに入学し、画家モ …

笹倉 鉄平

笹倉鉄平は兵庫県出身の、1990年にデビューした風景画家です。 「光の情景画家」と称され、柔らかな筆致で描き出される情景とパステル調の幻想的な色合いは、日常の一コマへ物語を与え、観る者を引き込むような作品となっています。 …

中島 千波

中島千波は長野県小布施町出身の日本画家です。特に桜を描いた作品、シルクスクリーン『春輝枝垂れ櫻』などが、高く評価されています。 1945年、日本画家・中島清之の三男として生まれ、幼い頃より父から絵の手ほどきを受けていまし …