- 黒川達也は東京出身の画家です。

武蔵野美術大学造形学部油絵科を1984年に卒業し、宮永岳彦の元で師事。以後、「少女」「女性」「静物」「風景」などをモチーフに、油彩・水彩を中心とした作品を発表・展開しています。

彼の作品は女性像・少女像が中心で、『少女 髪かざり』『アゲハ蝶』など、タイトルからもその傾向が伺えます。また、静物画・風景画の制作も行っており、『黄薔薇』『花畑と桜』『馬の絵展』などの出品歴もあります。

モチーフとしては「少女」「花」「静物」「馬」など、動きのあるものよりも静かな佇まいや象徴性をもたせた題材が多めです。

師の技法や伝統を継承しつつ「独自の女性像を描いた」という記述から、伝統美術・写実技法+作家独自の世界観というハイブリッドなスタイルと捉えられます。

水彩画家一覧

宮永 岳彦

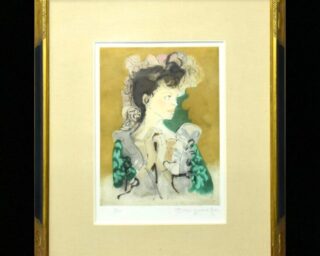

宮永岳彦は、静岡県出身の洋画家です。油絵をはじめ、ポスターや童画、週刊漫画TIMESなどの表紙画、水墨画などを手掛けました。

宮永は第二次世界大戦の兵役後、松坂屋銀座店宣伝部に勤務する傍らで創作活動を行いました。

1974年には、ブラジルの日伯文化協会の依頼で当時の皇太子・皇太子妃の肖像画を手掛けました。

これは明治期以降、正式な許可を得て皇室を描いた唯一の作品といわれています。

この出来事をきっかけに、国際芸術文化復興会の依頼でインドネシアのスハルト大統領夫妻とその令嬢を描き、衆議院の依頼で「平和憲法公布記念式典図」と「第1回国会開会式図」を製作しました。

日本でも高い評価を得た宮永は日本芸術院賞を受賞し、1986年に二紀会理事長に就任しています。

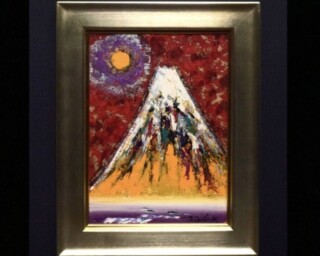

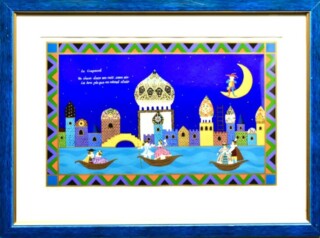

難波田 史男

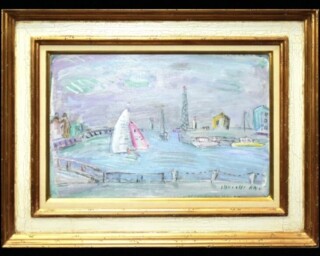

画家の難波田 史男は、1941年に東京都で生まれました。

抽象画家・難波田 龍起の次男として生まれ、早くから非凡な才能を見せていました。

画家を志して文化学院美術科に入学し、池田満寿夫、村井正誠、山本蘭村らに学びますが、教育方針に馴染めず中退してしまいます。その後は早稲田大学第一文学部(美術専攻)に通い、本格的に画家の活動を始めると、個展などで発表を続けました。

1970年以降は活動の傍ら旅行をするようになりましたが、1974年の九州旅行の帰路にてフェリーから転落し、亡くなりました。

難波田の子供のなぐり描きのような淡く激しい空想世界からは、のびのびとした自由なイメージと同時に、作家自身の内にある孤独な葛藤も感じさせます。

文学や音楽を愛し、自室でレコードをかけながら表現された作品は震えるような線と透明感・湿潤さを兼ね備えた色彩が特徴です。

32歳という若さでこの世を去りますが、「夭折の画家」「青春の画家」として現在も根強い人気を誇ります。2008年には膨大な日記からの抄録(『終着駅は宇宙ステーション』幻戯書房)が刊行されており、その思索と制作に新たな注目が集まっています。

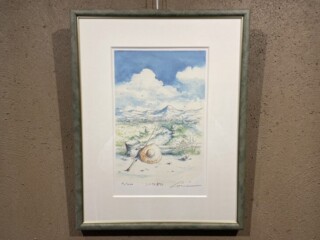

小野 州一

小野 州一は、富良野ゆかりの洋画家として知られています。

1927年に北海道千歳市に生まれ、幼少期から絵や詩に関心がありました。北海道立札幌第一中学校を卒業後は独学で絵を学び、画家仲間と共に「北象会」を立ち上げて注目を集めます。1973年から1977年までパリを拠点に活動し、1995年には北海道富良野市へ移りました。

小野は油彩を中心に、風景、静物、女性像など幅広い作品を手掛けました。

鮮やかな色彩に重なる沢山の線描が印象的で、対象物に自身の内面を反映させた詩的な作風が魅力です。

没後も北海道立近代美術館や富良野市などで遺作展が開催され、「線描のコロニスト」とも称されました。

古塔 つみ

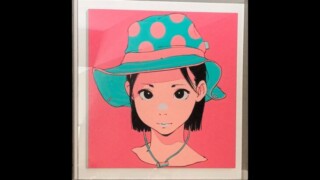

古塔 つみは、愛知県出身のイラストレーター・現代アーティストです。

SNSで活動をスタートしたこともあり、10代~20代前半の女性に人気の作家と言われています。

「女子しか描けません。すてきな人しか描けません。」

と語り、若い女性をモチーフとした作品のみを制作しています。

あえてモチーフをしばり、様々なタッチで描くことで「色々な女の子がいる」

という多様性に着目しています。

音楽アーティストやブランドとのコラボ実績や展覧会の開催歴があり、現在はNFTアートにも着手しています。

ポップな色彩表現や描かれる女性の目力が特徴的で、彼女らの瞳には強い意志や怒りのような感情が込められているようです。若年層からの支持も、そういった描写の姿勢から発生したのかもしれません。

また、現代アーティストとしては、あえて大量生産に用いられる手法でユニークな作品(一点物の作品)を制作するなど、一般的に大量生産・大量消費されがちな「美少女イラスト」という文脈に対し一石を投じております。

古塔つみの作品は、消費されるだけにとどまらない現代の美人像と言って差し支えないのではないでしょうか。

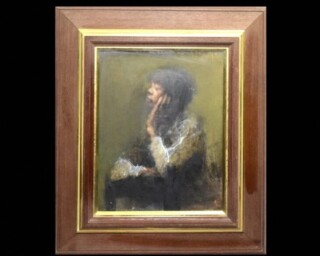

ベルト・モリゾ

ベルト・モリゾは印象派の女性画家として知られています。

モリゾは、1841年にフランスのブールジュにて生まれました。

20歳でバルビゾン派のジャン=バティスト・カミーユ・コローに師事し、戸外での制作をはじめました。

1864年、2枚の風景画がサロンに入選。

その4年後にエドゥアール・マネと出会います。

二人は師弟として、また親友として深い友情を築き、お互いを高め合う関係となりました。

モリゾはマネの絵のモデルも多く務めています。

その後は印象派の画家や美術批評家と交流を深め、独自の様式を確立していきました。

1874年にはマネの弟と結婚し、夫の支援を受けながら精力的に制作に取り組みます。

モリゾは、日常の中にある小さな幸せを映し出した穏やかな作風が特徴です。

純粋な印象派というイメージが強く、「印象派グループにおける本当の印象派の1人」として高く評価されました。

女性ならではの視点や、柔らかな色彩表現も魅力の一つとなっています。

代表作には『アフター・ランチ』『穀物畑』『夏の日』などがあります。

ポール・セザンヌ

ポール・セザンヌはポスト印象派を代表する画家であり、キュビスムをはじめとする20世紀美術に大きな影響を与えました。その功績から「近代絵画の父」と称されています。 1839年、セザンヌは南フランスのエクス=アン=プロヴァン …

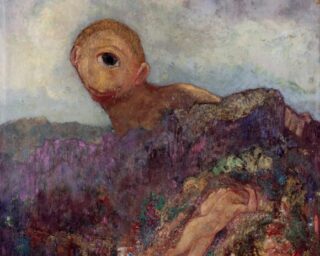

オディロン・ルドン

オディロン・ルドンは、19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍したフランスの画家です。 感情など形のないものを、神話や文学のモチーフを用いて表現する「象徴主義」の代表的な作家として知られています。 フランスのボルドーに生 …

織田 一磨

織田一磨は、主に都市の風景を描いたことで知られる版画家です。 生まれは東京ですが、12歳の頃に大阪へ移りました。 16歳になると、石版画工をしていた兄から石版画の技術を学びました。 その後1903年に東京へ戻り、川村清雄 …

北田 稔

北田 稔は1969年に埼玉県で生まれ、専門学校卒業後はアニメーターやデザイナーとして活躍していきます。後にイラストレーターとして独立し、展覧会の実施や、SNSを通じて作品や制作過程の様子を発信するなど、現在においても幅広 …

ダン・パルトゥシュ

ダン・パルトゥシュは、主にパステル画を描く画家です。 アルジェリアのティアレットで生まれ、ロンドンのセント・マーチンス芸術大学で学びました。 主にはフランスで活躍されましたが、後年は日本でも個展を開きました。国内外問わず …

川島 見依子

川島見依子は、愛知県出身の画家です。 1982年に早稲田大学文学部を卒業し、1990年には日洋展に出品しました。 1993年から8年間、銀座三越で個展を開催し、全国の主要百貨店でも多数の個展を行いました。1996年には「 …

平野 遼

平野遼は、大分北海郡(現在の大分市)出身の洋画家です。 幼少期に福岡県八幡市(現・北九州市)に移り住み、独学で絵画を学びました。 1949年、新制作派展に蝋画「やまびこ」で初入選し、1951年には自由美術家協会展に「詩人 …

赤石 文雄

赤石文雄(あかいし ふみお)は鳥取県出身のパステル画家です。 1952年に生まれ、現在まで制作した多くの作品は、ファンの間で広く親しまれております。 赤石は理系の秀才であり、大阪大学の理学部を卒業しております。作家として …

小澤 摩純

小澤 摩純は絵本などの挿絵なども手掛けている東京出身の女流画家です。 1962年に東京で生まれ、1981年に女子美術大学芸術学部版画科に入学します。在学中の1984年期特の新人版画大賞展にて買い上げ賞、大学版画展にて買い …

デビッド・ウィラードソン

デビッド・ウィラードソンは、ディズニー界の生きるレジェンドと呼ばれている、ディズニー公認のアーティストです。 出身はアメリカで、スティーブン・スピルバーグが監督を務めた「レイダース-失われた聖櫃」のロゴマークなどを手掛け …

内田 新哉

内田新哉は、熊本県出身の日本を代表とするイラストレーターです。 愛知教育大学美術科卒業後に大工を志しますが挫折してしまいます。元々一人旅が好きだった為シルクロードやアメリカ、欧州圏などと放浪していく中で、絵を志すに至りま …

西村 功

西村功は1923年生まれ、大阪府出身の洋画家です。 1948年に帝国美術学校(現武蔵野美術大学)を卒業後、本格的に洋画家の道を進み始めます。 1950年代のはじめ、赤帽を題材にしたことを契機として、プラットホームや駅員、 …

パブロ・ピカソ

パブロ・ピカソはフランスを拠点に活動した画家で、キュビズムの創始者です。 現代においてその名を聞かないことはないほどの有名画家であり、「20世紀最大の画家」と呼ばれています。 生涯に渡って芸術活動を行い、残した作品は油彩 …

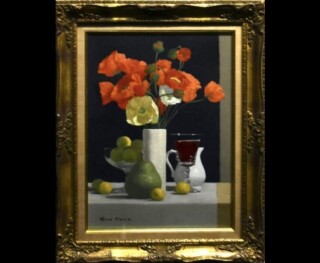

堀江史郎

堀江史郎は日本の画家です。 油彩画、水彩画のどちらも描き、静物画・肖像画・人物画、他にも犬や猫の絵も得意とする非常に多彩なジャンルで活躍していらっしゃる方です。 堀江史郎は1957年東京に生まれます。 時代は高度経済成長 …

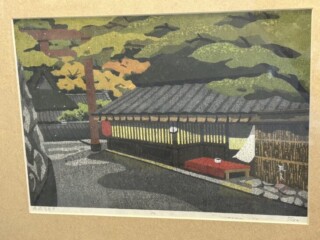

井堂 雅夫

井堂雅夫は20世紀後半より活躍した木版画家、そしてアクリル絵画家です。 雅夫は盛岡で育ち、15歳の時に京都に移住します。そこで伝統と技が創る美の世界と出会い、工芸作家を志すようになりました。 京都で染色技法を研鑽していた …

三輪 良平

三輪良平は美人画を中心に描かれた昭和後期から平成時代に活躍した日本の画家です。 京都市の表具師の次男として生まれ、京都市立美術専門学校卒業後、山口華楊に師事し華揚が代表をつとめる晨鳥社(しんちょうしゃ)へ入塾すると翌年に …

米倉 斉加年

日本の俳優・演出家として有名ですが、絵師としても世に様々な作品を残されています。 1934年福岡県福岡市で生まれました。 1957年、劇団民藝水品演劇研究所に入り、舞台・映画・テレビなど多方面で活躍。NHK大河ドラマや「 …

深澤 昭明

1937年山梨県甲府市に生まれる。 1961年 東京造形美術学校卒業後、1975年 日美展特選、1977年 日美展奨励賞、 新潮社賞と輝かしい成績を収めております。 1988年からはパリ、ムルロー工房にて版画制作を開始 …

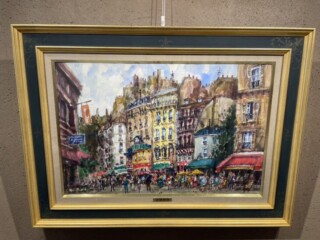

クロード・ワイズバッシュ

クロード・ワイズバッシュはフランスの洋画家です。 1927年。ワイズバッシュは、フランスのティオンビルに生まれました。その後、ナンシー美術学校に学び、版画技術を習得します。1957年には、絵画や版画などを展示した自身初の …