1945年香川県高松市に井尾建二は、金工家である井尾敏夫の次男として生まれました。

大学時代に父から錬金・彫金の技術を学びます。

1971年には伝統工芸新作展に初入選しました。

以降、連続出品をするとともに全国各地で個展を開催します。

工芸家としてだけでなく、伝統の継承と革新性を併せ持つ井尾建二は、現在では青山彫金・金工スクールの主宰を務めています。

また日本伝統工芸展において鑑審査員を歴任し、『日本工芸会』の金工部前会長も務められました。

井尾建二の作品は、日本古来のクラシカルな金工の伝統を受け継ぎながらも独自のオリジナリティ溢れる感性で、現代の生活空間に合う美を追求した作品を残し、多くの人を魅了しています。

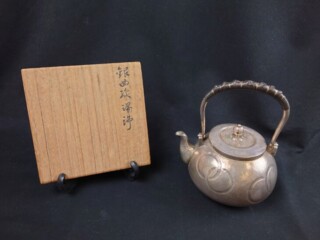

「秦蔵六」は日本を代表する鋳金家の名です。

当代で六代目となります。

「秦蔵六」の名は江戸の末期から代々、伝統の鋳金技法と共に継承されてきました。

初代蔵六は文政6年(1823年)に当時の山城国(京都府)に生まれ。

「二代 龍文堂 安之助」の弟子となり鋳造技術を学びました。

23歳の時に師事を辞して中国の古陶器に魅了され中国の古陶器撥蠟法を研究します。

「秦蔵六」の最大の特徴がその中国の古陶器の意匠を活かした撥蠟鋳造法による青銅器です。ところどころに金箔を貼る等した作品も数多く見られます。

また、「秦蔵六」は大和地方を巡歴し古代の作品を鑑賞。和漢の古作品の研究も意欲的に行いました。

その後、江戸幕府15代将軍徳川慶喜の征夷大将軍黄金印ならびに孝明天皇の銅印を鋳造して名声をあげると、1873年には宮内省の命により明治天皇の御璽や国璽を鋳造したことで更に名声を高めました。

京都の名工として、青銅器や鉄瓶、錫、銀を使った工芸品をたくさん残しており、代表作に鼎形花瓶があります。

平田重光は明治から大正期にかけて活躍した金工師です。

その高い技量から、皇室への献上品も数多く制作しており、献上品の中でも自分の名と工房名を刻むことを許された数少ない人物です。

皇室御用金工師の名にふさわしく、その作品は優美かつ緻密な造形で、たいへん美しい仕上がりとなっています。明治日本を代表する鋳金技術の持ち主だったことは疑いようもありません。

用いた技法も様々で、浮彫から糸目模様、全てを均等に打つのは非常に高度な技術を要する霰打ちなど、これらを駆使して作られる手間のかかった作品は、明治金工の最高傑作と呼べるものではないでしょうか。

作品の種類もバラエティに富んでおり、花入から茶托、香炉に茶壺、急須や盛器、そして定番の銀瓶と、高い技術力を惜しみなく使っています。

加納夏雄は幕末明治の日本で、その高い技術を駆使し活躍した金工師です。

1828年、京都の米屋に生まれますが、間もなく刀剣商・加納治助の養子となりました。身近にあった刀剣の中でも鍔や柄の美しさに魅かれ、自分で作ることを試みるようになります。12歳の頃には彫金師・奥村庄八のもとへ弟子入りし、彫金技法をみにつけました。さらに円山派の絵師・中島来章のもとで絵画も学んでいます。19歳で独立し、25歳になると江戸へ移り店を出します。武士の時代ということもあり、優美で緻密な刀装具はたちまち人気となり、多くの弟子も持ちました。

しかし明治維新により江戸幕府は新政府へ代わり、武士の時代も終わりを告げます。刀の需要が激減したことで、多くの金工師や鎧職人が廃業せざるをえなくなりました。そんな中、加納は新政府より新しい貨幣の原型制作を依頼されます。このとき作った試鋳貨幣があまりに出来が良く、イギリスでの製造予定が急きょ取り止めになったのは有名な逸話の一つです。こうして得た貨幣制作や、注文が続いた根付などの制作依頼により、加納は廃業とは無縁でした。さらに万国博覧会や内国勧業博覧会で展示した作品が評判となり、その名は海外までひろまっていきます。

1890年には第一回帝室技芸員に選抜され、名実ともに日本金工師の最高峰となります。また同時に東京美術学校調金科教授にも着任し、後進の金工師の育成にもつとめました。

文明開化で調金工芸が潰えそうになる中で、後世にその技術を残した功績は非常に大きなものであるといえます。

石黒光南(本名:昭雄)は金工・銀工作家として非常に有名な人物です。ふんだんに使われた金や銀の豪華さがある一方、その作品の姿は端麗に仕上げられており、素材に比して非常にシンプルなつくりとなっています。

また、石黒光南は初代・二代共に「霰打ち」と呼ばれる技法を得意としており、光南作品の特徴となっています。作品全体にバランスよく打ち込まれた霰は、その一つ一つまで美しい円錐形となっています。まさに匠の技といえるでしょう。

その優れた技術から、二代光南は1990年に国の伝統工芸「東京銀器」の伝統工芸士に認定されています。さらに東京都の伝統工芸士認定、日本伝統工芸展入選、伝統工芸新作展入選など数々の賞も受賞しています。

現在流通している光南作品は二代光南のものが多く、人気も非常に高くなっています。