今回は日本史によく登場する千利休(千宗易)について、経歴と共に彼が茶道史にどのような影響を与えたのかを紹介いたします。

千利休は16世紀、名だたる戦国武将が群雄割拠していた時代において、「茶の湯(わび茶)」を大成させた茶人です。

わび茶の始まり自体は15世紀後半になります。

それまでの茶の文化というのは、美術工芸品(主に唐物)の鑑賞と喫茶が結びついたような形式で行われていました。

そこに現在の茶道に見られるような精神性を持たせ、”わび茶”と呼ばれる茶様式を始めたのが村田珠光です。

そして、珠光のわび茶をさらに推し進めたのが、堺の豪商であった武野紹鷗です。紹鴎は堺で禅の修行に取り組んだのち、”茶禅一味”という言葉があるように茶と禅の結びつきを深めました。

また、茶会の掛物に和歌を使うなど、茶が和風化していくきっかけとなる人物でもありました。

そのようにわび茶が発展していく流れの中で、わび茶を完成させ、茶聖と称されるほどの称賛を得たのが千利休でした。

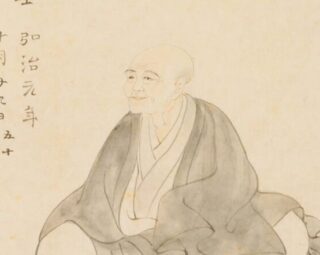

大永二年(1522年)に堺で生まれ、北向道陳や前述の紹鴎らに茶を学んだ利休は、千宗易という名で次第に茶の湯界に頭角を現していきます。

その頃、世の流れとして茶の湯が政治的な道具として扱われることも少なくはありませんでした。

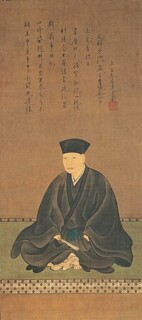

当時、経済の中心地である堺を掌握していた織田信長も自らの茶会を開き、後に「天下の三宗匠」と称される千宗易・今井宗久・津田宗及らの”堺衆”(堺の権力者)を参仕させました。

利休は信長に参仕するにあたり、「抛筌斎(ほうせんさい)」という号を新たに使い始めます。

信長没後も、天下統一を成し得た豊臣秀吉に利休は重宝されます。

禁中茶会(1585年)や北野大茶湯(1587年)など、茶の湯界に権威を示す目的で秀吉が開催した、大規模茶会の茶頭の一人として利休は活躍していきます。

天皇が公で初めて茶の湯の席に入ったとされる禁中茶会においては、そこで初めて我々が聞き馴染みのある「利休」という居士号が天皇から与えられました。

そして北野大茶湯で主管を務めあげると、利休は茶人として確固たる地位と名誉を手に入れることとなりました。

その後、利休は秀吉と決裂し、1591年に自刃。

友好的だった二人の関係はなぜ悪化してしまったのか、その理由は利休が秀吉の怒りを買ったためとされています。

しかし、その怒りに繋がった原因については不明なところも多く、今日でも様々な説として憶測が飛び交っています。

秀吉は先の大規模茶会にて黄金の茶室を用いるなど、絢爛豪華なものを好みました。

それに対し、利休は以前から”わび”に徹した簡素な茶の湯を追求してきました。

その相違点も、仲違いした原因の一つだと言われています。

利休が具体的に何をしたのかというと、まずは茶室の改革が挙げられます。

天正十年(1582年)頃、それまでの主流であった四畳半・三畳台の茶室とは異なる、二畳敷の茶室を利休は生み出しました。

その原形とされるのが、京都の妙喜庵に残る有名な茶室「待庵(たいあん)」です。

待庵は日本最古の茶室建造物であり、現代において一般的な茶室とされる草庵茶室の基調となった建物です。

また、天正十四年(1586年)に開かれた茶会には、「宗易形の茶碗」が使われていたとされ、利休が陶工・長次郎に作らせたという樂茶碗ではないかと考えられています。

黒と赤の釉薬が特徴的な茶碗であり、利休は特に黒のものを好んだとされています。

樂茶碗は長次郎の子孫である樂吉左衞門家が代々作り続け、その技術は現代においても受け継がれています。

他にも、竹で作られた花入や竹中節茶杓など、利休の求める”わび”の精神性が反映された茶道具が利休道具として定着していきます。

利休のわび茶は義子の千小庵、孫の千宗旦へと受け継がれていき、表千家や裏千家といった現存するいくつかの流派へと枝分かれしていきました。

しかしどの流派にしても、その根底には利休が求めてきた”茶の精神”が宿っていることに間違いはないと言えるでしょう。