千宗左而妙斎は、茶道表千家十四代家元です。

表千家とは、千利休を祖とする茶道流派の一つです。裏千家・武者小路千家と共に茶道三千家とも呼ばれる、茶道では大変有名な流派となります。

而妙斎(幼名:岑一郎)は1938年、そんな表千家の十三代家元・即中斎の長男として生まれます。

1967年に大徳寺の方谷浩明老師から「而妙斎」の斎号を与えられて、宗員となりました。1980年の先代・即中斎の逝去に伴って、翌年1981年に表千家家元十四代宗左を襲名します。1990年の利休400年忌を迎えるにあたっては而妙斎が亭主となり、三千家合同でお茶会が行われました。

2000年には芸術文化分野において優れた業績を残した者に与えられる紫綬褒章を受章します。

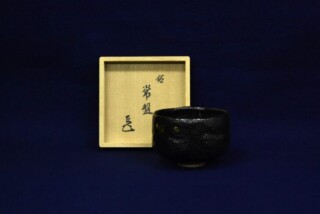

その後2018年に長男・猶有斎に家督を譲り、自身は隠居します。昭和から平成にかけて表千家を発展させた方として、広く名が知られております。美術品だと、茶道具の書付などで見かける場面が多いかもしれません。

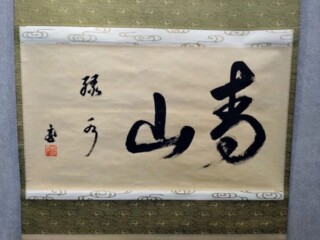

鵬雲斎(汎叟宗室)は、茶道三千家の一つ・裏千家家元の十五代目です。

父・裏千家十四代家元の碩叟宗室(淡々斎)の長男として生まれ、十五代目家元を襲名し活躍したのち、現在は自身の長男・玄黙宗室(坐忘斎)に家元を継承しています。

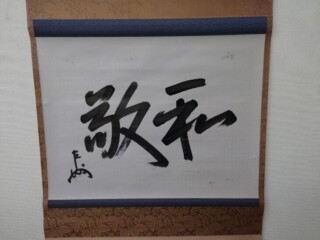

第二次世界大戦時に海軍少尉だった彼は、特別攻撃隊に志願するも、出撃を前に終戦を迎えました。戦争の経験を通じて、茶道の精神である「和敬清寂」、もとい茶道という文化が平和につながる道であると心得た鵬雲斎は、国内外での茶道の普及活動を始めました。

1951年、ハワイに初の裏千家海外支部が発会したのを皮切りに、現在ではアジア、ヨーロッパ、北米など広く裏千家のネットワークが形成されております。鵬雲斎の唱えた「一盌からピースフルネスを」という標語のもと、世界中に茶道の精神が発信されているのです。

鵬雲斎の作る多彩な茶道具は伝統的でありながら華やかで、茶道の意匠と万人に通じる美が体現された、まさしく世界に浸透するものだと言えるでしょう。

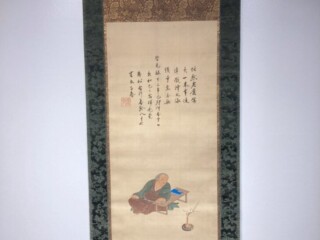

藤村庸軒は、千利休の孫にあたる千宗旦の直弟子であり、山田宗徧、鈴木普斎、久須見疎安らとともに「宗旦四天王」と呼ばれる茶匠です。表千家の流れをくむ庸軒流の開祖であり、漢詩にも精通した文化人でもあります。

庸軒は表千家久田流の初代・久田宗栄の次男として生まれ、呉服屋の藤村家の養子になったとされています。卓越した美的センスから儒学、漢学、和学に精通する広い教養を持ち、茶道だけでなく、漢詩・和歌・作庭・花道・茶具の製作に才能を発揮した人物です。庸軒には多くの師がおり、茶の湯は薮内紀智・小堀政一・金森重近・千宗旦の下で学んでいます。儒学は三宅亡洋を師としています。

庸軒の最大の功績はやはり、庸軒流の開祖となったことです。庸軒流は後にいくつかの派閥に別れはしましたが、現在においても継承され続けております。

門人には優れた茶人が多く、実の息子である藤村正員や、近藤柳可、比喜多宗積といった茶人たちが現代まで庸軒流を継いできました。

茶具の作成においても名を残しており、庸軒の作成した茶具は高い評価がされています。

茶道の話になると歴史の教科書にも出てくる千利休はみなさんご存じかと思います。その利休を祖とする千家流茶道の本家(表千家)の十三代目を受け継いだのが即中斎です。

利休が作り出した茶道は400年という長い歴史の中で根幹は変わらずとも時代にあわせ多様に変化していきました。その中で即中斎は表千家を「社団法人 表千家同門会」として組織化し、海外に日本の茶道を広める支部を設置するなど、今世のグローバル化の波に合わせ茶道を世界に認知されるきっかけを作りました。

即中斎が作った表千家同門会の役割は、伝統の継承と茶道の普及が主な目的です。

なので表千家同門会の人たちが茶道具を制作しているかというとそうではなく、茶道の普及に力を入れている団体という捉え方がいいかもしれません(書物などの作品を残している方は多くいらっしゃいます)。

即中斎の本人作というのは数が少なく、実際は即中斎がお墨付きをした作品を見かける機会が多くなります。

即中斎に限らず、茶道の家元のお墨付きをもらった作品は価値の高いものとして評価されます。

家元お墨付きの作品には花押という書判が入っており、この花押というのは、家元それぞれが複数持っております。花押が入っている作品は、その家元が認めた作品という証明付きのものとなります。

黒田正玄は、江戸時代初期から現在まで、千家十職の一つとして活躍を続ける竹細工師の一族です。現在は十四代目が制作を行っています。

武士であった初代が始めた竹細工は、有名茶人・小堀遠州に気に入られたことで、茶道界とのパイプを得ました。遠州に推薦され幕府御用達の柄杓師となった他、多くの茶人たちと関係を築いていき、ついには三千家の御用となるまでに成長します。幕府体制崩壊後は茶道の勢いも衰えますが、当時の当主・十代正玄により存続しました。

花入や蓋置、菓子盆、水指、棗といった茶道に欠かせない多くの道具を作っている他、多くの茶杓を納めており、茶杓下削りの作者として茶道界においては広く知られています。