大國 寿郎は、明治時代に生まれた鋳物師であり、龍文堂の名工です。

1856年に大國 柏斎の長男として生まれ、父親に師事しました。

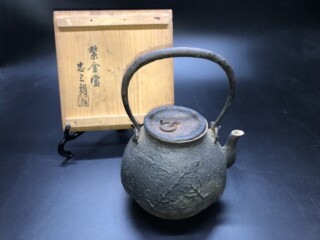

大國家は大阪で代々続く鋳物師の家系で、江戸時代には大砲を鋳造し、のちに茶釜の製造を始めたとされています。明治時代に柏斎の代になると、鉄瓶も手掛けるようになりました。1925年のパリ装飾美術博覧会では一等を受賞し、当代随一の釜師として「京の大西、浪速の大国」と称されました。

寿郎は、鉄瓶に煎茶の趣向を取り入れた作風が特徴的で、特に花鳥風月や漢詩をあしらった作品は高く評価されています。

明治から昭和にかけて営業されていたと考えられる鉄瓶メーカー「光玉堂」は、京都を中心に品物を販売していました。

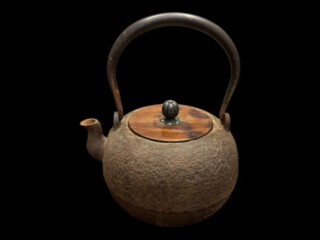

佐藤提という名人がおり、龍文堂や亀文堂に並ぶほどの丁寧な作りこみが特徴です。佐藤提の作品について、その特徴として挙げられるのが岩肌、そして丸形です。余分なものは一切無く、真摯に鉄と向き合い作品を作り続けた職人の姿が垣間見えます。

また一般的なものとは違った、獣口の物や象嵌入りも見つかっており、その造りは素晴らしいの一言に尽きます。特に銀象嵌や金象嵌の作品は数が少なく、見つかれば大変希少な品と言えるでしょう。

加藤家は、名古屋城下の鋳物師の職人町である旧鍋屋町に四百年以上にわたり居を構え、江戸中期以降は尾張藩お抱えの釜師として名を馳せた名門です。

初代は尾張国東春日井郡守山村の出身で、鋳物師として藩主に招かれ清洲へ移住。その後、慶長16年(1611年)の名古屋城築城に伴い、名古屋市東区鍋屋町(現在の泉二丁目)に移りました。

五代目忠三郎の代から「御釜師」の称号を受け、代々尾張徳川家に仕えました。苗字帯刀や上下着用も許され、以降、世襲で加藤忠三郎を名乗り、現在の十三代に至ります。

代々受け継がれてきた伝統の意匠を感じさせる鉄釜や鉄瓶といった道具は、茶人をはじめ現在でも多くの人々に愛されております。

雲色堂(うんしきどう)は日本・京都に伝わる伝統的な堂号つまり工房名で、とりわけ京都系鉄瓶の中でも名門とされる存在です。

江戸時代に京都で創設された雲色堂は、釜師の名門として知られ、初代は和田信濃大掾 藤原國次(ふじわらくにつぐ)という名高い釜師で、「天下第一釜師」と称されました。

初代以降も堂主は高い技術を受け継ぎ、茶釜や釣鐘の鋳造で寺院に名作を残すなど、工芸史にその名を刻んでいます。

京象嵌(きょうぞうがん)や銀打ち(銀覆)など、金属を組み合わせた精緻な装飾を鉄瓶に施す技法でも高く評価されており、明治期に一度途絶えてしまった京象嵌鉄瓶技術を、現代に復興させた工房としても注目されています。

小泉仁左衛門は、1659年から続く南部鉄器製作の伝統を受け継ぐ襲名制の作家名です。

初代仁左衛門は、当時の盛岡市(現在の岩手県盛岡市)を治めていた南部藩主・重直公に召し抱えられ、城下町で南部茶の湯釜を製作したことから、その歴史が始まりました。

特に三代目仁左衛門は、扱いやすい持ち手付きの釜を考案し、これが現在の南部鉄瓶の原型となったと言われています。

そして2023年8月、十代目の引退を機に十一代目がその伝統を継承し、新たな活動を開始しました。

小泉仁左衛門の作品は、岩手県二戸市で生産される耐久性に優れた浄法寺漆を使用するほか、型土や木炭など、盛岡市近郊で採れる素材を用いて製作されています。

さらに、地金には江戸時代に流通していた古銭「寛永通宝」を原料とする砂鉄を使用。この砂鉄は独自の方法で不純物を取り除かれ、錆びにくいという特性を生かして製品化されています。

そのデザインにも特徴があり、球体や平らに近い楕円形のフォルム、さらには凝った意匠の持ち手が施された作品は、実用性と美観の両面から高い評価を受けています。こうした特徴が、時代を超えて人々に愛され続ける理由の一つとなっています。

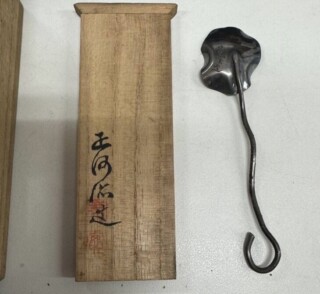

中川義實は明治時代頃に活動した岡山県出身の金工師です。

義實について残された資料は少なく、明治時代頃までの金工師をまとめた『古今金工一覧』と父・正阿弥勝義の手紙の宛先と内容からその活躍を知る事が出来ます。

『古今金工一覧』によると「夏雄門中川氏十四代目ナリ東京後ニ京師住」とあります。ここから加納夏雄に師事した中川家の14代目である事が見受けれます。加納夏雄は京都の名工として知られ、中川家は父・正阿弥勝義の生家で岡山の金工師の名門として知られます。また、勝義との手紙から東京や京都・大阪にいたことは間違いありません。手紙の内容から神戸に光村家という顧客を抱えており、刀装具を依頼されていたことが分かります。

義實の作品は刀装具のほかに鉄瓶や香炉から仏像まで広く残されています。そのいずれも美麗であり、細緻に富んだ仕上がりとなっております。

残念ながら世にあまり認知されておらずインターネットでは海外向けの販売サイトのみヒットし日本語のサイトが全く出ない人物となっております。少しでも中川義實が世に広まり、緑和堂にお持ちいただけることを心よりお待ちしております。