陶磁器は、私たちの暮らしに欠かせない器としてだけでなく、芸術性や歴史的価値を持つ工芸品としても発展してきました。日本各地の窯元で生まれる個性豊かな焼き物から、中国やヨーロッパの伝統的な磁器まで、その種類は実に多彩です。本記事では、陶磁器の種類をはじめ、日本・中国・西洋における代表的な陶磁器の特徴や歴史を詳しく解説します。さらに「日本三大焼き物」や「六古窯」といった重要な窯の紹介、そして用途に合わせた選び方やお手入れ方法まで、陶磁器を楽しむための知識をまとめました。毎日の食卓やインテリアに取り入れる際の参考にしてください。

陶磁器とは何か

「陶磁器」とは、土や陶石を原料に高温で焼き上げた器全般を指す言葉です。大きく分けて「陶器」と「磁器」があります。どちらも同じ「やきもの」ですが、原料や焼成温度、仕上がりの質感が異なり、用途や魅力にも違いがあります。

主要な陶磁器の種類

陶磁器は世界各地で発展し、それぞれの土地の風土や文化を反映した多彩な焼き物が生まれました。日本では産地ごとの個性豊かな伝統工芸が今も受け継がれており、中国などのアジア諸国から大きな影響を受けています。西洋では宮廷文化や美術工芸とともに独自の発展を遂げました。ここでは、日本・中国・西洋における代表的な陶磁器の種類を紹介します。

日本の陶磁器

日本の陶磁器は、地域ごとに異なる土や技法を活かし、独自の焼き物文化を築いてきました。中世から続く「六古窯」をはじめ、食器として実用性を重視したものから、鮮やかな絵付けを施した美術工芸品まで幅広い種類があります。茶の湯や武家文化との関わりも深く、現在も暮らしに根づいています。

「日本三大焼き物」とは?

日本には全国各地に多彩な焼き物がありますが、その中でも歴史や生産規模、文化的影響が大きいものとして「日本三大焼き物」があります。一般に有田焼(佐賀県)、瀬戸焼(愛知県)、美濃焼(岐阜県)を指す呼称で、いずれも日本陶磁器の代表格として、国内外で高く評価されています。

「日本六古窯」とは?

「日本六古窯(にほんろっこよう)」とは、昭和31年(1956年)に陶磁学者・小山富士夫によって提唱された概念で、中世から現在まで連綿と生産が続く六つの古窯を指します。六古窯に含まれるのは、常滑焼(愛知県)、瀬戸焼(愛知県)、信楽焼(滋賀県)、越前焼(福井県)、丹波焼(兵庫県)、備前焼(岡山県)の6産地です。

中国の陶磁器

中国は世界最古の陶磁器の生産地で、その技術と美意識は日本を含むアジア各国、さらにはヨーロッパにも大きな影響を与えてきました。特に有名なのが景徳鎮で、宋代以降「白磁の聖地」として発展し、透き通るように白く硬質な磁器は「チャイナ」として世界に知られるようになりました。

- 青磁: 唐から宋にかけて隆盛した、翡翠のような淡い青緑色の陶磁器。龍泉窯の青磁が特に有名です。

- 白磁: 高度に精製した陶石を用いて焼かれる純白の磁器。清廉さや気品が重んじられ、宮廷でも愛用されました。

- 青花(染付): コバルト顔料を用いて白磁に青の文様を描いた磁器。元から明代にかけて発展し、日本やイスラム圏に輸出されました。

- 五彩・粉彩: 鮮やかな多色絵付けを施した磁器で、明・清の宮廷文化を象徴します。

これらの中国陶磁器は、室町時代以降の日本の茶の湯文化や江戸時代の磁器生産に大きな影響を与えました。有田焼や九谷焼などの発展も、中国から伝わった技術と美意識の継承が背景にあります。

西洋の陶磁器(マイセン・ウェッジウッドほか)

ドイツのマイセンはヨーロッパで初めて本格的な硬質磁器を生み出したことで知られます。イギリスのウェッジウッドは、ストーンウェアやジャスパーウェアといった独自の技法を確立し、近代陶磁器産業をリードしました。フランスのセーヴルは、美しい色彩と精緻な絵付けが特徴的で、芸術品としても高い評価を受けています。

日本の陶磁器の特徴:産地による違い

日本の陶磁器は、地域ごとに異なる土や釉薬、歴史的背景をもとに多彩な表情を見せます。実用的な日常食器から茶の湯文化に根差した芸術的な器まで、それぞれに個性があり、今なお多くの人々に愛されています。ここでは代表的な産地ごとの焼き物について、その魅力を紹介します。

益子焼

栃木県益子町を中心に発展した焼き物で、江戸末期に始まりました。厚手で素朴な風合いを持ち、日常使いの器として親しまれています。釉薬の種類が豊富で、灰釉・柿釉・飴釉などによる落ち着いた色合いが特徴です。柳宗悦らによる「民藝運動」によって全国的に知られるようになりました。

九谷焼

石川県で生産される華やかな色彩と大胆かつ優美な絵付けが特徴の焼き物です。赤・黄・緑・紫・紺青の「九谷五彩」や緑・黄・紫・紺青の4~5色を用いた「青手」、色絵の上に金彩を重ねた「彩色金襴手」など様々な画風があり、力強いデザインと鮮やかな彩色によって、国内外で高い評価を得ています。

美濃焼

岐阜県東濃地方を中心に生産される陶磁器で、日本国内シェアの大部分を占めています。志野・織部・黄瀬戸など多様なスタイルがあり、茶の湯文化を通じて発展しました。現在では食器生産の一大拠点として知られています。

瀬戸焼

愛知県瀬戸市を中心に生産される、日本を代表する陶磁器の一つです。「瀬戸物」という言葉は瀬戸焼に由来します。釉薬の研究が進んでおり、実用的な食器から美術的な作品まで幅広く生産されています。

常滑焼

愛知県常滑市を中心とする古い窯のひとつで、六古窯にも数えられます。鉄分を多く含んだ赤茶色の土を用いた急須が特に有名です。焼き締めによる堅牢さと渋い色合いが特徴で、茶器や甕などの実用品に適しています。

信楽焼

滋賀県甲賀市信楽町で作られる、日本六古窯のひとつ。粗めの土と焼き締めによる温かみのある風合いが特徴です。狸の置物が特に有名で、花器や茶器、食器としても幅広く親しまれています。

丹波焼

兵庫県丹波篠山市で生産される六古窯のひとつ。素朴な色合いと実用性が特徴で、登り窯を使った伝統的な技法が受け継がれています。食器や壺、甕など、日常生活に根差した器が中心です。

備前焼

岡山県備前市を中心に作られる、日本を代表する焼き締め陶器。釉薬を使わず高温で焼き締めるため、独特の土味と力強い質感を持ちます。茶器や花器として人気が高く、使い込むほどに味わいが深まります。

清水焼

京都市東山地区を中心に作られる陶磁器で、京焼とも呼ばれます。繊細な絵付けと華やかな色彩が特徴で、茶道具や高級食器として発展しました。多様な技法が融合しており、芸術性の高い作品が多く見られます。

萬古焼

三重県四日市市で作られる陶磁器。耐熱性に優れており、土鍋の生産で特に有名です。日常使いの器から急須まで幅広い製品があり、実用性と耐久性に富んでいます。

萩焼

山口県萩市で作られる陶器。やわらかな土味と「萩の七化け」と呼ばれる使い込むほどの色合いの変化が特徴です。茶人に愛された焼き物として知られ、茶道具として特に高い評価を得ています。

小石原焼

福岡県東峰村で生産される陶器。刷毛目や飛び鉋(とびかんな)といった装飾技法が特徴で、素朴ながらも力強いデザインが魅力です。1975年には伝統的工芸品に指定されました。

有田焼・伊万里焼

佐賀県有田町を中心に作られる磁器で、日本を代表する焼き物のひとつです。白磁に鮮やかな染付や色絵が施され、17世紀以降はヨーロッパへも輸出されました。「伊万里焼」と呼ばれるのは、伊万里港から積み出されたことに由来します。江戸時代前期には『伊万里焼』と呼ばれていましたが、後期からは『有田焼』の名称が一般化しました。

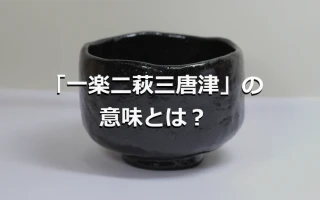

唐津焼

佐賀県唐津市周辺で作られる陶器。素朴で温かみのある風合いが特徴です。茶人たちが好んだ茶碗を表す格言として「一楽二萩三唐津」と称されたほど茶道具として人気を集めました。日常の器としても広く使われています。

波佐見焼

長崎県波佐見町で生産される磁器。江戸時代には庶民の生活に広く浸透し、染付けの日用食器として親しまれました。現在でもモダンなデザインの食器が数多く作られ、若い世代にも人気です。

やちむん(沖縄)

沖縄で生産される陶器の総称で、方言で「焼き物」を意味します。力強い筆致の絵付けや鮮やかな釉薬が特徴で、南国らしい明るさを感じさせます。食器や壺など、日常生活に根差した器として発展してきました。

著名な陶芸家と作品

陶磁器の魅力を語るうえで欠かせないのが、優れた作家たちの存在です。特に近代以降は、人間国宝(重要無形文化財保持者)をはじめとする名匠たちが日本のやきもの文化を世界に広めました。ここでは代表的な作家を紹介します。

藤原啓(ふじわら けい)

備前焼の人間国宝。釉薬を使わない焼き締め陶器の魅力を広め、備前焼の芸術的価値を確立しました。

荒川豊蔵(あらかわ とよぞう)

志野・瀬戸黒の技術保持者として人間国宝に認定。伝統的技法を忠実に再現しつつ、新しい美を追求しました。

金重陶陽(かねしげ とうよう)

備前焼を代表する陶芸家で、人間国宝にも認定。古備前の力強さを現代に伝えました。

井上萬二(いのうえ まんじ)

有田焼の白磁の人間国宝。華やかな絵付けが主流の有田にあって、端正な白磁表現を追求してきました。

徳田八十吉(とくだ やそきち)

九谷焼の名工。「彩釉磁器」で知られ、鮮やかな色彩と流麗なグラデーションで独自の美を築きました。

このほか、現代にも多くの作家が伝統を受け継ぎながら独自の作風を展開しています。作家名を知ることで、陶磁器を骨董品や芸術作品として鑑賞する楽しみも広がります。

陶磁器の選び方

陶磁器は種類や産地によって特徴が大きく異なるため、使う目的に合わせて選ぶことが大切です。ここでは、用途別の選び方と日常で役立つ手入れのポイントをご紹介します。

用途別の選び方(食器・インテリア・贈答品)

- 食器: 耐久性や軽さ、電子レンジ・食洗機対応かどうかを確認しましょう。普段使いには磁器がおすすめですが、温かみを楽しみたいなら陶器も魅力的です。

- インテリア: 花器や置物などは、色合いや質感を重視しましょう。備前焼や信楽焼のように素朴で力強いもの、九谷焼や清水焼のように華やかな絵付けがあるものなど、雰囲気に合わせて選べます。

- 贈答品: 高級感やブランド価値がポイントです。有田焼や九谷焼など伝統的な産地の器は、特別な贈り物として喜ばれます。

手入れ方法

陶磁器を長く愛用するには、正しいお手入れが欠かせません。素材ごとに注意点が異なるので覚えておきましょう。

- 陶器: 吸水性があるため、使い始めは「目止め」と呼ばれる処理(米のとぎ汁や水に浸す)をすると汚れやシミを防げます。

- 磁器: 吸水性がなく扱いやすいですが、薄手のものは衝撃に弱いため丁寧に扱いましょう。

- 共通: 洗浄には中性洗剤を使い、急激な温度変化を避けることが大切です。熱い器をすぐに冷水で洗うのは避けましょう。

まとめ

陶磁器は大きく「陶器」「磁器」に分けられ、それぞれに特徴と魅力があります。日本各地には歴史ある窯元が点在し、「日本三大焼き物」や「六古窯」をはじめとする多彩な焼き物が今も受け継がれています。また、実用品としてだけでなく、骨董品や美術品としても価値を持ち、時代や文化を映し出す存在でもあります。

日常の食器やインテリア、贈り物として陶磁器を選ぶ際には、用途やデザインだけでなく、産地や技法の背景に目を向けると、より深く楽しむことができます。正しい手入れを行うことで長く愛用でき、暮らしに豊かさと彩りを与えてくれるでしょう。

日本や世界の陶磁器に触れることは、単なる器を選ぶ以上の体験です。歴史や文化を感じながら、自分に合った一品を見つけてみてください。