茶道や焼き物の世界で、しばしば耳にする言葉に「一楽二萩三唐津(いちらく にはぎ さんからつ)」があります。これは、江戸時代中期以降、茶人の間で言われるようになった、和物(国産)茶碗の格付けを表す言葉です。

とはいえ、聞いたことはあっても「具体的にどんな茶碗なの?」「なぜその三つが選ばれたの?」と疑問に思う方も多いでしょう。実はこの言葉には、単なるランキング以上に、茶人たちの美意識や、日本の陶磁器文化の奥深い魅力が込められているのです。

今回は、「一楽二萩三唐津」の背景や、それぞれの焼き物が持つ個性、そして茶人が愛した理由を、歴史的なエピソードを交えながらご紹介していきます。

目次

一楽 ― 千利休の理想を映した「侘び」の器

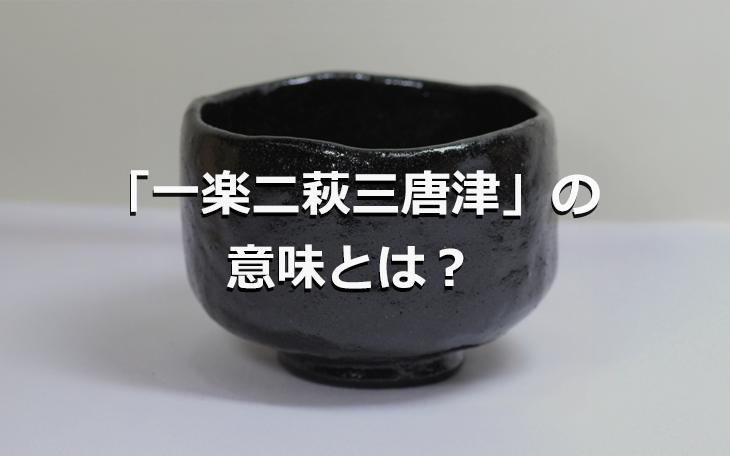

「一楽」とは、楽焼(らくやき)のことです。安土桃山時代、茶の湯の大成者・千利休(せんのりきゅう)が、自らの「侘び茶」の思想を具現化するために作らせた、特別な焼き物です。

侘び茶の思想から生まれた器

その始まりは、千利休が瓦職人であった初代・長次郎(ちょうじろう)に見出した才能でした。利休は、作為的でない、質素でありながら心に深く響く美を求め、長次郎に茶碗の制作を依頼します。こうして、茶人の思想と職人の技が一体となり、楽焼は生まれました。

手捏ねと二種の楽焼

最大の特徴は、轆轤(ろくろ)を使わず、手と篦(へら)だけで形を整える「手捏ね(てづくね)」という技法にあります。指や掌の跡がそのまま残る歪みのある姿は、均整の取れた他の陶磁器にはない、人間的な温かみと作為のない美しさを感じさせます。

楽焼には大きく分けて黒楽(くろらく)と赤楽(あからく)があります。

黒楽:漆黒の釉薬で覆われ、抹茶の鮮やかな緑を際立たせます。その静寂なたたずまいは、見る者の心を内省へと誘います。

赤楽:土の赤みを生かした柔らかな風合いで、どこか穏やかで温かい印象を与えます。

楽焼の機能美

利休は「茶碗は手に馴染み、茶が美しく映え、そして心を落ち着ける存在であるべき」と考えていました。楽焼は、急熱急冷という独特の焼成工程で作られるため、熱伝導が低く、熱い茶を入れても手に持ちやすいという機能性も備えています。まさに利休の思想が凝縮された器なのです。

秀吉を感嘆させた質素の美

エピソードとして、利休が豊臣秀吉に黒楽茶碗を献上した際、秀吉はその質素な美しさに深く感銘を受けたと伝わります。当時の豪華絢爛な美意識とは一線を画し、あえて飾り気を排した姿が「侘び」の心を象徴していたのです。こうした背景から、楽焼は和物茶碗の中で「第一」とされ、「一楽」という言葉が生まれました。

二萩 ― 時の移ろいとともに「育つ」器

「二萩」とは、現在の山口県萩市周辺で焼かれる萩焼(はぎやき)のこと。柔らかで気品のある風合いを持つ焼き物です。

朝鮮陶工から伝わる技術

その起こりは、関ヶ原の戦い後、萩に入封した毛利輝元(もうりてるもと)が、朝鮮半島から陶工の李勺光(りしゃくこう)・李敬(りけい)兄弟を招いたことでした。彼らがもたらした李氏朝鮮の陶磁技術を源流として、萩焼は誕生したのです。

萩焼の特徴は、大道土(だいどうつち)などの目の粗い土から生まれる、柔らかさと落ち着いた色合いにあります。焼き上がると、淡い枇杷(びわ)色や乳白色を帯び、見る者に優しさと静けさを感じさせます。

「萩の七化け」― 育てる楽しみ

萩焼を語る上で欠かせないのが「萩の七化け(はぎのななばけ)」です。萩焼は土の性質上、吸水性が高く、表面の釉薬に入った細かいヒビ(貫入・かんにゅう)から茶渋などが少しずつ染み込み、色合いや模様が変化していきます。最初は純朴な表情だった茶碗が、歳月を経るごとに深みを増し、持ち主だけの唯一無二の「景色」へと育っていくのです。

小堀遠州に愛された器

江戸時代には、茶人・小堀遠州(こぼりえんしゅう)が萩焼をこよなく愛し、「遠州七窯(えんしゅうなながま)」のひとつに数えたことでも知られます。彼は「茶碗は日々の使用の中で変化し、味わいを深めていくべきもの」と考え、萩焼を重宝しました。

楽焼が完成した瞬間に「侘び」の理想を示すのに対し、萩焼は時間をかけて持ち主と共に「育つ」器です。その変化を楽しむ心こそ、茶人たちが「二位」と評した理由でした。

三唐津 ― 素朴さの中に宿る「用の美」

「三唐津」とは、唐津焼(からつやき)のことです。現在の佐賀県唐津市や長崎県北部を中心に発展し、「土もの」らしい素朴で力強い味わいが特徴です。

大陸の風を感じる力強い土味

唐津焼もまた朝鮮の陶磁技術を受け継ぎながら、日本の土と釉薬で独自の発展を遂げました。桃山時代から江戸時代初期にかけて、茶人たちから絶大な支持を受け、西日本では「やきもの」といえば唐津焼を指すほどに日常に浸透しました。「用の美」としての側面が強いのも大きな特徴です。

多彩な景色を生む技法

唐津焼は技法が多彩で、様々な表情を見せます。

絵唐津(えがらつ):鉄絵具で草花や鳥などが伸びやかに描かれ、自由で大らかな魅力があります。

斑唐津(まだらがらつ):藁灰(わらばい)釉が焼成中に溶けて乳白色の斑模様を生み出し、偶然の美を楽しめます。

朝鮮唐津(ちょうせんからつ):黒い鉄釉と白い藁灰釉を掛け分けた、ダイナミックな対比が特徴です。

「一井戸」との比較と織部好み

唐津焼には、別の言い回しとして「一井戸、二楽、三唐津(いちいど、にらく、さんからつ)」という表現も存在します。これは朝鮮半島から渡来した「井戸茶碗」を最高位とする価値観で、当時いかに舶来品が珍重されたかを示しています。しかし、唐津焼はその井戸茶碗に次ぐものとされ、茶人たちは「和の井戸茶碗」として高く評価しました。

千利休の後継者である古田織部(ふるたおりべ)も、唐津焼を愛した茶人の一人です。彼は「織部好み」と呼ばれる、意図的に歪ませた形(へうげもの)や大胆な文様を好みましたが、唐津焼の自由で力強い作風は、織部の革新的な美学にも通じるものでした。

萩焼が「静」の魅力なら、唐津焼は「動」の魅力。荒々しくも伸びやかな、土そのものの生命力を映し出す器として、茶人たちの心を強く掴んだのです。

三者の比較と茶の湯文化における位置づけ

「一楽二萩三唐津」は、三種類の茶碗を順位づけする言葉として知られています。しかし大切なのは、それぞれの器が茶の湯の世界で異なる役割を担ってきたという点です。

楽焼の位置づけ:

楽焼は千利休の思想を色濃く映し出した「侘びの象徴」です。黒や赤の深い色合いは、茶そのものを際立たせ、余計な装飾を排したシンプルさは「茶の湯の本質」を体現します。茶会の中でも、主客が心を静める場面や格式を重んじる場で用いられることが多く、茶道具の中でも中核的な位置を占めています。

萩焼の位置づけ:

一方の萩焼は「時の移ろいを映す器」と呼ばれます。白や淡い色調の器肌は、使うごとに茶渋が染み込み、年月とともに変化していきます。この「萩の七化け」は、器を通して季節や時間の流れを楽しむ日本独自の感覚を示しています。茶会では、親しみやすく柔らかい雰囲気を演出する茶碗として選ばれ、客人にくつろぎを与える役割を果たします。

唐津焼の位置づけ:

唐津焼は「土の力強さ」をそのまま映す存在です。鉄絵の奔放な筆致や、灰釉の偶然の景色は、自然のままの美を大切にする茶の湯の精神と響き合います。唐津焼は特に「侘び寂び(わびさび)」の中に潜む躍動感を表現し、茶会に変化や自由さをもたらす茶碗として重宝されました。

この三者は、それぞれ異なる美意識を茶の湯文化に持ち込みました。楽焼は「完成された侘び」、萩焼は「変化を受け入れる心」、唐津焼は「自然と土の力」。茶道具としての役割を整理すると、楽焼が中心軸を示し、萩焼が時の流れを受け止め、唐津焼がその場に活気と彩りを加えてきたといえるでしょう。まさに三者の個性が揃うことで、茶の湯の世界はより豊かに広がったのです。

「一楽二萩三唐津」が現代に伝えるもの

では、この言葉は現代においてどのような意味を持つのでしょうか。

「一楽二萩三唐津」が示す美意識は、現代にも受け継がれています。

茶道の世界では、今なおこれらの茶碗は手本とされ、稽古や茶会で大切に使われています。また、美術館や陶芸展では名品に触れる機会も多く、茶道に馴染みのない人々にもその魅力は広く伝わっています。現代の陶芸作家たちも、この三つの焼き物からインスピレーションを受け、伝統の技法に新たな解釈を加えた作品を生み出し続けています。

さらに、これらの器は私たちの暮らしを豊かにする「用の美」としても愛されています。萩焼の柔らかな色合いは食卓やインテリアに溶け込み、唐津焼の力強い器は料理を生き生きと見せます。楽焼の静謐な茶碗は、一つ飾るだけでも空間に凛とした空気感をもたらします。

まとめ ― 三つの茶碗に宿る美意識

「一楽二萩三唐津」という言葉は、単なる茶碗のランキングではありません。それは、三つの焼き物それぞれが持つ異なる個性を尊重し、日本の美意識の多様性を示した、先人たちのメッセージなのです。

一楽:千利休の思想から生まれた、侘びを体現する「静寂の器」。

二萩:時間とともに景色を変え、持ち主と育つ「変化の器」。

三唐津:土の力強さと素朴な温かみを持つ「生命力の器」。

豪華絢爛さではなく、質実なものの中にこそ真の美を見出す心。時の流れを受け入れ、変化を楽しむ心。自然への畏敬と、土そのものの力を愛でる心。これら三つの茶碗は、日本文化の核心にある美意識を、今も静かに私たちに語りかけています。

次に誰かとお茶を飲む機会があれば、ぜひ「一楽二萩三唐津」の物語を思い出してみてください。一杯のお茶が、より深く、味わい豊かなものになるはずです。