中国陶磁器と聞くと、多くの人が「骨董品らしい雰囲気はあるけれど、実際のところ何がどう違うのかよくわからない」と感じるのではないでしょうか。身近に祖父母や親の代から伝わる花瓶や皿があっても、それが本当に古い時代のものなのか、価値があるのかどうかは判断が難しいものです。

中国は数千年にわたり陶磁器を作り続けてきた国であり、王朝の交代や社会の変化に合わせて、多様な器が生み出されてきました。時代ごとに代表的な窯や技法があり、青みを帯びた青磁や鮮やかな彩色をほどこした五彩、精緻な模様を描いた青花など、その種類は非常に豊富です。こうした歴史の流れを知っておくと、手元にある陶磁器の姿を見たときにも「これはどの時代の特徴に近いのだろう」と考える手がかりになります。

本記事では、中国陶磁器の歴史を王朝ごとに整理しながら代表的な窯や作風を紹介し、さらに種類の一覧をやさしくまとめます。

歴史をたどり、種類を知ることで、中国陶磁器をより身近に感じていただければ幸いです。

中国陶磁器の歴史をたどる

先史〜漢(彩陶・黒陶・緑釉陶)

中国における陶器作りの始まりは、新石器時代までさかのぼります。この時期には、赤や黒の顔料で幾何学模様や動物文を描いた「彩陶(さいとう)」、研磨して黒く光らせた「黒陶」などが各地で作られました。用途は日常の器であると同時に、祭祀や葬送のための儀式用としても用いられていたと考えられています。

やがて技術が進むと、釉薬(ゆうやく)をかけて焼き上げる試みが始まりました。漢代(紀元前〜西暦220年)には鉛を主成分とした緑色の釉をかけた「緑釉陶」が盛んに作られ、壺や俑(よう/副葬人形)が副葬品として多く納められました。いずれも陶器ですが、釉薬の使用や量産の技術は、後の磁器へとつながる重要な段階でした。

六朝〜隋唐(越窯青磁と唐三彩)

魏晋南北朝時代から隋・唐にかけては、中国陶磁器の大きな転換期です。この頃、浙江省で「越窯(えつよう)」が発展し、淡い青緑色の釉を持つ青磁が作られるようになりました。越窯青磁は透明感のある釉薬と端正な形が特徴で、のちに龍泉窯や宋代の名窯に受け継がれていきます。

唐代(618~907年)に入ると、国際交易が盛んになり、陶磁器の表現も一層多様化しました。代表的なのが「唐三彩」です。白い胎土に緑・褐・黄や、緑・白・黄を基調とした多彩な鉛釉を流し掛けして焼き上げる技法で、駿馬や駱駝、人物像をかたどった副葬品がよく知られています。鮮やかな色彩と大胆な文様はシルクロードを通じた異国文化の影響を反映しています。

また、湖南省の長沙窯では、鉄釉や銅緑釉を用いて自由な文様を描いた器が生産され、東南アジアや中東にまで輸出されました。唐の陶磁器は、中国国内だけでなく国際市場でも高く評価され、のちの陶磁器産業の発展に大きな礎を築いたといえるでしょう。

宋代 名窯の時代(五大名窯)

宋代(960~1279年)は、中国陶磁器の歴史において「美の極み」と称される時代です。この頃には「五大名窯(ごだいめいよう)」と呼ばれる汝(じょ)・官(かん)・哥(か)・定(てい)・鈞(きん)が登場し、それぞれ独自の美学を確立しました。

- 汝窯:淡く青みを帯びた釉色で知られ、薄いガラスのような澄んだ質感が特徴。現存数が非常に少なく、歴史的にも高い評価を受けています。

- 官窯:宮廷専用の窯で、灰青色の釉に貫入(かんにゅう/細かなひび模様)が入った落ち着いた雰囲気。

- 哥窯:灰青色や淡黄緑色の釉に網目状の貫入があり、重厚な美しさを持つ。哥窯は実在するか現在も議論されており、伝説の窯とされている。

- 定窯:白磁の名窯で、精緻な彫刻文様や型押しの装飾が施される。

- 鈞窯:赤紫や青が溶け合った独特の発色を持ち、釉薬の偶然性が美とされた。

五大名窯以外にも、龍泉窯の青磁は量産と高い品質で知られ、後世の代表格となります。また、耀州窯の刻花青磁や、磁州窯の白化粧に黒で絵付けした器なども発展しました。宋代の陶磁器は「形の端正さ」「釉色の美」「装飾の洗練」という点で評価され、骨董市場でも重要な指標とされています。

元代(景徳鎮と青花磁器)

元代(1271~1368年)は、景徳鎮(けいとくちん)が陶磁器の一大産地として確立した時代です。この地で生産された磁器は量産体制と品質の高さを兼ね備え、後の中国陶磁器の中心を担うことになります。

とりわけ注目されるのが青花磁器の登場です。白い磁胎にコバルト(回青)の顔料で文様を描き、その上から透明釉をかけて焼成する技法で、鮮やかな藍色の発色が特徴です。文様には牡丹や龍、鳳凰など吉祥を象徴する題材が好まれ、国際的にも大きな人気を集めました。

元代はまた、イスラム圏との交易を通じて新しい文様や器形が取り入れられたことも特徴で、中国陶磁器が世界市場に広がる第一歩となった時期といえます。

明代(官窯と華やかな装飾)

明代(1368~1644年)は、景徳鎮を中心に官窯制度が整備され、陶磁器の品質と統制が一層強化されました。

- 永楽・宣徳期:青花磁器の完成度が高まり、大きな壺や皿に緻密で力強い文様が描かれました。

- 成化期:淡雅で上品な色調の「斗彩(とさい)」が登場。下絵に藍で文様を描き、その上から色釉で彩色する技法で、繊細さと華やかさを併せ持ちます。

- 嘉靖・万暦期:五彩の表現が盛んになり、赤・緑・黄・藍・紫を用いた色鮮やかな磁器が数多く生まれました。

明代の陶磁器は、技法と装飾の多様化が進んだ時代であり、現在でも人気の高い作品が多く残されています。骨董品としても「時代を代表する文様」「官窯か民窯か」が重要な価値のポイントになります。

清代(多彩な技法の集大成)

清代(1644~1912年)は、中国陶磁器の技術と美が集大成を迎えた時期です。康熙(こうき)・雍正(ようせい)・乾隆(けんりゅう)の三代は特に「清朝陶磁の黄金期」と呼ばれます。

- 康熙期:力強い青花や「五彩」が発展しました。色彩は鮮やかで透明感があり、文様も大皿いっぱいに広がる大胆な構成が特徴です。

- 雍正期:上品で繊細な作風が好まれ、「粉彩」が登場しました。淡いピンクや緑を含む柔らかな色合いは、西洋のエナメル技術の影響も受けています。

- 乾隆期:技術の粋を極めた豪華な磁器が多数作られました。琺瑯彩(ほうろうさい)、単色釉(霽紅・霽藍・月白など)の完成度が高まり、宮廷文化を象徴する器が誕生します。

清代の陶磁器は、種類や技法が飛躍的に増え、意匠の幅広さも際立ちました。そのため、骨董品として市場に出る際は「どの皇帝の時代に作られたか」「どの技法が使われているか」が価値を左右する重要な要素となります。

近現代(民国〜現代)

清朝の滅亡後も、陶磁器の生産は途絶えることなく続きました。民国期(1912~1949年)には伝統的な技術を受け継ぎながらも、新しい意匠や絵付けが試みられました。景徳鎮は依然として中心地であり、国内外に多くの作品を供給しました。

現代に入ってからも景徳鎮は「陶磁器の都」として知られ、伝統を守りつつ現代的なデザインを取り入れた作品が生み出されています。さらに、中国国外の市場でもコレクション対象となり、世界的にその価値が認識されています。

中国陶磁器の種類

陶器

陶器は比較的低温で焼かれるため吸水性があり、素朴で温かみのある質感が特徴です。

- 彩陶:新石器時代に見られる赤や黒の顔料で模様を描いた器。実用品よりも儀式用としての性格が強い。

- 唐三彩:唐代に流行した緑・褐・黄や、緑・白・黄などの鉛釉を使った多彩な器。特に馬や駱駝の副葬品で有名。

- 紫砂壺:明代以降に宜興で発展した茶壺。鉄分を含む土を用い、渋い色合いと手触りが魅力。

炻器(せっき)

陶器と磁器の中間に位置し、硬く焼き締まっているが吸水性がわずかに残る器。

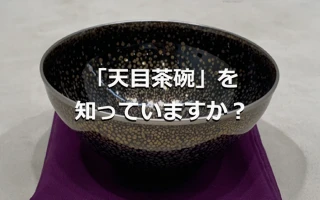

- 建盞(天目茶碗):宋代に福建省建陽で作られた黒釉の茶碗。鉄分を多く含む釉薬から、油滴や兎毫と呼ばれる独特の文様が現れる。

- 磁州窯系の器:白化粧を施し、黒や鉄絵で文様を描いた庶民的な炻器。力強い意匠が特徴。

磁器

磁器は高温で焼かれ、白く硬く、透光性を持つのが特徴です。中国陶磁器の代名詞ともいえます。

- 青磁:淡い青緑色の釉を持つ磁器。龍泉窯を中心に宋から元・明にかけて盛んに作られた。

- 白磁:純白の胎土に透明釉をかけた磁器。定窯や景徳鎮などが代表的。素地の白さと形の美しさが評価される。

- 青花(染付):白地にコバルトで文様を描いた磁器。唐末〜宋に試作例が見つかっており、元代以降に量産・発展。その後、明・清にかけて隆盛した。

- 釉裏紅:銅を顔料に用いて、白地に赤色の文様を描く技法。発色の難しさから希少とされる。

- 五彩:赤・緑・黄・藍・紫の色彩を用いた華やかな磁器。明代中期から清代にかけて発展。

- 斗彩:藍の下絵付けに上絵で彩色を重ねた技法。成化期の作品が名高い。

- 粉彩:淡い色調を特徴とし、清代雍正期に完成した。柔らかな雰囲気を持つ。

- 単色釉:釉薬の色そのものを楽しむ磁器。霽紅(赤)、霽藍(青)、月白(淡い青白)、甜白(純白)などが代表的。

鑑賞と見分けの基本ポイント

胎(たい)の質感と厚み

器の土台となる胎土は、時代や窯によって色合いやきめが異なります。宋代の名窯はきめ細かく緻密な胎が多い一方、庶民向けの器では粗い胎土も見られます。また、厚みの違いも重要な要素で、薄手で端正な器は高い技術を示します。

釉薬の色と表情

釉薬は陶磁器の美しさを大きく左右します。青磁のように透明感のある色合い、粉彩のような柔らかな色彩、単色釉の深みなど、種類ごとに特徴があります。また、釉のかかり具合によって釉溜まりや色の濃淡が出ることもあり、自然な変化は魅力として評価されます。

形と高台

器の形は実用性と美しさを兼ね備えるよう工夫されてきました。口縁の反り具合や胴の膨らみ、高台の仕上げなどは時代を見分ける手がかりとなります。特に高台の削り方や釉薬のかかり具合には窯ごとの個性が表れます。

文様の意味

文様は吉祥や繁栄を願うものが多く、龍や鳳凰、牡丹、蓮などは定番の題材です。時代によって流行の文様も異なり、例えば明代には大ぶりで力強い図柄が、清代には繊細で色彩豊かな絵付けが多く見られます。

焼成痕と制作の痕跡

器の裏面や高台には、支柱の跡や釉薬が溜まった部分が残ることがあります。これらの「焼成痕」は窯の仕組みや焼き方を物語る証拠です。

款識(かんしょく)

器の底に書かれた年号や銘文も注目すべき要素です。ただし、後世の模倣や写しも多いため、「銘があるから本物」とは限りません。むしろ款識の字体や配置が、その時代らしいかどうかを観察することが大切です。

たとえば、清代乾隆期の作品では「大清乾隆年製」という款識がよく見られます。これは同時に後世に最も多く模倣された款識のひとつでもあります。

乾隆期の正規の款識は、端正な楷書体で六文字が二列に整然と配置されるのが基本で、落ち着いた均整美を示します。一方、後世の模倣品では字形や配置に硬さや不自然さが見られることが多いため、器の質感や絵付けとあわせて総合的に観察することが重要です。

扱い方と保管の注意

光・湿度・温度差への配慮

陶磁器は比較的安定した素材ですが、急激な温度変化や強い直射日光は避けるほうが望ましいです。日光に長時間当てると釉薬の色が変化することがあり、また乾燥や湿気の極端な変動はひび割れを招くこともあります。

手に取るときの注意

器を持つときは、口縁や取っ手だけをつかむのではなく、高台や胴をしっかり支えるようにします。片手で持ち上げると、思わぬ破損につながることがあります。薄手の磁器や装飾の多い器は特に慎重に扱う必要があります。

修理や補修の有無

陶磁器は割れや欠けが修復されている場合があります。漆や樹脂で補修された痕跡は、価値に影響する重要なポイントです。見た目がきれいでも、光に透かすと修理部分が見えることがあるため、確認しておくとよいでしょう。

骨董品としての価値

同じ種類や形でも、保存状態によって評価は大きく変わります。ヒビや欠けがないか、釉薬が剥離していないか、修理歴があるかどうかは、買取や鑑定で重要視されます。保管環境と取り扱いの丁寧さが、そのまま将来の価値になります。

まとめ

中国陶磁器は、先史の彩陶や黒陶から始まり、唐の唐三彩、宋の名窯、元の青花、明清の華やかな装飾磁器へと、長い歴史の中で多彩に発展してきました。王朝ごとに代表的な窯や技法があり、その特徴を知ることで手元の器の理解が深まります。

また、種類の違いを知り、鑑賞の際には胎や釉、形や文様に注目することで、陶磁器の魅力をより楽しめます。さらに、光や湿度を避けて大切に扱い、修理や補修の有無を確認することは、骨董品としての価値を保つうえでも重要です。

歴史と種類を理解することは、身近にある中国陶磁器をより味わい深く感じる第一歩となるでしょう。