「酒井抱一」は江戸琳派を代表する絵師で俳人の一人です。尾形光琳に私淑し琳派の雅な画風と俳味を取り入れた詩情ある洒脱な画風に翻弄したことでとても人気となり、江戸時代琳派の祖となった人物です。

酒井抱一は、1761年、姫路藩主・酒井忠恭の孫として神田小川町に生まれました。彼が生まれた酒井雅楽頭家は、代々文芸を重んじる家柄であったため、幼いころから芸術に親しむ環境にありました。

37歳の時、抱一は西本願寺にて出家し、その後、権大僧都となりますが、間もなく職を辞し、下谷根岸に「雨華菴」を構えて、書画や俳諧に親しむ生活を送るようになります。

49歳の頃には、雨華菴にて谷文晁をはじめとする文化人たちと交流を深め、見識と人脈を広げていきました。

酒井抱一の功績は非常に多く、特に知られているのは、尾形光琳に私淑し、その画風の再興に尽力したことです。1815年には、光琳の百回忌を記念して《光琳百図》および《尾形流略印図》を作成し、1823年には《乾山遺墨》を刊行するなど、琳派の継承と発展に大きく貢献しました。

酒井抱一の画風は情緒的でありながら洒脱な画風をしています。

画業の始まりは狩野高信から狩野風を学んだことから始まり、琳派の装飾的な技法を受け継ぎつつ、宋紫石について沈南蘋の写生画風、歌川豊春から浮世絵、さらに土佐派・円山派の技法の習得、伊藤若冲の技法も積極的に取り入れる等の多数の技法を習得し、独自の画風を確立していきました。

デンマークの陶磁器メーカーであるロイヤルコペンハーゲン(Royal Copenhagen)は、正式名称「ロイヤル・コペンハーゲン陶器工房」と言います。1775年にデンマーク国王保護のもと創立しました。

絵付けは全て手書きで、製品の裏側にはロイヤルコペンハーゲンのマークとアーティストのサイン、シェーブナンバーが入れられています。

マークは王冠と三本の鮮かなプルーの波型ラインで構成され、波線は、デンマークを囲む3つの海峡を現し、その上に王室御用達を意味する王冠が輝きます。

当初はデンマーク王室に製品を納入する唯一の会社でした。食器類のほか、人形などの置物類も販売しています。

古くから日本の古伊万里染付の影響を強く受けており、手描きによるコバルトブルーの絵柄が特徴的です。1868年から制作されている下絵の手描きのブルーバターン「ブルーフルーテッド」はベストセラーのひとつになります。またブランドの特徴である唐草模様パターンとレース技術は繊細で格調高く、世界中で愛されており、中でも特に日本人の人気を集めています。1908年以来欠ける年なく続いているイヤープレート(クリスマスプレート)も人気商品のひとつです。

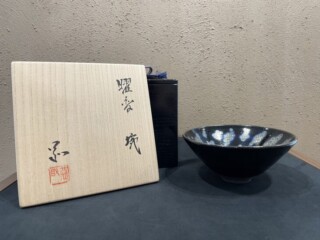

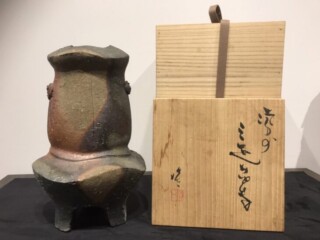

青木木米は、江戸後期の陶工,南画家です。

京都祇園の茶屋「木屋」に青木左兵衛の子として生まれました。俗称は八十八、縮めて米と称し、屋号の木を取ってあわせ木米と名乗りました。字は佐平、号は九々麟・百六散人・古器観・聾米などがあります。

幼少時から文雅の道に興味を抱き、諸々の老大家とすでに交遊をはじめ、文政3(1820)年4月には自伝をまとめています。それによると,本来は陶工ではなく、文人墨客の家で古器を観賞することを趣味としていたといい、大坂の代表的文化人木村蒹葭堂の書庫で清の朱笠亭が著した『陶説』を見て陶工たらんことを心に期したとあります。

奥田頴川(おくだえいせん)を師とし、享和年間(1801~04)にはすでに陶工として世にその名が聞こえていたと言われています。

加賀前田侯の招きで九谷焼を再興し、作陶の指導,文人陶工として一家をなしました。

1824年(文政7)彼が58歳の頃、作画や作陶がもっとも円熟した時期に耳が不自由になり聾米(ろうべい)の号を使い始めました。南画では、東京国立博物館に展示している『兎道朝暾図(うじちょうとんず)』や『新緑帯雨図』『騰竜山水図』などが有名です。

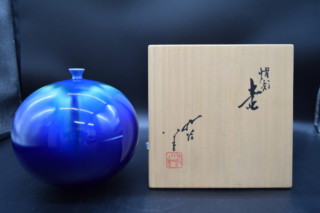

三代徳田八十吉は、昭和から平成にかけて活躍した九谷焼の陶芸家です。

初代徳田八十吉の孫として生まれ、金沢美術工芸大学短期大学工芸科陶磁専攻を中退してからは祖父である初代と二代目に師事し作陶を学びました。1988年に三代目を襲名してからは、国際陶芸展でグランプリ受賞や日本陶芸展で出品した「創生」がグランプリ秩父宮賜杯受賞など多くの功績を残しました。1997年に「彩釉磁器」で人間国宝に認定されます。

従来の山水画や花鳥図を作品に描く九谷焼とは違い、色の配色によるグラデーションのみで作品を仕上げる「彩釉」という技法を生み出しました。発色を良くする為に一般的な焼成温度よりも高い温度で焼成を行うのも特徴のひとつです。形も多種多様あり、一般的な花瓶の形状から幾何学な印象を受ける多面的な作品も手掛けます。

青や緑の美しい色合いや独創的な形状の作品は、日本だけでなく海外からも多くの支持を受けております。

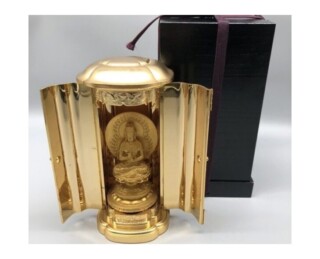

先崎栄伸(せんざき えいしん)は、昭和初期にその頭角を現した仏像彫刻家です。わずか18歳にして帝展入選という快挙を成し遂げるほどの腕前は、当時の人々にも驚かれました。その後も文展や日展、正統木彫家協会展などで数々の受賞歴を持ち、作品が納められた寺も少なくありません。

第二次大戦後は仏教美術彫刻に作品を絞り、1954年には仏教美術協会の設立にも携わりました。1976年、その功績が認められ、文部大臣賞を受賞しています。1985年には彫玄会代表として第一回彫玄会展を行いますが、翌年亡くなりました。

細部まで緻密に彫り込まれた造形と、今にも動きそうな躍動感溢れる肉体の表現は見事というほかなく、「想像を絶する才能の持ち主」という評がまさに当てはまる人物です。

寺社に納められているものも多く、曹洞宗の大本山総持寺の舎利殿本尊や、浅草・浅草寺の五重塔内にある百観音の一部も手掛けるなど、数々の作品が各地の寺院に存在します。

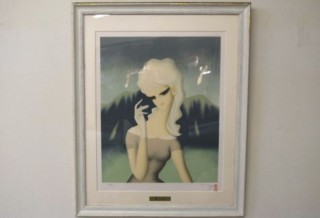

戦後日本の洋画界において、その独特な美人画で存在感を示した画家・東郷青児。対象を大きくデフォルメし、淡い色彩と柔らかな輪郭線で描かれる女性像は、従来の美人画の常識を大きく崩すものでした。

東郷青児(本名・鉄春)は1897年、九州・鹿児島に生まれ、間もなく家族で東京へ引っ越します。1914年、青山学院中等部を卒業後、日本橋に画家・竹久夢二が開いた書店で、下絵描きなどの仕事をしていました。同じころ、画家の有島生馬と知り合い、以後有島から絵を学びます。1916年の第3回二科展にて二科賞を獲得するなど、若くして高い技術を持っていました。1921年から7年間、フランスへ渡り、装飾デザイナーとして働く一方で、多くの西洋美術を目にします。帰国後の1931年には二科会へ入会し、以後中心人物の一人となります。

戦後は1957年に日本芸術院賞を受賞し、61年には二科会の会長に就任しました。1976年には新宿に東郷青児美術館が開館しますが、1978年、熊本滞在中に亡くなります。

東郷の描く、伏し目がちでどこか物憂げな表情を浮かべる女性像は、当時の日本社会に大きなインパクトを与えました。その人気の高さから、本の表紙や雑貨品などに採用されることも多く、多くの人々が親しむ作品となったのです。