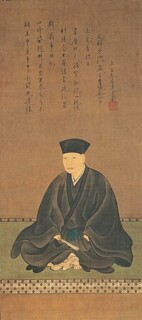

村田珠光は、室町時代の茶人です。

茶道における「わび茶」の先駆者として知られています。彼の茶道は、当時の華やかな茶会のスタイルとは異なり、質素で静かな美を追求し、後の茶道に大きな影響を与えました。

珠光は初め、浄土宗の称名寺に入寺しましたが、出家を好まず、京都に移り住んで能阿弥に師事しました。能阿弥のもとで、茶の湯や和漢連句、能、立花、唐物の鑑定など、当時の文化を学び、これらの経験が珠光の茶道に大きな影響を与えました。また、臨済宗の僧・一休宗純とも交流し、禅の教えを受けることで、茶道に禅的な精神性が根付くこととなります。

珠光の時代には、豪華な舶来品を用いた茶会が一般的でしたが、彼はこれに対抗する形で、「侘び茶」という新しい茶の湯の精神を確立しました。珠光が提唱した「侘び茶」は、華やかさを排除し、シンプルで素朴な美を重んじるもので、これが後の茶道の基本となります。珠光の死後、この思想は弟子たちに受け継がれ、やがて現代の茶道へとつながっていきました。

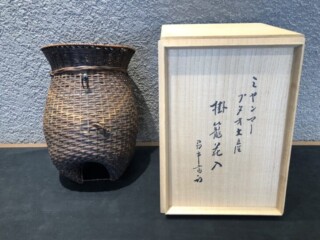

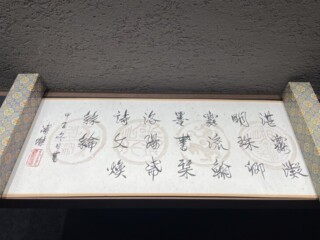

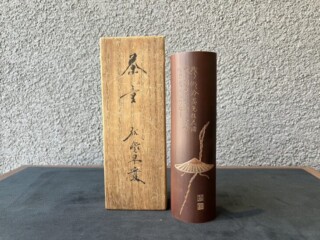

珠光の茶道における理念は、彼の言葉に表れています。例えば、「和漢のさかいをまぎらかすこと肝要」と述べ、唐物に偏らず、日本の焼物の素朴な美にも価値を見出すことを提案しました。珠光が残した茶道具は「珠光名物」と呼ばれ、その一部は後の茶人、千利休にも使用されたと伝えられています。また、「月も雲間のなきは嫌にて候」という言葉からは、完璧な美よりも「不足の美」に魅力を感じる珠光の美意識が窺えます。彼は茶室も四畳半という狭い空間に整え、装飾を省き、自然の美と調和を追求しました。

珠光の茶道には「心」と「精神」の重要性も色濃く反映されています。禅からの影響を受けた珠光は、物の不足を心の豊かさで補うことを目指し、茶の湯を精神修行の場として捉えました。「慢心や執着が茶道の妨げとなる」と説き、上達した者も常に初心を忘れず、他者に教えを請うことの重要性を強調しました。また、「心の師とはなれ、心を師とせざれ」という言葉には、心をコントロールし、変わりやすい感情に振り回されないようにするという教えが込められています。

珠光に影響を与えた人物として、まず能阿弥が挙げられます。能阿弥との出会いにより、珠光は当時の文化や芸術を学び、審美眼を養いました。特に、和漢連句からは「和と漢の境を超える」という考え方を得て、異なる文化の融合を試みました。

さらに、禅僧・一休宗純からは、無駄を排し、物事の本質を追い求める心を学び、これが珠光の茶道の精神的基盤となりました。

珠光自身が「侘び茶」を完全に創り上げたわけではありませんが、彼はその道を示し、後の茶道の発展に重要な役割を果たしました。珠光の理念は富裕層に支持され、弟子たちがその教えをさらに研鑽し続けた結果、茶の湯文化は完成へと向かい、今日に至るまで大きな影響を与え続けています。