仲田錦玉(なかたきんぎょく)は、石川県の伝統工芸である九谷焼において、極めて高度で繊細な技法を駆使する名跡です。

特に、緻密な「青粒」と豪華な「盛金」を融合させた独自の画風で知られ、九谷焼の優美な世界を象徴する存在として高い評価を得ています。

錦玉窯の最大の特徴は九谷五彩(赤、緑、黄、紫、紺青)を用いた伝統的な上絵付に加えて、器面を埋め尽くすように極小の緑色の点(青粒)を一つ一つ手描きで施す青粒技法にあります。

この青粒の上に純金やプラチナを盛り上げて華やかな文様を描く盛金を重ねることで、他に類を見ない立体感と深みを持つ作品を生み出しています。

歴代の錦玉は、伝統的な技術を厳格に継承しつつも、時代ごとの新たな表現を探求し続けています。特に三代目以降は技術の精緻さを極め、日本伝統工芸展をはじめとする公募展で数々の賞を受賞しています。

その作品は国内外の愛好家から熱烈な支持を受け、九谷焼の美意識を現代に伝える重要な役割を果たしています。

高光崖は石川県の伝統工芸である九谷焼の陶芸家であり、「九谷光崖窯」の初代として知られる作家です。

彼は特に金を用いた上絵付の技法である金襴手(きんらんで)に秀でており、その中でも極細密金襴手の第一人者として有名です。

1945年頃、九谷焼の金襴手技術が発展した石川県小松市高堂趙に窯を開き「すべて手作り手書きを基本とする」という伝統精神を確立し、市販の金粉を使用せず、金箔から独自の金粉を精製するなど徹底した手仕事にこだわったことで知られています。

彼の作品は緻密に施された豪華絢爛な金彩を背景に人物や風景、花鳥などのモチーフが鮮やかな色絵で極細密に描かるのが特徴です。その卓越した技術と柔らかな輝きを放つ金彩の芸術性は、現代の九谷焼においても高く評価されています。

浅蔵 五十吉は三代続く陶芸家として知られています。

二代 浅蔵 五十吉は、1913年、石川県能美郡寺井町(現能美市)に生まれました。

小学校を卒業後、父である初代 浅蔵五十吉より陶芸を習い、15歳の頃から初代徳田八十吉に師事しました。1946年からは九谷焼の巨匠であった北出塔次郎にも師事し、色絵の技術を磨きました。

1946年の第1回日本美術展覧会(通称日展)で入選を果たし、以降も入選を続け、1977年の第9回日展では内閣総理大臣賞を受賞しました。

1992年には文化功労賞受賞、1996年には文化勲章を受章しています。

能美市九谷焼美術館敷地内に浅蔵五十吉記念館があり、設計は親交のあった建築家の池原義郎が担当しており、代表作を間近で見ることができます。

10年ごとに作品の様式を大きく変える行動力を持ち、木々や動植物等のモチーフはそのままに形や技法はまったく別の作者かのように変遷していきます。

初期の作品は黄色いものが多く、年代を経るごとに緑や銀彩へと変化していきます。最晩年である1993年ころからは白釉に挑戦するなど、生涯を通して新たな技法・作風を追い求めました。

また、1999年には後継者が三代目を襲名し、九谷焼伝統の絵付けの技法を受け継ぎつつ、現代的な器を制作しています。

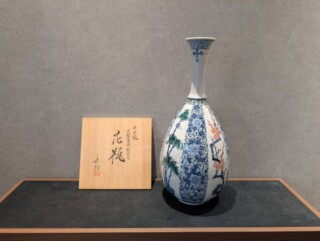

山本長左氏は石川県加賀市で活躍する九谷焼の陶芸家で、「藍九谷」と呼ばれる染付け技法に優れた作品を制作されています。

型打ちによる素地に呉須で直接描く染付けは、焼成後に鮮やかな藍色に変化し、独特の風合いを生み出します。1990年には宮内庁から依頼を受け、天皇皇后両陛下の御紋入器を制作するなど、皇室や政府関連の重要な器も手掛けてこられました。工房「妙泉陶房」では、絵付けを長左氏が担当し、弟の篤氏が成形を行い、弟子とともに日常使いの器を制作。弟子は3年で独立させる方針を取り、個々の個性を尊重した分業体制を整えています。長左氏の作品は美しい染付けと使いやすさで多くの人々に愛され、食卓に豊かな時間をもたらしています。

須田菁華は、現代まで続く九谷焼の陶工です。

初代須田菁華は1862年、石川県金沢市に生まれました。

九谷本窯の流れを汲む九谷陶器会社の画工長を経て、1906年、石川県加賀市山代温泉に菁華窯を築きました。染付を始めとして祥瑞・呉須赤絵、古九谷などの彷古品に優れ、その作品は多岐に渡ります。

1915年には、「金沢最後の文人」と称された細野燕台に連れられ、まだ無名だった当時33歳の北大路魯山人が菁華窯に訪れており、彼が陶芸の道へ進むきっかけを与えました。

現在は1981年より四代目・須田菁華が名を襲名しており、明治時代から蹴ろくろ・登り窯を用いた作陶を続けています。登り窯は数日間薪を焚き続ける性質上、大量の煙が出てしまい環境に悪影響を及ぼしかねないことが現代においてはネックでしたが、菁華窯では煙を出さない現代の技術を使用することで古来より続く手仕事の技法を守り続けることが可能となっています。

清水翠東は九谷焼の絵付師です。

1910年に石川県金沢市で生まれ、13歳の時に九谷焼絵付師の伊藤泰山に師事しました。20歳の時には神戸で薩摩焼画師の黒田孝次に師事しています。その後、日本画を学ぶため宮崎翠涛に師事し、展覧会で入選を果たしています。九谷焼の絵付は終戦と同時期に開始しています。1976年に石川県伝統産業功労賞を受賞し、1981年には通産大臣認定の伝統工芸士となっています。

その作風は、九谷焼の五彩に加えて、伝統的な釉裏金彩を施すものです。花鳥風月、山水、人物のモチーフを得意としており、緻密な色付けは金澤九谷絵付師の中でもトップクラスの実力があると言われています。