パブロ・ピカソはフランスを拠点に活動した画家で、キュビズムの創始者です。

現代においてその名を聞かないことはないほどの有名画家であり、「20世紀最大の画家」と呼ばれています。

生涯に渡って芸術活動を行い、残した作品は油彩画と素描だけでも一万点を超えるといわれております。

幼いころよりその才能を如何なく現しており、美術教師であった父は十三歳のピカソの描く絵を見て筆を折った、という逸話が残っています。

初期はヨーロッパの伝統的な絵画を制作していましたが、ピカソの画風はその人生の中で何度も転換します。

一度目の大きな転換は1901年、親友の自殺に起因するものでした。乞食や娼婦などをモチーフとし、暗青色を基調とした画風で暗い感情を吐き出すような描画がされました。この頃は「青の時代」と呼ばれます。

二度目は「ばら色の時代」と呼ばれ、モンマルトルに移住し、恋人と順風満帆に暮らしていた頃に起きました。

そして三十代の頃に、ピカソを代表する画風である「キュビズム」へと転換します。四十代からは新古典主義、シュルレアリスムへと移り変わり、この頃の代表作として『泣く女』や『ゲルニカ』が挙げられます。

その後も細かく画風が変わりますが、それはやはり圧倒的に多くの作品を残してきたピカソであるからこその変遷だと考えられます。ピカソの持つ絵画史は、後世の芸術家に多大な影響を残しています。

神話や歴史を描く時代から印象派へ、そして現代アートへの道を耕した開拓者として、「20世紀最大の画家」という呼び名が確立しているのです。

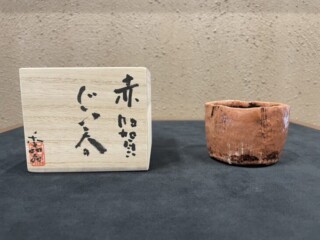

柳下 季器は1967年東京都で生まれます。

専門学校桑沢デザイン研究所卒業後、信楽にて修業し、2002年に伊賀焼の里、

三重県伊賀市に穴窯を自身で築窯、神田窯を開窯します。

2007年には、格調の高い作品、見る人を圧倒させる陶芸作家・杉本貞光先生に薫陶を受けます。

天然素材を用いて、信楽・伊賀・志野・織部などの多彩な作品を制作し、侘び寂びの世界を表現しております。

柳下 季器の作品の特徴として、芯や品格を感じさせ、自身で研究した土を存分に生かした、静かながら存在感がしっかりとある、そんな作風が魅力です。

2004年の初個展を皮切りに、全国各地の百貨店にて個展を開催しており、これからの活躍も楽しみな現代の陶芸家の1人でございます。

リモージュ磁器(リモージュ焼)について紹介致します。

リモージュ磁器とは、フランスはヌーヴェル=アキテーヌ地域圏の都市・リモージュの製陶所で製作される磁器のことを指します。最初にリモージュ磁器が作られたのは1771年となり、それから現在まで生産が続いております。

18世紀当時の西洋では、東洋の「白磁」が大変尊ばれており、ヨーロッパでそれを生産できるのはドイツのマイセンだけでした。東洋の白磁は「カオリン」と呼ばれる白陶土が必要であり、フランスの一大名窯であるセーブル王立磁器製作所は国内でそれを見つけられずにいました。

そんな折、リモージュ近郊でカオリン鉱床が見つかります。カオリンはセーブルに運ばれますが、リモージュの人々も地域産業発展のため、カオリンを使った硬質磁器の製陶をはじめました。これがリモージュ磁器の起源となります。

19世紀後半には黄金時代と呼ばれ、実に50近くの窯が作られ、リモージュ焼は広く世界に認知されるようになりました。

特徴としては、高温焼成した白い生地に絵付をし、さらに焼成することで表れる白くきめ細かい白磁です。初期から続く花や植物をモチーフとした装飾の作品の他、少し黄色がかった素地の作品などもあり、人気を集めています。

吉田一也は1970年、京都生まれの陶芸家です。

20代の頃、自身が中国・インドをバックパックで旅した際の経験から自然と野生を深くリスペクトするようになり、猫を通じて野生の気高さを表現するべく、主に猫の焼き物・墨彩画を制作しています。

目の粗い白土に西陣織や神社仏閣からヒントを得た絵付けを行い、瞳等は釉薬でつややかに仕上げることで猫のぬくもりや野生の鋭さが両立しています。

氏が制作する猫たちは瞳孔が縦に細長い昼の目、対して瞳孔が丸い夜の目があり、耳の形や体の造形もわざと変えることにより、すべての作品が世界に唯一の個体となっています。

現在は京都市左京区鞍馬町に窯を持ち、犬や猫と暮らしながら作品制作を行っており、日本各地で個展も開催しています。釉薬で瑞々しく潤んだように仕上げられた瞳と、表情豊かでいきいきとした猫たちは素朴ながらも確かな存在感を放っています。

猫好きな方は、ぜひ一度吉田一也の作品をご購入してみてはいかがでしょうか。

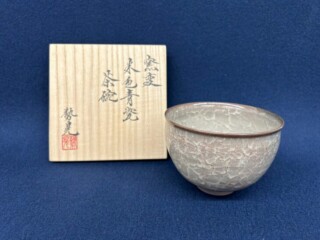

津金日人夢(つがね ひとむ)は1973年熊本生まれの陶芸家です。

1993年に有田窯業大学校ロクロ科修了後、熊本に戻って父のもとで作陶を始めます。はじめの頃は父にならった作陶を行っておりましたが、独自の作品表現を求める中で新たな形を見つけ出します。

津金の作品の特徴は、なんといっても「青磁」ではないでしょうか。

中国宋時代の青瓷の研究を意欲的におこない、青瓷ならではの品格を損なうことなく、自己流の現代的表現を模索しました。日本工芸会を中心に公募展での受賞を重ね、東京国立近代美術館で開催された『青磁のいま』展にて青瓷の現代作家10人に選出されております。2008年には日本工芸会正会員に認定、2010年は熊本県伝統的工芸品に指定と数々の成績を収めております。

全国各地の百貨店にて、個展を開催しており、これからの活躍も楽しみな青瓷の現代作家さんでございます。

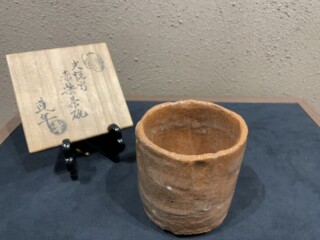

川瀬竹春(初代)は、岐阜県出身の陶芸家です。

1894年岐阜県安八郡輪之内町で生まれ、京都に移りました。

三代清風与平に指導を受けた後、初代三浦竹泉に師事。染付などの技法を体得します。

祥瑞(染付磁器の一種)による茶器を主に制作し、また華やかな色彩を施した赤絵・金欄手を得意としました。

1907年に愛知県瀬戸市で作陶を始め、1919年京都東山南日吉町に移り作品制作を本格的に開始します。

京都で拠点を変えながらも1953年からは神奈川で制作します。

1955年に国指定無形文化財技術者に指定され、その後上海にて個展を開催し日本だけでなく海外へと活躍の場を広げ、日本の陶芸家として世界に認められていきました。

1979年には竹春の名を長男・順一に譲り、以降自身は「川瀬竹翁」を名乗ることとなりました。現在でも、中国陶器の技術を継承し美しさを再現した偉大な陶芸家として、日本だけでなく海外でも高い人気を誇っております。