孫 建興は、豊かな釉薬の表現で知られる陶芸家です。

「曜変天目」の研究・復元に取り組んでいることでも知られています。

孫は、1952年に中国福建省で生まれ、20歳頃に磁器工場で働き始めました。

ある時、日本の研究者から分析・復元を依頼された焼き物が「天目」でした。

そして天目の世界に深く魅了され、それから20年以上も天目の研究と復元に取り組むようになります。

1979年には、天目の破片が出土していた窯跡の研究を国から委託されます。その研究の結果、孫建興の作成した天目茶碗は、宋時代のものと同じであると国家より認められ、科学技術認定証を授与されました。

この作品は、のちに中国の国賓への贈り物として献上されています。

また、日本における人間国宝のような称号を与えられており、孫の作品は美術的価値だけでなく、陶芸の歴史や文化を深く理解した上で生み出される高度な研究成果の結晶でもあります。

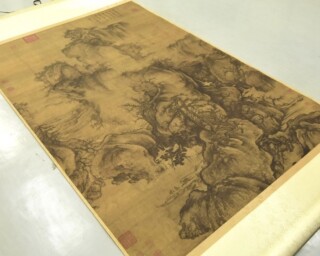

徽宗は北宋の第八代皇帝で、北宋最高の芸術家の一人とされています。

代表作『桃鳩図』は、日本で国宝に指定されています。

1082年に神宗皇帝の第十一子として生まれ、当初は皇位継承とは縁遠い立場にありましたが、兄の哲宗が嗣子を残さず崩御したため、1100年に即位しました。

即位後は贅沢な宮廷生活や大規模な造営事業を推進しはじめ、これらは財政を圧迫して国政の腐敗を招きました。

一方で北方では女真族が勃興し、宋は一時的に金と連携して遼を滅ぼしましたが、やがて金と対立するようになります。1127年には金軍の侵攻により首都が陥落し、徽宗とその子らが捕らえられる「靖康の変」が発生。これによって北宋は滅亡しました。その後、徽宗は金に連行され、「昏徳公」という屈辱的な称号を与えられ、異郷で幽閉生活を送ることになります。

徽宗は、政治家としては無能と評される一方で、書画や筆硯、文学、弓術においては非凡な才能を発揮しました。また、独自の書風「瘦金体」を創始したことでも知られ、書画の世界に多大な功績を残しました。

庭園や珍木奇石の収集にも関心を示し、山水・花鳥・人物など多様な絵を描いた文人・画人として現在でも高く評価されています。

孫 家珮は、1958年に中国・上海で生まれた画家です。

独自の油彩技法を用い、故郷の風景やイタリアをはじめとするヨーロッパの景色を繊細な筆致で描くのが特徴です。光と影を巧みに表現し、静寂の中に生命力を感じさせるその作風は、多くの人々に感動を与えてきました。

1984年に上海交通大学美術研究室を修了後、画家として活動を始める一方で、生活のために工芸品会社のスタッフとしても働きました。

1988年頃、中国の開放政策により海外渡航が可能となると日本へ渡り、数々の美術展で受賞を重ねていきます。

2001年には日本の永住権を取得し、翌年には日本現代美術家連盟の副理事長に就任しました。現在も日本を拠点に、中国やアジア各国で個展を開催し、国内外で高い人気を誇っています。

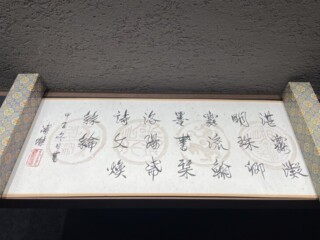

4大製墨名家の一つである「胡開文」は、胡天注によって創業された中国の伝統的な墨ブランドです。

創業当時、「曹素功」「汪近聖」「汪節庵」などの名家がすでに存在しており、胡天注は遅れて参入しましたが、製墨技術と経営手腕を駆使して成功を収めました。

胡天注は貧しい家庭に生まれ、少年時代に汪啓茂の墨屋で働き始めました。

勤勉で鋭い洞察力を持つ胡天注を気に入った汪啓茂は、彼を娘婿として迎え入れます。

そして、1765年には墨屋を継いで「胡開文」を創業し、徐々に支店を増やしていきました。

1915年、「地球墨」がパナマ万国博覧会で金賞を獲得し、胡開文は世界に知られることとなります。

文化大革命が起こると企業の合併・統合が行われ、徽州の墨店は「歙県徽墨廠」に、上海近郊の分店は「上海墨廠」に再編されました。

文化大革命終結後、職人たちは胡開文ブランドで墨の製造を行う個人経営の工房へと移り、彼らによって現在に至るまで技術が受け継がれてきました。

胡開文の墨は、同治・光緒年間に中国各地で広く流通し、故宮博物院に現存するものには「乾隆・嘉慶・道光・咸豊・同治・光緒・宣統」の7つの年号が見られ、時代ごとに独自の風格を持っています。

また、「玉のように固く、犀の角のような美しい模様を持ち、千枚書いても墨の1/3も減らない」として高く評価されています。

現代まで受け継がれた技術による質の高い胡開文墨は、今もなお多くの人を魅了し続けています。

曹素功は、清代の4大製墨名家の一つとして知られる唐墨ブランドです。

曹素功の歴史は、曹 聖臣が1667年に安徽省歙県にて「曹素功墨庄」を創設したことから始まりました。

事業は順調に発展し、のちに徽州・蘇州・上海に支店を構えるまでに成長しました。

しかし、アヘン戦争や太平天国の乱による混乱で、徽州・蘇州は衰退し、上海支店のみが生き残ることとなります。

以降も伝統を受け継ぎながら製造を続けていたものの、1966年から始まった文化大革命の際に、政府の政策により「胡開文」などと合併・統合され「上海墨廠」として再編されました。

曹素功の墨は、装飾性よりも実用性と高品質を重視して作られており、滑らかな書き味や深い黒色が特徴です。

その品質は歴代の文人や学者に高く評価され、宮中への献上品としても用いられました。

文化大革命以前に製造された唐墨は高値で取引される傾向があり、現代の上海墨廠においても曹素功ブランドは継承され、伝統的な製法と現代の技術を融合させた名墨として、世界中の愛好家や書家に親しまれ続けています。

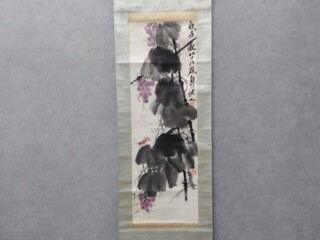

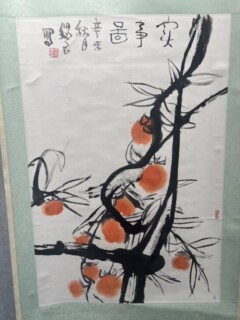

斉白石は中国湖南省出身の近代中国絵画を代表する巨匠です。

木工職人として生計を立てる傍ら独学で書がを学び、清朝末期から中華民国、さらに中華人民共和国の時代を生き抜きました。

花鳥図、魚、蝦、蟹、昆虫、野菜などい身近な題材を巧みに取り入れ、力強い筆致と独自のユーモラスな表現で知られています。水墨に鮮やかな彩色を加える独自の技法は、写実と簡潔な造形美を融合させ幅広い層に愛されました。

1953年には中国政府から「人民芸術家」の称号を授与され、1955年には国際平和会議より「世界十大文化名人」の一人に選出されるなど国内外で高い評価を受けています。晩年に至るまで創作意欲は衰えずその作風は円熟味を増し、軽妙さと深みを併せ持つ境地に達しました。

今日においても斉白石の作品は中国美術市場で極めて高い人気と評価を誇り、オークションでは高額で取引されることが多く、その芸術性と希少性は世界的に認められています。