細見華岳は、兵庫県丹波市出身の綴織作家です。

「綴織」の技術で人間国宝(重要無形文化財保持者)に認定されました。

15歳で京都西陣の織元・幡多野錦綉堂に入所し、綴織の技術を習得しました。第二次世界大戦中は満州に徴兵され、敗戦後はシベリアに抑留されましたが、1948年に帰国し、染織の仕事を再開しました。

その後、喜多川平朗氏や森口華弘氏の指導を受け、日本伝統工芸展などに出品し、1963年から各賞を受賞しました。1997年には綴織の分野で唯一の重要無形文化財保持者に認定されました。

彼の作品は、色数を抑えた静かな佇まいに奥深い美が宿ると評価されています。

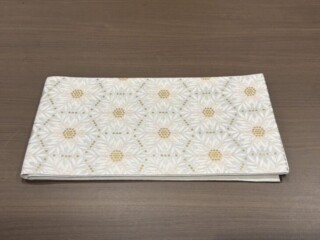

現在でもつづれ織を用いた帯の作品は、特に高い人気を持ちます。

北村武資は、人間国宝にも認定された染織家です。

「羅(ら)」や「経錦(たてにしき)」といった高度な織物技法で知られています。京都市の西陣で生まれ育ち、西陣織の伝統的な技術を学びながらも、自身で古代の技法を研究し、復元・発展させました。

特に「羅」と呼ばれる技法では、糸と糸の間に空間を生み出す特殊な織り方を用い、繊細で軽やかな布地を作り出すことに成功しました。

また「経錦」では、縦糸を活用した複雑な模様を織り出し、華やかで緻密な表現を可能にしました。

特に着物や帯で、北村の名前を耳にすることが多いかと思います。彼の作品は美術品として国内外で高い評価を受け、1995年に「羅」、2000年に「経錦」で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されました。

現在でも最も人気の高い染織家の一人です。

金正玉は1941年、韓国は慶尚北道、聞慶市に生まれました。聞慶市は韓国のほぼ中心部に位置する都市で、首都ソウルより電車で四時間ほどの場所にあり、氏は現在も聞慶市の嶺南窯で作陶を行っています。

司饔院と呼ばれる朝鮮王朝御用達の窯に所属する職人を沙器匠といい、金正玉は代々沙器匠を輩出してきた家系の七代目です。18歳の頃より金家6代目である父、金教壽から技術を教わってきました。

韓国国内で数多くの賞を受賞しているほか、日本でも1989年の京王百貨店での開催以降、たびたび個人展を行っています。

1996年には韓国の国家無形文化財(日本でいう人間国宝)に指定されました。

中村勇二郎は、伊勢型紙(道具彫)にて重要無形文化財保持者「人間国宝」に認定された型紙彫刻師でございます。

江戸小紋柄を代表としてこれまで数多くの型紙を制作されてきました。

伊勢型紙道具彫とは、着物生地に柄を染めるのに用いる技法になります。

和紙を何枚にも重ね加工した紙を彫刻刀を使用し、図柄を彫りぬきます。この型紙を作るにはとても高度な技術力が必要となります。1983年に伝統工芸品として認定されております。

中村勇二郎は1902年三重県に生まれます。

幼少期から型紙師である父を手伝い、高校卒業後には父のもとで本格的に修行を始めます。

模様を作成するのに必須である彫刻刀を自ら手作りをするようになり、その数なんと3000本以上の彫刻刀を制作され多くの作品に生かされてきました。

作品の特徴として着物全体に均一な模様を描かれることで、その模様は細かすぎて無地に見えてしまう程とされています。

そんな実力を評価され、1955年人間国宝に認定されました。

人間国宝新作展に大作の出品を毎年され、当時の皇太子殿下に「瑞雲祥鶴の図」を献上、以来皇室に型紙を献上し続け「神業」と評価を頂いた程です。

1963年頃からは後継者養成の為、講師も務められてきました。

多くの作品を制作し評価されてきましたが、1985年83歳にて逝去されました。

初代 清風 与平

清風 与平は江戸から続く京焼有名な陶芸一家です。初代清風与平は京焼で有名仁阿弥道八(2代高橋道八)に師事したと言われており、染付(青華)、白磁、色絵、乾山を非常に得意としておりました。文政初年に道八の命により、桃山の三夜莊に窯を築き楽焼を制作し始めました。1827年頃には五条橋東に開窯し、染付、白磁、色絵など様々な陶器の制作を行いました。1847年には備前岡山藩筆頭家老である伊木忠澄に招かれ、虫明焼の指導を行いまいした。1861年59歳でお亡くなりになりました。

二代 清風 与平

1845年初代 清風与平の子として生まれました。家業を手伝いながら技法を学び、種磁器の制作を行いました。のちに染付の名手と呼べれるようになり、新たに白磁浮文の制作を行いました。1873年に京都府歓業御用係となりましたが、5年後に34歳という若さでお亡くなりになりました。

三代 清風 与平

二代 清風 与平に憧れ入門をしました。与平の妹と結婚をし、のちに三代を継ぎました。釉薬の工夫を施し和モダンな作品の制作を行いました。様々な色に発色する釉薬を国産の材料だけで作り出すことは、当時の技術では相当難しかったと言われております。1893年に陶芸界最初の「帝室技芸員」となりました。この「帝室技芸員」とは、今でいう「人間国宝」のような立場であり、陶芸界からは約60年の歴史の中で5人しか選ばれておりません。「人間国宝」に選ばれた陶芸家は64年間で30名以上いることと比べると、「帝室技芸員」になることがいかに難しかったか想像できます。

四代 清風 与平

1871年に三代与平の次男として生まれました。父から技法を学び、日本画の技法を田能村小斎に師事しました。父の没に伴い四代 清風 与平を襲名しました。色鮮やかな釉薬を使い、数多くの名品を世に生み出しました。1951年にお亡くなりになりました。

早川尚古斎とは、江戸時代から現代まで一子相伝で竹工芸技法を伝えた早川家の当主が代々襲名する名です。

初代(1815~)から五代目(~2011)まで続き、五代は要無形文化財「竹工芸」保持者(人間国宝)にもなりました。現在、骨董市場で多くみられるのは昭和から平成にかけて活躍された五代目のものとなります。

五代・早川尚古斎の代表作として挙げられるのは、透文様盛物籃・白竹氷裂編花籃・輪違縁壷式提梁花籃です。中でも透文様盛物籃では「切込透文様」という幅の広い竹材に、部分的に切り込みを入れ、菱形や楕円など複雑な透かし文様を作り出す独自の技法を用いています。

早川家の伝統的な様式をもとに、独自の組技法を加えた五代の作品は、日本海外問わず大きな評価を受けております。

そんな五代目も2011年に肺炎で亡くなり、現在ではその技術は継がれておりません。ですが、骨董市場ではまだまだ名の通った作家さんであり、根強いコレクターからの人気は途絶えておりません。

早川尚古斎の作品で気になるお品物がございましたら、是非一度緑和堂までお問い合わせくださいませ。