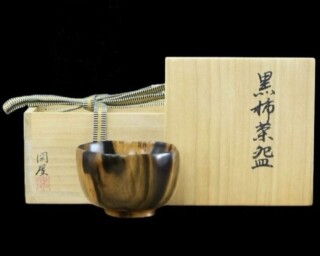

崎田 宏(さきた ひろし)は、日本の漆芸(輪島塗)の作家・蒔絵師です。

昭和30年(1955年頃)石川県輪島市町野町の生まれで、鈴谷鐵五郎に師事し、輪島塗の伝統工芸をベースに活動します。

高度な伝統技法(輪島塗・蒔絵・螺鈿など)をモダンなデザインと融合させており、蒔絵には金箔や螺鈿(らでん)などを使うものも多く、茶道具として実用性がありながら、芸術品としての美しさも兼ね備えています。

モチーフとして金魚、稲穂、虫、トンボなど自然の題材がよく用いられます。

茶道具としての実用性と芸術性を兼ね備えており、茶道の世界でも評価が高い作家です。

渡辺 松悦(わたなべ しょうえつ)は、茶道具などに精巧な装飾を施す蒔絵師で、加賀蒔絵の流れを汲む作家として知られています。棗をはじめとする茶道具を中心に、草花や季節の題材を用いた伝統的な意匠の作品が見られます。

「加賀蒔絵」は研出蒔絵や平蒔絵を基調とし、金銀粉を多用せず、漆の層による奥行きと質感を重視する蒔絵技法です。粒子の細かな金粉を用いて文様を器面になじませ、盛り上げを抑えた表現によって落ち着いた品格を生み出します。また、呂色仕上げによる深みのある艶や、余白を活かした構成も加賀蒔絵の魅力とされています。

松悦の作品も、こうした加賀蒔絵の伝統的な美意識を感じさせる作例として、茶道具の分野で取り扱われています。

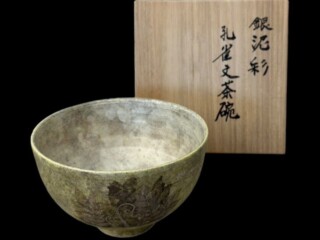

仲田錦玉(なかたきんぎょく)は、石川県の伝統工芸である九谷焼において、極めて高度で繊細な技法を駆使する名跡です。

特に、緻密な「青粒」と豪華な「盛金」を融合させた独自の画風で知られ、九谷焼の優美な世界を象徴する存在として高い評価を得ています。

錦玉窯の最大の特徴は九谷五彩(赤、緑、黄、紫、紺青)を用いた伝統的な上絵付に加えて、器面を埋め尽くすように極小の緑色の点(青粒)を一つ一つ手描きで施す青粒技法にあります。

この青粒の上に純金やプラチナを盛り上げて華やかな文様を描く盛金を重ねることで、他に類を見ない立体感と深みを持つ作品を生み出しています。

歴代の錦玉は、伝統的な技術を厳格に継承しつつも、時代ごとの新たな表現を探求し続けています。特に三代目以降は技術の精緻さを極め、日本伝統工芸展をはじめとする公募展で数々の賞を受賞しています。

その作品は国内外の愛好家から熱烈な支持を受け、九谷焼の美意識を現代に伝える重要な役割を果たしています。

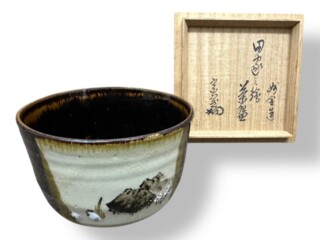

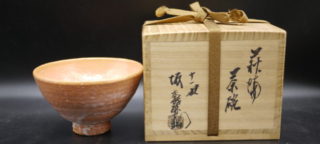

藤原楽山は、日本を代表する備前焼の陶芸家です。

岡山県備前市の「楽山窯」に生まれ育ち、代々続く窯元の伝統を受け継ぎながら備前焼の技法を磨き続けています。現在は、2002年に襲名した三代目が営んでいます。

備前焼は釉薬をほとんど使用せず、土そのものの風合いや焼き締めによる質感を大切にする日本の伝統的な焼き物の一つで、古くから茶陶や日用木器として親しまれてきました。

楽山は備前焼の伝統に忠実でありながらも、家に伝わる「塩青焼」の技法を重んじ、独自の青備前の表現や自然釉のような焼き上がりを追求しています。

作品は、主に茶碗や花入、水指、徳利など茶道具や日用の器が中心で、その土味と焼成による自然な焼けむらが魅力的です。「無骨な土もの」という備前焼の伝統的なイメージにとどまらず、洗練された造形やバランスの良さも兼ね備えており、実用性と美術性を両立した器として高く評価されています。

池田青龍斎は、明治から昭和にかけて活躍した竹工芸の作家です。竹を使った工芸品を得意とし、茶道や日常生活で使う花籠や装飾品などを多く残しました。

青龍斎の作品は、竹の自然な色や形を活かしながら、細かく丁寧に編まれているのが特徴です。その技術と美しさから、使う人に優雅さや落ち着きを与えることができます。また、竹の軽やかさと丈夫さを兼ね備えているため、実用性も高く、茶道や生け花でも重宝されました。

彼の作品は当時から評価が高く、現在でも骨董品として人気があります。手仕事ならではの温かみや、自然素材の魅力を感じられる作品が多く、工芸品としての価値も非常に高いとされています。

池田青龍斎は、竹工芸の伝統を守りつつ、日常に美しさを届けた作家としてしられていて、その作品は今もなお多くの人に愛されています。

西村松雲は、1952年に石川県で生まれた漆芸家です。茶道具を中心に制作を行い、伝統的な技法と上品な美しさを大切にした作品づくりで知られています。落ち着いた中にも品のある美しさを表現した作品は、多くの茶人に愛されてきました。その確かな腕前から、表千家・裏千家好みに合わせた道具を数多く制作しており、茶道具としての実用性と工芸品としての美しさを兼ねそなえています。

松雲の作品は金粉や螺鈿を控えめに使い、上品で静かな趣を大切にしています。千家の書付が入る作品もあり、その格調の高さがうかがえます。

西村松雲が手がけた茶道具は、長く使うほどに味わいが増し、使う人の手になじんでいくのが魅力です。日本の美意識が息づく品として、今も多くの茶人や愛好家に大切にされています。