仲田錦玉(なかたきんぎょく)は、石川県の伝統工芸である九谷焼において、極めて高度で繊細な技法を駆使する名跡です。

特に、緻密な「青粒」と豪華な「盛金」を融合させた独自の画風で知られ、九谷焼の優美な世界を象徴する存在として高い評価を得ています。

錦玉窯の最大の特徴は九谷五彩(赤、緑、黄、紫、紺青)を用いた伝統的な上絵付に加えて、器面を埋め尽くすように極小の緑色の点(青粒)を一つ一つ手描きで施す青粒技法にあります。

この青粒の上に純金やプラチナを盛り上げて華やかな文様を描く盛金を重ねることで、他に類を見ない立体感と深みを持つ作品を生み出しています。

歴代の錦玉は、伝統的な技術を厳格に継承しつつも、時代ごとの新たな表現を探求し続けています。特に三代目以降は技術の精緻さを極め、日本伝統工芸展をはじめとする公募展で数々の賞を受賞しています。

その作品は国内外の愛好家から熱烈な支持を受け、九谷焼の美意識を現代に伝える重要な役割を果たしています。

浅見 隆三(あさみ りゅうぞう、1904年9月26日 – 1987年7月23日)は、昭和時代を代表する日本の陶芸家であり、日展参事を務めた人物です。

京焼の名家である三代目・浅見五良助の次男として生まれ、祖父である二代目五良助のもとで育ちました。祖父からは、土造りや轆轤挽き、窯焚きなどの技術を学び、作陶の基礎を築きました。

浅見の作風は、中国宋時代の青白磁を基調にしつつ、現代的な感覚を取り入れた独自のものです。特に、象嵌技法や泥漿(でいしょう)による装飾が特徴的であり、これらの技法を用いて、抽象的でありながらも力強い作品を生み出しました。

彼の作品は、現在も多くの美術館や個人コレクションに所蔵されており、その革新的な作風と技法は、現代陶芸の重要な一翼を担っています。

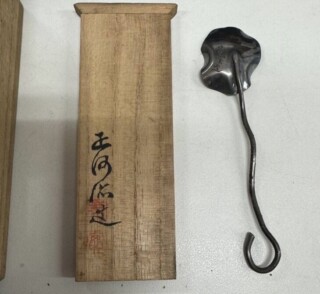

青鳳(せいほう)としても名が知られている内島市平は、彫金家として今現在でも注目度が高い作家です。

1881年富山県高岡市出身の内島市平は、細川松次郎氏に彫金術を学び日展に何度も入選を果たし、若くしてその名を知られるようになります。1928年には高岡工芸学校教諭として務めていました。更には国会議事堂銅扉装飾金具仕上げに従事したり、ベルギー万国博覧会にて名誉大賞を受賞、晩年は陶器の製作も行うなど、活躍の場を広く展開していました。

主な作品は銀を用いた香炉や置物です。

美しく輝く銀ならではの特性を生かし、高度で繊細な技術によって生み出されるデザインは、先端にまでこだわり抜かれ、圧倒的な表現力を備えているのが特徴です。

中川義實は明治時代頃に活動した岡山県出身の金工師です。

義實について残された資料は少なく、明治時代頃までの金工師をまとめた『古今金工一覧』と父・正阿弥勝義の手紙の宛先と内容からその活躍を知る事が出来ます。

『古今金工一覧』によると「夏雄門中川氏十四代目ナリ東京後ニ京師住」とあります。ここから加納夏雄に師事した中川家の14代目である事が見受けれます。加納夏雄は京都の名工として知られ、中川家は父・正阿弥勝義の生家で岡山の金工師の名門として知られます。また、勝義との手紙から東京や京都・大阪にいたことは間違いありません。手紙の内容から神戸に光村家という顧客を抱えており、刀装具を依頼されていたことが分かります。

義實の作品は刀装具のほかに鉄瓶や香炉から仏像まで広く残されています。そのいずれも美麗であり、細緻に富んだ仕上がりとなっております。

残念ながら世にあまり認知されておらずインターネットでは海外向けの販売サイトのみヒットし日本語のサイトが全く出ない人物となっております。少しでも中川義實が世に広まり、緑和堂にお持ちいただけることを心よりお待ちしております。