清課堂(せいかどう)は、1838年(天保9年)に京都で創業した老舗の金属工芸工房です。

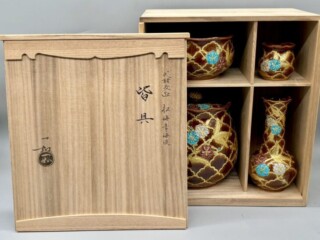

創業以来、錫(すず)を中心に銀や銅などの金属を用いた工芸品を製作しており、神社仏閣の荘厳品や宮中の御用達品、煎茶道具など、伝統的な品々を手がけてきました。

現在は七代目当主・山中源兵衛氏が経営を担い、伝統技術を継承しつつ、現代のライフスタイルに合った製品づくりにも取り組んでいます。例えば、古い火鉢を錫で覆い、シャンパンクーラーとして再生するなど、伝統と革新を融合させた商品開発も積極的に行っています。

清課堂の製品は、使い込むほどに風合いが増し、独特の「侘び寂び」を感じさせる点が魅力です。特に錫製の酒器は、お酒の味をまろやかにすると評判で、現在でも贈り物として多くの支持を得ています。

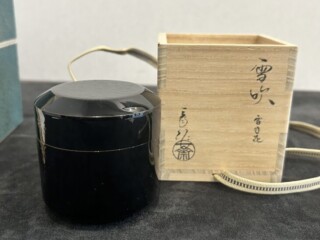

1952年に石川県輪島市で誕生した北村辰吉は、1973年頃に輪島漆器の製作を行うようになると、現代の技法に限らず古典の技法の研究も行い、技術力の向上を図りました。1985年には北村工房を設立し、着実に活躍の幅を広げていきます。

1986年には印籠制作を開始し、この頃から海外でも個展を行うなど、国内外で活動をより活発化していきます。

細密な技法から織りなす圧倒的表現力を生み出す北村の作品は、現代技法の中に垣間見える奥深い伝統性のある技法も見ることができる作風が特徴的です。

一度見ると忘れられないようなどこか力強さも感じられる表現力は唯一無二とも言えるでしょう。

植葉香澄は、京都府出身の現代陶芸家です。

「キメラ」と称される動物と動物を合体させたような造形に、伝統的な上絵を描く作風で知られております。特に茶器の形をとることが多く、モダンかつ日本風な造詣で人気を集めております。

彼女の作品は、美術館の企画展に出品されたり、ギャラリーで個展が開かれたりするなど、注目を集めています。例えば、個展「ZEPHYR – a gentle wind from west」では、その存在感ある造形や豊かな表現力が高く評価されました。

作品はユニークな名前とデザインで人気を集めており、陶芸ファンの間で注目されている作家のひとりです。

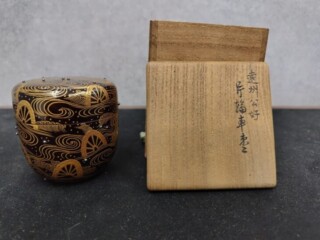

初代一斎が「一斎」の号を茶道宗家宗偏流家元より受け、現在三代目と、輪島初の茶道具専門の塗師として今でも時代と高い技術力が受け継がれています。

特徴的なのが、蒔絵と金彩の豪華さは勿論ですが、そこから見える細かな技術が行き渡っている重みのあるデザインが一斎らしいところかと言えます。余すことなく魅せる各作品は、高い評価を得ています。

輪島塗に対する愛ある一斎の感性は、その精密度が高い技術力で作り出す漆器を通して日本のみならず、世界からも注目され、二代目一斎からは海外での活動も積極的に行っております。

2013年に二代目が死去、現在は三代目が継承し、約70年以上作品に対する想いと技術が今も継承されています。

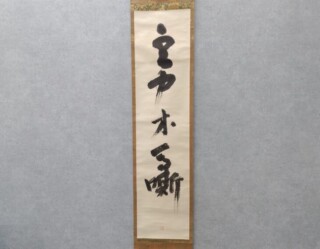

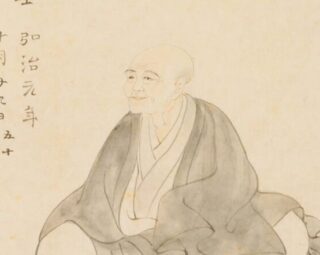

清巌 宗渭は、江戸時代前期に活動した臨済宗の僧です。

近江(滋賀県)に生まれ、9歳で大徳寺の「玉甫紹琮」について得度しました。

師が亡くなると「賢谷宗良」のもとにつきました。

のちに大徳寺第170世を務め、多くの寺院の開創に関わりました。

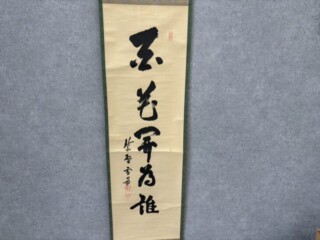

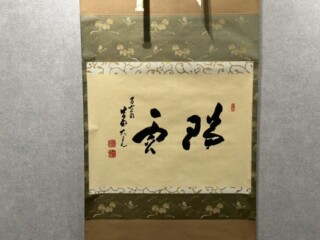

清巌は書をよく行いました。

南宋の書家である「張即之」の影響を強く受けていたとされています。

また、茶の湯にも通じており、「清巌禅師十八ヶ条」という茶の湯に関する書を残しています。

千利休の孫である「千宗旦」の参禅の師でもあり、彼に教えを説きました。

清巌の作品は、茶席の掛物として高い人気を誇り、その一行書は現代においても高い評価を得ています。

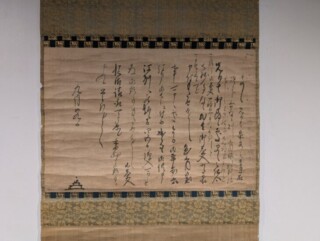

小堀 遠州は、江戸時代初期に活躍した茶人・作庭家・建築家です。

「遠州」という名前は通称であり、本名は「小堀 政一」です。

1579年、近江国(現在の滋賀県)に生まれた遠州は、父親から英才教育を受けて育ちました。

1593年より「古田織部」から茶の湯を学び、茶道や建築など様々な分野で活躍しました。

「名人になる」と織部に評価され、古田や千利休の流派を基盤とした「遠州流」という流派を確立しました。

簡素な中に華やかさを交えた小堀独自の美意識は、「綺麗さび」という言葉で知られています。

生涯で400回もの茶会を開催し、幅広い階層の人々と交流を深めました。

彼が建築や造園に携わった代表的な作品には、『南禅寺金地院』『桂離宮』『仙洞御所』などがあります。