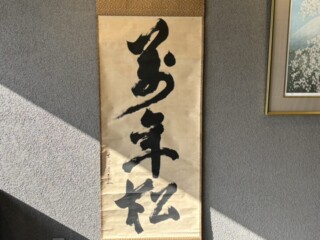

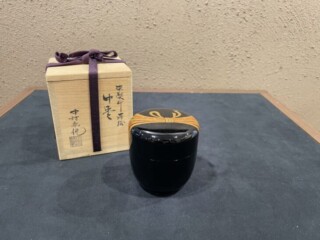

七代 堅叟宗守 直斎は茶道 武者小路千家の家元です。

直斎が活躍したのは江戸時代。今から300年ほど前の1725年に生を受けます。

直斎は六代 真伯宗守 静々斎に子がいなかったことから養子として引き取られ、茶を学びます。

静々斎が1745年に53歳で亡くなると直斎が七代目を襲名します。

武者小路千家、正式には官休庵ですが、直斎は官休庵中興とも呼ばれています。

時代は江戸時代中葉。時の将軍は八代将軍徳川将軍でした。

吉宗と聞くと目安箱の設置や某テレビ番組などでも有名で人気がありますが、時代は変革期と言っても過言ではないよう様相を呈していました。

幕府財政は破綻寸前で、吉宗はその財政立て直しのため質素倹約、増税を課します。その結果庶民を始め、様々な人たちが影響を受けました。

茶の湯は高尚なものです。そのため茶道の千家の家々もその影響はまぬがれません。

そんな中で直斎は辣腕を振るいます。

表千家、裏千家とも協力し、現在へと続く家元制度を整え、時代の荒波に対し協力して乗り越えていきます。

また、それまで4畳半以上8畳程の広さの茶室が伝統として受け継がれていた中で、15畳という広さの弘道庵を作ったことも画期的でした。

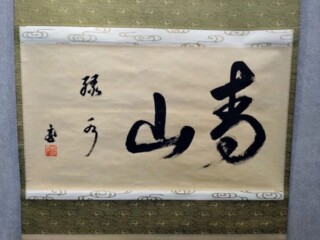

歌や書に秀で、多才な才能を発揮していた直斎でしたが58歳という若さでこの世を去りました。

茶道具・茶器作家一覧

表千家十四代 而妙斎

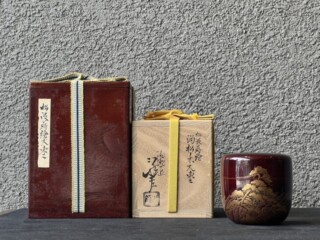

千宗左而妙斎は、茶道表千家十四代家元です。

表千家とは、千利休を祖とする茶道流派の一つです。裏千家・武者小路千家と共に茶道三千家とも呼ばれる、茶道では大変有名な流派となります。

而妙斎(幼名:岑一郎)は1938年、そんな表千家の十三代家元・即中斎の長男として生まれます。

1967年に大徳寺の方谷浩明老師から「而妙斎」の斎号を与えられて、宗員となりました。1980年の先代・即中斎の逝去に伴って、翌年1981年に表千家家元十四代宗左を襲名します。1990年の利休400年忌を迎えるにあたっては而妙斎が亭主となり、三千家合同でお茶会が行われました。

2000年には芸術文化分野において優れた業績を残した者に与えられる紫綬褒章を受章します。

その後2018年に長男・猶有斎に家督を譲り、自身は隠居します。昭和から平成にかけて表千家を発展させた方として、広く名が知られております。美術品だと、茶道具の書付などで見かける場面が多いかもしれません。

鈴木 玩々斎

鈴木 玩々斎は竹芸作家で、明治から昭和にかけて活躍しました。

16歳の頃に竹芸作家の山下巧竹斎に師事し、腕を磨いた後独立、その翌年森華堂より「元々斎」の号を受け、その後「玩々斎」に改名します。改名後は浪華籃友会展、大阪工芸展などの展覧会に出展し高い評価を受けています。

作風は主に煤竹や竹根を使用し花籠や敷物、煎茶道具や華道具などを手掛けており、非常に細密に作りこまれた網目の美しい作品や荒々しい印象を受けるような芸術性の高い作品なども手掛けています。使う素材も煤竹・鳳尾竹、紫竹、斑竹、古矢竹など作品によって使い分け、編み方も六ツ目編み・亀甲編み・菊底編み・花紋編み・透かし編みなど様々で技術の高さと作品に掛けるこだわりが垣間見られます。

また作家自身が昭和25年に亡くなっていることもあり、作品が50~100年ほど経っていることで竹が程よく風化することで美しい飴色になっている物も多く人気が高くなっています。

伊勢崎 晃一朗

伊勢崎晃一朗は、1974年生まれの備前焼作家です。

人間国宝である備前作家・伊勢崎淳の長男として生まれ、現在においても活躍の幅を広げておられます。

東京造形大学の彫刻科を1994年に卒業し、その後はアメリカにて研鑽を積みました。1998年からは父・淳の弟子でもあった陶芸家、ジェフ・シャピロのもとで二年間陶芸を学びます。そして2000年に備前に戻り、父・淳のもとで陶芸家としてのスタートラインに立ちました。

以降は多くの展覧会で受賞を重ねつつ、個展やグループ展を開催する人気作家となっております。

伊勢崎晃一朗の作品では、オブジェ的な造形のものがよく見られます。今までにないような凝った造形を創り出す一方で、手の取りやすさなど使い勝手の点でもきちんと計算されており、まさにアート性と用の美が両立した現代的な備前焼といえます。

土色に関しても、備前伝統の重厚な色味のものから海鼠釉や金彩などを取り入れた豊かな発色を持つものまで様々であり、広くユニークな作品が楽しめる作家さんです。

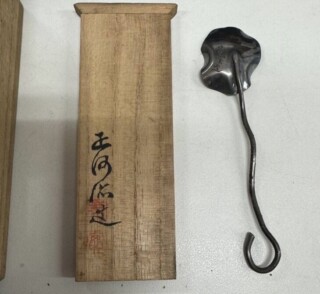

中川 義實

中川義實は明治時代頃に活動した岡山県出身の金工師です。

義實について残された資料は少なく、明治時代頃までの金工師をまとめた『古今金工一覧』と父・正阿弥勝義の手紙の宛先と内容からその活躍を知る事が出来ます。

『古今金工一覧』によると「夏雄門中川氏十四代目ナリ東京後ニ京師住」とあります。ここから加納夏雄に師事した中川家の14代目である事が見受けれます。加納夏雄は京都の名工として知られ、中川家は父・正阿弥勝義の生家で岡山の金工師の名門として知られます。また、勝義との手紙から東京や京都・大阪にいたことは間違いありません。手紙の内容から神戸に光村家という顧客を抱えており、刀装具を依頼されていたことが分かります。

義實の作品は刀装具のほかに鉄瓶や香炉から仏像まで広く残されています。そのいずれも美麗であり、細緻に富んだ仕上がりとなっております。

残念ながら世にあまり認知されておらずインターネットでは海外向けの販売サイトのみヒットし日本語のサイトが全く出ない人物となっております。少しでも中川義實が世に広まり、緑和堂にお持ちいただけることを心よりお待ちしております。

金龍堂

金龍堂は、初代大國壽朗が発足した鉄瓶や金工品を得意とした工房です。

初代の大國壽朗の他にも松尾忠久、佐野直之らの有名作家が在籍していました。

金龍堂の歴史は古く、明治期~大正期にかけて多くの名品を世に残しました。

明治期は、亀文堂、龍文堂、金寿堂などの有名工房が数多く存在した時代で、その年代の職人達の技術力の高さは現在でも世界的に高い評価を受けている作品ばかりです。

今回紹介させていただく『金龍堂』も国内のみならず、中国本土や台湾などの煎茶文化が盛んな国でも高い人気を誇ります。

金龍堂の作品にも様々なタイプがありますが、特に人気が高いのは『鉄瓶』です。

特に初代である大國壽朗の作品となると数百万円で取引されている品も存在します。

木越三右衛門

初代木越三右衛門(木越正之)は、江戸時代に河北郡木越村で生まれました。農民の出身でしたが、鋳物師としての才能を見出され、横川長久のもとで修行しました。18歳の時には、師である横川長久の命により金沢天徳寺の梵鐘(釣鐘)を製 …

武者小路千家十二代 聴松宗守 愈好斎

十二代 聴松宗守 愈好斎(ゆこうさい)は茶道の武者小路千家の家元です。 名は嘉次、宗守、別号として聴松。 明治から昭和の半ばにかけて活躍された茶人です。 武者小路千家の十二代家元ですが、元々は表千家久田流十代家元・久田宗 …

大森 金長

大森金長は武者小路千家にて厚く抱えられた錺師で、多くの茶道具を制作しました。 錺師という見慣れない言葉。「かざりし」と読み、金工細工職人を指します。 金属加工の歴史は古く、日本においては出土品などから弥生時代にまで遡るこ …

荒井 正春

荒井正春は、福井県で三代続く蒔絵師の名跡です。 初代より当代まで相伝された蒔絵技法は、際立つ漆と金の美しさをもっており、古くからある伝統的な茶道具に古典的な技法ながらも新しい風を吹き込む先進的なモノづくりが特徴となってい …

益田 芳徳

益田芳徳は1934年、東京に生まれました。 中学生のころ、教員であった利根山光人に絵画を学び、画家を志すようになりました。 1954年、20歳のころに上越クリスタル硝子株式会社(2023年10月廃業)よりガラス作品の制作 …

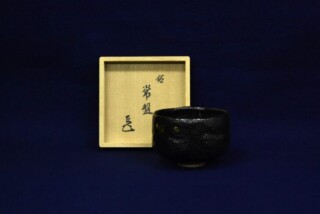

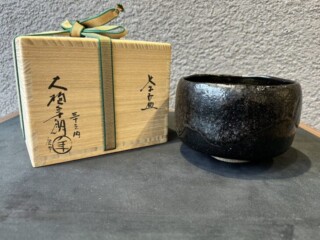

大樋 年朗

大樋年朗(本名:奈良年郎)は、代々大樋焼を継承する本家「大樋長左衛門」の十代目となる人物です。 大樋焼は金沢にある、楽焼を源流とした陶芸窯、およびその流派です。 年朗は1927年に九代大樋長左衛門の長男として生まれ、早く …

川瀬 竹春

川瀬竹春(初代)は、岐阜県出身の陶芸家です。 1894年岐阜県安八郡輪之内町で生まれ、京都に移りました。 三代清風与平に指導を受けた後、初代三浦竹泉に師事。染付などの技法を体得します。 祥瑞(染付磁器の一種)による茶器を …

井上 素三

素三は初代素三から始まり四代まで続く、急須作りの名家と言われています。 初代素三(1866-1922)は名を井上素太郎といい富本岩次郎の三男として生まれます。後に井上家に入り、初代木二、二代三光に師事し、茶人の柴山準行に …

林 正太郎

林 正太郎は岐阜県土岐市下石町の窯元の子供として生まれました。 商業高校を卒業後、名古屋で就職しましたが、すぐに岐阜県に戻ってきました。 それから兄である林 孝太郎に師事し、陶作を手伝うようになりました。 初期の頃はガス …

小西 平内

小西平内は、兵庫県西宮市に「太閤窯」を構える陶芸家、およびその名跡です。 太閤窯を築いた初代・平内とその甥の二代・平内がおり、世に多く出ているのは二代の作品となります。なのでここでは、主に二代の紹介をさせていただきます。 …

中村 宗悦

中村宗悦は、石川県出身の漆芸作家です。 1932年に生まれ、十代の頃には父親から「髹漆(きゅうしつ)」という技法を学びました。以来、宗悦はその技法一筋で作品を製作していきました。 「髹漆」とは、へらや刷毛を使って漆を素地 …

山本 太仙

山本 太仙は1953年四日市に生まれました。 父は築窯業、祖父は急須作家で、作陶に恵まれた環境に育ち、高校卒業と同時に焼き物の道に入ります。 伝統工芸の萬古急須を作る傍ら、釉薬を研究し従来の赤土急須にない新しい感覚の施釉 …

川端 近左

川端近左は、江戸時代末期から200年ほど続く漆工芸師です。当代は六代目になります。 始まりは、京都で近江屋という油屋を営んでいた左兵衛(初代)の好きが高じて始めた蒔絵がいつしか家業になったとされ、近江屋の「近」と左兵衛の …

前端 雅峯

前端 雅峯は、山中塗の塗師であり、棗師です。 前端雅峯は1936年、前端家八代目、前端春斉の長男として石川県にて生まれます。 幼いころから父の前端春斎の仕事を手伝いながら技術を磨きました。 1961年頃からは更なる技術向 …

伊藤 東彦(いとう もとひこ)

1939年、福岡県大牟田市に生まれ。 1960年にデザイナーを目指し東京芸術大学美術学部工芸科に入学するが、安保闘争の影響によりデザイン系の科目を受講することができず、新設されたばかりの陶芸科を選んだことをきっかけに、陶 …

池田 退輔

池田 退輔は斎藤茂吉文化賞を受賞されている方です。 池田退輔は1923年山形県生まれで1957年に本間美術館の庭園に東京芸大の浅野陽、三浦小平二らの指導を受けて、楽焼窯を造り作陶を始めます。 村瀬治兵衛、小山不二夫両氏の …

坪島 土平

本名は坪島一男。三重県の廣永窯で作陶をしていた陶芸家です。 土平という号は、本名の苗字の坪島の坪の字を左右に分けたところからきています。本来の表記だと、土の字の右側中央の近くに点があります。土が飛んで付いたという事を表現 …

裏千家十五代 汎叟宗室 鵬雲斎

鵬雲斎(汎叟宗室)は、茶道三千家の一つ・裏千家家元の十五代目です。 父・裏千家十四代家元の碩叟宗室(淡々斎)の長男として生まれ、十五代目家元を襲名し活躍したのち、現在は自身の長男・玄黙宗室(坐忘斎)に家元を継承しています …

二上 常太郎

二上常太郎は、富山出身の蝋型師です。 伝統工芸の街・富山県高岡市で生まれ、斯界に誇る技術保持者の一人として、銅器を愛しその鋳肌に魅せられ、およそ60年の間創作活動を続けて居られました。作品は鍛え抜かれた技法のたしかさと気 …