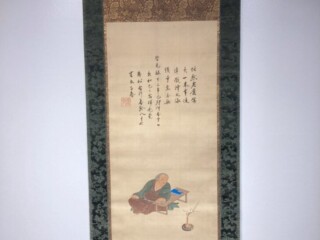

藤村庸軒は、千利休の孫にあたる千宗旦の直弟子であり、山田宗徧、鈴木普斎、久須見疎安らとともに「宗旦四天王」と呼ばれる茶匠です。表千家の流れをくむ庸軒流の開祖であり、漢詩にも精通した文化人でもあります。

庸軒は表千家久田流の初代・久田宗栄の次男として生まれ、呉服屋の藤村家の養子になったとされています。卓越した美的センスから儒学、漢学、和学に精通する広い教養を持ち、茶道だけでなく、漢詩・和歌・作庭・花道・茶具の製作に才能を発揮した人物です。庸軒には多くの師がおり、茶の湯は薮内紀智・小堀政一・金森重近・千宗旦の下で学んでいます。儒学は三宅亡洋を師としています。

庸軒の最大の功績はやはり、庸軒流の開祖となったことです。庸軒流は後にいくつかの派閥に別れはしましたが、現在においても継承され続けております。

門人には優れた茶人が多く、実の息子である藤村正員や、近藤柳可、比喜多宗積といった茶人たちが現代まで庸軒流を継いできました。

茶具の作成においても名を残しており、庸軒の作成した茶具は高い評価がされています。

後藤瑞巌は明治から昭和にかけての臨済宗の僧です。

岐阜県安八群南にて父・後藤吉左衛門、母・なおの五男として生まれ、小、中、高、大学と進学し、東京帝国大学在学中に鎌倉円覚寺にて参禅し得度(出家)します。

大学卒業後は渡米、そして布教と宗教研究に励みます。帰国後も研究に励み1914年に妙心寺派朝鮮布教監督に就任します。その後は岐阜県園成寺の住職に就任。そして翌年の妙心寺派東海庵住職に就任。その後も臨在宗大学の学長に就任したり、いろんな寺の役職に就きます。

海外の布教に力を注いでいたのも特徴的で大徳寺派管長に推挙されてからすぐシアトルの布教の旅に出ました。大徳寺派管長を退任後は京都にて隠居し余生をそこで過ごしました。

後藤瑞厳は茶の家元千家とのつながりがあり、裏千家15代家元鵬雲斎の名付け親でもあります。鵬雲斎の参禅の師が後藤瑞厳でそのつながりから茶道具の作成なども行うようになります。作成した作品の中には千家の家元のお墨付きをもらった、書付のある作品も残されています。僧として書いた書に千家の書付を記した作品もあり、千家とのつながりが近かったことが伺えます。

後藤瑞厳は僧でありながら確かな技術力を持っており作成した茶道具は確かな評価を得ており、物によっては10万円近い金額にもなる作品を多く残しています。

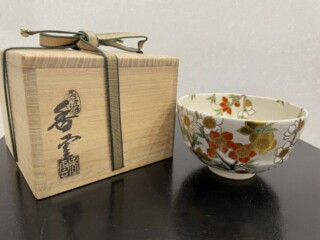

宮川香雲は真葛焼で有名な宮川香齋から分家した、京焼・清水焼の窯元で、現在3代目が活躍しています。

初代 宮川香雲は、真葛焼 2代 宮川治兵衛香齋(善翁)の三男として生まれます。治兵衛香齋の子は、長男が3代 光誉香齋、次男が4代 永誉香齋となり、真葛焼を発展させていきます。

三男として生まれた初代 宮川香雲は1946年に龍谷窯を開き、京焼・清水焼を発展させていきます。

その力が認められ、大徳寺 小田雪窓官長より、「香雲」の名を授かります。

2代 宮川香雲は初代の長男として1938年に生を受け、1982年に2代目を襲名します。京焼色絵、乾山・仁清・道八風、金襴手を得意として、その実力を遺憾なく発揮します。

3代は1966年に2代の長男として生を受け、父や祖父からの指導を受け、力をつけていきました。3代目は、初代・2代と積み重ねてきた京焼の伝統を引き継ぎつつ、新たな表現に挑戦しており、2017年に3代 宮川香雲を襲名しました。

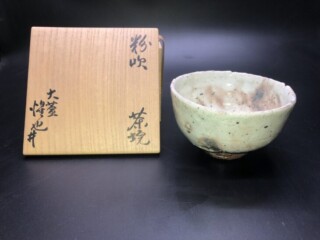

小川長楽は楽焼の作家であり、現在は三代目が活躍しています。

楽焼の元祖である楽家。その楽吉左衛門十一代・慶入のもとに、初代・長楽が弟子入りしたことからはじまります。

そこで類稀な才能を遺憾なく発揮した初代・小川長楽は独立を許され、建仁寺派四世竹田黙雷から「長楽」、茶道の裏千家十三代家元・圓能斎宗室から「長友軒」という号をそれぞれ授かります。

初代は楽吉左衛門十一代・慶入や十二代・弘入の写し物が得意とし、そこに創意工夫を加えたことで評価が高まりました。

以来長楽は、楽焼の伝統を守りつつ、それを発展させていきます。中でも「焼貫」と呼ばれる焼成技法に磨きをかけました。この技法は難しく、今までは小さなものにしか使えない技法でしたが、二代・長楽はこれを今までより大きなものにも使える術を編み出しました。

また、三代目は釉彩という長楽家独自の釉薬を完成させ、黒と赤が代名詞の楽茶碗に新たな彩りを加えます。三代目が得意とするのが、詩を題材にした見立て作品で、『醍醐花見短籍見立て』『百人一首見立て茶盌』『高台寺・三十六歌仙 歌見立作品』『松尾芭蕉 野ざらし紀行』などが高い評価を得ています。

伝統を守りつつも新たな価値を付け加える。まさに京都を代表する作家の一人と言えるでしょう。

亀文堂(きぶんどう)とは滋賀県の湖東で主に鉄瓶を製造していた鉄瓶屋です。波多野正平によって創業されました。昭和20年代まで4代に亘って引き継がれていましたが、高級な鉄瓶の需要がなくなってきたことにより、終わりをつげます。

正平は弟の秦蔵六と共に京都の龍文堂の2代目・四方安之助に師事します。蝋型鋳造を学び、のちに滋賀の東近江に移り住み、亀文堂を創設しました。最初は文房具や銅器なども作っておりましたが、幕末から昭和にかけて鉄瓶が一般家庭にも使われるようになってから、鉄瓶制作に力を入れます。そして自然をモチーフとした浮彫の鉄瓶が高い評価を受け、亀文堂の鉄瓶が広く知られるようになりました。初代の亀文堂正平の作品がやはり一番有名ではありますが、三代目亀文堂・安次郎は鉄瓶だけではなく、花器や香炉などの作品も多かったとされています。戦争などによって、鉄瓶の需要がなくなり、4代で終わてしまった亀文堂ですが、その高級な美術品としても見られる鉄瓶は今でも国内外で高い評価を受けています。

1558年~1637年 本阿弥 光悦(ほんあみ こうえつ)は、江戸時代初期に活躍した、書家、陶芸家、蒔絵師、芸術家、茶人等多岐にわたり活躍した方になります。生まれは、刀剣の鑑定を家業にする家元の長男として誕生し刀剣も触れていると考えられておりましたが、現存している資料を見ると、刀剣に触れてたものがほとんどなく、光悦は陶芸、漆芸、出版、茶の湯等マルチアーティストとして、京では「寛永の三筆」の一人として称されておりました。マルチに活躍した光悦は、後に京都市北区にある芸術村(光悦村)を残したことでも知られており、光悦の死後、お墓も日蓮宗の寺(光悦寺)にございます。日本の芸術や工芸に大きく貢献したことにより平成12年京都府は、産業やモノづくりのあり方を示す新しいスタイルとして京都府南丹市園部町に「京都新光悦村」及び「道の駅京都新光悦村」を整備致しました。