清課堂(せいかどう)は、1838年(天保9年)に京都で創業した老舗の金属工芸工房です。

創業以来、錫(すず)を中心に銀や銅などの金属を用いた工芸品を製作しており、神社仏閣の荘厳品や宮中の御用達品、煎茶道具など、伝統的な品々を手がけてきました。

現在は七代目当主・山中源兵衛氏が経営を担い、伝統技術を継承しつつ、現代のライフスタイルに合った製品づくりにも取り組んでいます。例えば、古い火鉢を錫で覆い、シャンパンクーラーとして再生するなど、伝統と革新を融合させた商品開発も積極的に行っています。

清課堂の製品は、使い込むほどに風合いが増し、独特の「侘び寂び」を感じさせる点が魅力です。特に錫製の酒器は、お酒の味をまろやかにすると評判で、現在でも贈り物として多くの支持を得ています。

金重道明は岡山県出身の備前焼の陶芸家です。

人間国宝・金重陶陽の長男として1934年に生まれた道明は金沢美術工芸大学工芸科を卒業後すぐに朝日現代陶芸展に初入選しています。これ以降、連続で入選しています。他にも日展や日本伝統工芸展にも入選しています。1960年に渡米し、翌年に帰国。1980年に日本陶磁協会賞を受賞し、1990年には岡山県重要無形文化財の保持者となります。1995年に逝去しました。

その作風は、渡米以前と以後に分けられます。以前は鋭利で不定形な形を好みましたが、渡米以後は轆轤を使い備前焼の伝統である陶土と変窯に力を入れました。また、斬新な造形的な花入れと伝統的な茶陶を行う事でも知られます。

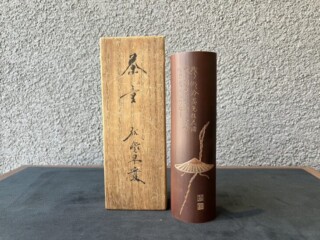

藤哲斎(とう てっさい)は、昭和期に活躍した広島県の彫刻工芸作家です。

広島は筆の名産地であり、哲斎もはじめは筆に文字を彫る仕事をおこなっておりましが、研鑽を積んでいくのちに煎茶道具に彫刻を施すようになっていきました。

昭和30年に広島県美展で作品が入選し、地元を中心に人気を集めることとなりました。

作品には竹を使用した煎茶道具が多くあります。哲斎の培った技量と細やかな表現力は特に茶量(茶合、仙媒)作品に強く表れ、現在でも多くのファンがおります。広島の活動が中心だったため、中国地方の煎茶をされている方に人気がありました。

哲斎が彫る茶量の図案は様々あり、人物や動物、草木といった細やかな表現が必要なものから煎茶人好みの漢詩文や中国古典を取り入れたものまで、幅の広い組み合わせで作品に趣を生み出しました。

茶量以外でも茶巾筒や煎茶盆など、いずれも作家性のある煎茶道具を制作しており、今なお多くの人々を惹きつけております。

鈴木 玩々斎は竹芸作家で、明治から昭和にかけて活躍しました。

16歳の頃に竹芸作家の山下巧竹斎に師事し、腕を磨いた後独立、その翌年森華堂より「元々斎」の号を受け、その後「玩々斎」に改名します。改名後は浪華籃友会展、大阪工芸展などの展覧会に出展し高い評価を受けています。

作風は主に煤竹や竹根を使用し花籠や敷物、煎茶道具や華道具などを手掛けており、非常に細密に作りこまれた網目の美しい作品や荒々しい印象を受けるような芸術性の高い作品なども手掛けています。使う素材も煤竹・鳳尾竹、紫竹、斑竹、古矢竹など作品によって使い分け、編み方も六ツ目編み・亀甲編み・菊底編み・花紋編み・透かし編みなど様々で技術の高さと作品に掛けるこだわりが垣間見られます。

また作家自身が昭和25年に亡くなっていることもあり、作品が50~100年ほど経っていることで竹が程よく風化することで美しい飴色になっている物も多く人気が高くなっています。

金龍堂は、初代大國壽朗が発足した鉄瓶や金工品を得意とした工房です。

初代の大國壽朗の他にも松尾忠久、佐野直之らの有名作家が在籍していました。

金龍堂の歴史は古く、明治期~大正期にかけて多くの名品を世に残しました。

明治期は、亀文堂、龍文堂、金寿堂などの有名工房が数多く存在した時代で、その年代の職人達の技術力の高さは現在でも世界的に高い評価を受けている作品ばかりです。

今回紹介させていただく『金龍堂』も国内のみならず、中国本土や台湾などの煎茶文化が盛んな国でも高い人気を誇ります。

金龍堂の作品にも様々なタイプがありますが、特に人気が高いのは『鉄瓶』です。

特に初代である大國壽朗の作品となると数百万円で取引されている品も存在します。

ここでは入江光人司の作品についてご説明します。

備前焼で主に宝瓶(ほうひん)を制作している数少ない作家です。

宝瓶とはお茶を入れる急須の一種であり、取っ手が無いので片手で両端を持ってお茶を注ぐ茶器のことです。

入江氏の作品作りの大きな特徴としては、轆轤を使用せず手捻りで制作しているという点です。

轆轤を使用して制作すると水を大量に使用する為、土の持ち味が活かされません。

土の持ち味である士味を活かす為に入江氏は手間や時間は掛かりますが丹念に手捻りで制作をしています。

その結果、土味を非常に活かした入江氏独特の作品が出来上がります。

又、入江氏は希少価値のある鉄分の少ない土で制作した白備前の作品も制作し

ています。

白備前の作品も高い評価を受けています。