香道(こうどう)は、香木を焚いて立ちのぼる香りを「聞く」ことによって楽しむ、日本の伝統的な芸道です。

ここでいう「聞く」とは、ただ香りを嗅ぐのではなく、香りを心静かに受けとめ、そこに込められた季節の移ろいや物語を想像し、五感で深く味わうことを意味します。茶道が「茶を点てて味わう」、華道が「花をいけて美を鑑賞する」芸であるように、香道は「香りを聞き、心を遊ばせる」芸道なのです。

この記事では、香道の起源や歴史、代表的な流派、香りを楽しむ「組香(くみこう)」などを詳しくご紹介します。

香道の起源と歴史的背景

香道の起源は、日本に仏教が伝来した飛鳥時代にさかのぼります。

仏教儀式として香木が焚かれるようになり、寺院での供養や儀式に欠かせない存在となりました。香りは神仏への捧げ物であると同時に、心身を清めるものとして用いられていたのです。

平安時代になると、香は宮廷文化の中で発展します。貴族たちは衣類や紙、調度品に香を焚きしめることで、香りを自らの教養や趣味の表現手段としました。『源氏物語』の中には、登場人物が自分だけの香を調合して身にまとう描写があり、香りがその人の個性や教養を映し出す文化であったことがわかります。

鎌倉・室町時代に入ると、香りは単なる嗜好品から「芸」としての性格を強めていきます。特に室町期には「組香」と呼ばれる香合わせの遊びが流行し、いくつかの香木を焚き比べ、その香りを文学的な主題や和歌と結びつけて楽しむようになりました。この頃、香道の基盤が形成され、茶道や華道と並ぶ芸道として確立されていきました。

江戸時代には、香道は武家から町人にまで広がっていきました。将軍・徳川家康が最高級の香木「伽羅(きゃら)」を珍重した逸話も残っています。

このように香道は、宗教的な「香」から始まり、宮廷文化の「香」、そして武家や庶民も親しむ「芸道」として発展してきました。その歴史は、日本人が香りを通じて自然や文学、精神性を表現してきた歩みそのものだといえるでしょう。

流派の特色

香道は室町時代に体系化される中で、いくつかの流派が生まれました。その中でも特に有名なのが「御家流(おいえりゅう)」と「志野流(しのりゅう)」の二大流派です。これらはともに室町時代に成立し、現在に至るまで香道の中心的な存在として伝統を守り続けています。

御家流

御家流は、主に公家社会を中心に広まった流派です。この流派の特徴は、優雅で格式を重んじる所作にあります。香りを鑑賞するだけでなく、和歌や物語と結びつけて情緒を深めることに重点を置いています。宮廷文化の香り高い雰囲気を色濃く残しており、洗練された雅の世界を体現する流派といえるでしょう。

志野流

志野流は武家社会にルーツを持ちつつ、武士の精神文化と深く結びついて発展しました。香りを的確に聞き分けること、礼法を重視することが特徴で、凛とした緊張感の中に香りを味わう美学があります。武家の嗜みとして広まり、武士道の精神性と響き合う芸道として発展しました。

その他の流派

この二大流派を中心にしながら、現代では多様な香道のあり方が試みられています。たとえば「三品大枝流(みしなおえりゅう)」は、伝統を尊重しつつも自由で創造的な表現を重視する流派です。この流派は香を単なる歴史的文化として守るのではなく、現代の人々がより身近に楽しめる形で普及させることを目指しています。

流派ごとに所作や鑑賞法に違いはありますが、共通しているのは「香を聞き、心を澄ませる」という姿勢です。それぞれの流派が持つ個性は、日本人が香りに寄せてきた多様な美意識を映し出しているといえるでしょう。

香道の鑑賞法と「組香」の遊び

香道の魅力は、香りを「嗅ぐ」のではなく「聞く」ことにあります。香りと向き合う際に、心を澄ませ、まるで音を聞くように静かに香りを味わうのです。香道はただ香りを楽しむだけでなく、香りを通して自然や文学と触れ合う感性の世界でもあります。

香道の鑑賞方法には大きく分けて二つの形があります。

聞香(もんこう)

ひとつの香木を焚き、その香りを落ち着いて味わう方法です。香炉を両手で受け取り、静かに鼻先へ運んで深呼吸するように香りを聞きます。香りの強弱や甘み、辛みなどを丁寧に感じ取りながら、その奥にある自然の風景や心象風景を想像して楽しみます。

組香(くみこう)

いくつかの香を順番に焚き比べ、香りの違いを「聞き分ける」遊びです。単に正解を当てるゲームではなく、香りを文学や物語と結びつけて鑑賞します。

代表的なのが「源氏香(げんじこう)」です。これは五種類の香を組み合わせ、その聞き分けの結果を線で結び、源氏物語の54帖のうちの52帖の巻名に対応させて表現するものです。香りを通じて文学の世界に遊ぶ、雅な文化といえるでしょう。

組香は香りを通じて文学や自然に親しみ、香りの背後にある物語や情景を想像することで、参加者は自らの感性を豊かにし、深い体験を得ることができます。香りを聞きながら、それが自然や文学の一部であると感じることで、日常を超えた静けさの中での深い体験を得ることができます。

香木の種類と五感へのアプローチ

香道で用いられる香木は、自然が長い時間をかけて育んだ貴重な素材です。なかでも代表的な香木には、「沈香(じんこう)」と「白檀(びゃくだん)」があります。

沈香(じんこう)

沈香は東南アジアに自生するジンチョウゲ科の樹木が、外傷やカビなどの影響を受けて樹脂を蓄積し、数百年から数千年の時を経て生成される香木です。産出される地域や気候条件によって香りが大きく異なり、極めて希少価値の高いものとされています。その中でも最高級とされるものが「伽羅(きゃら)」で、深みのある芳醇な香りは人々を魅了し続けてきました。

白檀(びゃくだん)

白檀はインドを中心に自生する樹木で、甘くやわらかな香りが特徴です。沈香よりも比較的入手しやすいため、寺院の線香や扇子の材料としても広く使われています。香道では沈香ほど重厚ではないものの、爽やかで心を落ち着かせる香りとして重宝されています。

六国五味による分類

香道では、香りを体系的に理解するために「六国五味(りっこくごみ)」という伝統的な分類法が用いられます。

- 六国(りっこく):産地に基づく分類。ベトナムやマラッカなど、東南アジアの特定の地域の沈香を指します。

- 五味(ごみ):甘・酸・辛・苦・鹹(しおからい)の五種類の味覚に対応させて香りを表現します。

香道では香りをただ「良い・悪い」と評価するのではなく、五感を駆使して微妙な違いを感じ取り、自然や文学と結びつける繊細な感性を育んでいきます。

香りと五感のつながり

香道は嗅覚だけでなく、視覚・聴覚・触覚・味覚とも深く関わっています。香炉や道具の美しい意匠を鑑賞するのは視覚、静寂の中で香を聞くことは聴覚の冴えを促します。香木を手に取る感触や、香りを「五味」で味わうことも重要な要素です。

香道は五感を総合的に使い、心を澄ませる芸道なのです。これは単に香りを嗅ぐだけの活動ではなく、心と体を調和させ、静けさの中で深く味わう精神的な体験でもあります。

香道具の世界:美と工芸の融合

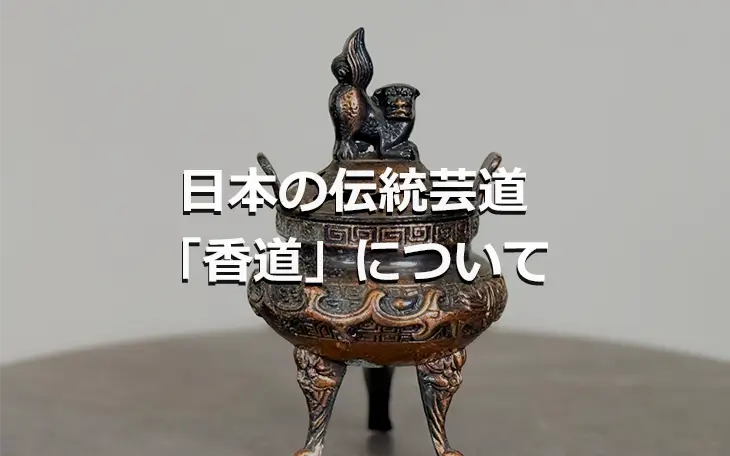

香道を楽しむうえで欠かせないのが「香道具(こうどうぐ)」です。香道具は香を焚くための実用的な役割を担うだけでなく、陶芸や漆芸、金工などの伝統工芸が息づく美術品としての側面も持っています。その一つひとつに、香りを大切にしてきた日本人の美意識が表れているのです。例えば、香炉はその美しさと機能性を兼ね備え、単なる道具ではなく芸術品としても評価されています。

代表的な香道具

香炉(こうろ)

香木を焚くための器で、陶磁器や金属、漆器など多彩な素材で作られます。意匠には、四季や物語をモチーフにした雅やかな装飾が施されることもあります。

銀葉(ぎんよう)

雲母を薄く加工した板で、炭火と香木の間に敷くことで、香木が直接燃えずにゆっくりと香りを放つように工夫されたものです。

香炭団(こうたどん)

香を焚くための専用の炭。火持ちが良く、安定した熱を保つように作られています。

火道具(ひどうぐ)・香筋建(きょうじたて)

火筋、羽箒(はぼうき)、灰押しなど、香炉を整えるための一式の道具。所作の美しさも香道の魅力の一つです。香筋建は火道具を納めておく筒で、流派によって火道具の納め方に一定のルールがあります。

香包(こうづつみ)・志野折(しのおり)

香包は香木を包んで持ち運ぶための竹紙や和紙です。志野折は香包みを入れるための上包みで、鳥の子紙を7枚重ねて作られ、表面には金地、春秋の花、尾長鳥の絵が描かれているのが特徴です。

香札(こうふだ)

組香で香を聞いた結果を答えるときに用います。12枚が10客分で1セットです。

名乗紙(なのりがみ)

香札を使用しない組香で、答えを記すための小さな短冊状の紙です。別名手記録紙ともいいます。

工芸美と香道の調和

香道具には陶芸、漆芸、金工、木工など、日本の伝統工芸の技術が惜しみなく注がれています。例えば、香合や香炉、蒔絵が施された香箱などは、それ自体が芸術品として高く評価されています。

香道の場では、香りを聞くことと同じくらい、道具の美しさや扱い方も大切にされます。道具を手に取る所作や配置の仕方にまで心を配ることで、香道は「香りを聞く」だけでなく「美を鑑賞する」芸道へと広がっているのです。

道具に宿る精神性

香道具は単なる道具ではなく、香を尊び、静けさの中で心を澄ませるための象徴でもあります。使い込まれた香炉や灰押しには、歴代の愛好家たちの手跡や精神が宿っており、それらを通じて歴史の連なりを感じることができます。

このように香道具は、香を楽しむ実用性と美術品としての価値を併せ持つ存在であり、香道をより豊かに彩る大切な要素となっています。

現代における香道の魅力と普及

かつては貴族や武士の教養として楽しまれた香道ですが、現代ではその存在を知る人は少なくなっています。それでも、香道は今なお静かに受け継がれ、新しい形で人々の生活に寄り添い始めています。

現代に息づく香道

茶道や華道と同様、香道も「芸道」としての厳格な伝統を守り続けています。しかし、最近では体験教室や公開講座などを通じて、初心者でも気軽に触れられる場が増えてきました。専門の香道流派や文化センター、寺院などで開かれる講座では、実際に香を「聞く」体験をしながら、香木や香道具に親しむことができます。これにより、香道は単なる古い伝統にとどまらず、現代のライフスタイルにも溶け込む形で再評価されています。

心を整える時間としての魅力

現代社会では、情報過多や忙しさから心の余裕を持つことが難しいと感じることが多いですが、香道はその静けさの中で心を落ち着け、五感を研ぎ澄ます時間を提供してくれます。アロマセラピーや瞑想とも共通するリラクゼーション効果があり、忙しい現代人にとって心の栄養となり得るのです。

芸術と文化の架け橋

香道は単に香りを楽しむだけでなく、文学・美術・工芸など幅広い日本文化と結びついています。源氏物語をはじめとする古典文学を題材とした組香や、蒔絵や陶芸と融合した香道具の世界は、総合芸術としての魅力を放っています。現代においても、伝統工芸や日本文化に関心を持つ人々にとって、香道はその入口となり得ます。

香道は、伝統を守りながらも時代に合わせた形で広がり続けています。静かに香を聞くひとときは、忙しい現代にこそ必要な「心の余白」を与えてくれる文化なのです。

結び:五感を研ぎ澄ます芸道の世界

香道は、ただ香りを楽しむだけの行為ではありません。香木を聞き、その香りの微妙な違いを感じ取る過程には、目に見えない世界を深く味わうための精神性が宿っています。

茶道が「一服のお茶を通じて和敬清寂を体現する」ものであり、華道が「自然の美を一瓶の花に凝縮する」芸道であるように、香道は「香を通して心を澄ませ、五感を研ぎ澄ます」芸道です。

香りは目に見えず、形にも残りません。しかし、その儚さこそが人の感性を刺激し、記憶や感情を呼び起こす力を持っています。香木を手に取り、静かに香りを聞く行為は、現代の私たちに「今、この瞬間を大切にする」ことを思い出させてくれる瞬間でもあるのです。

現代社会において、香道は決して遠い存在ではありません。忙しい日常の中で心を落ち着けたいとき、あるいは日本文化を深く知りたいとき、香道の世界に触れることは新たな発見と豊かさをもたらしてくれるでしょう。

香道は過去の遺産ではなく、今も私たちの心に寄り添う芸道です。その扉を開けば、五感を研ぎ澄まし、心を静かに整える新しい体験が待っています。