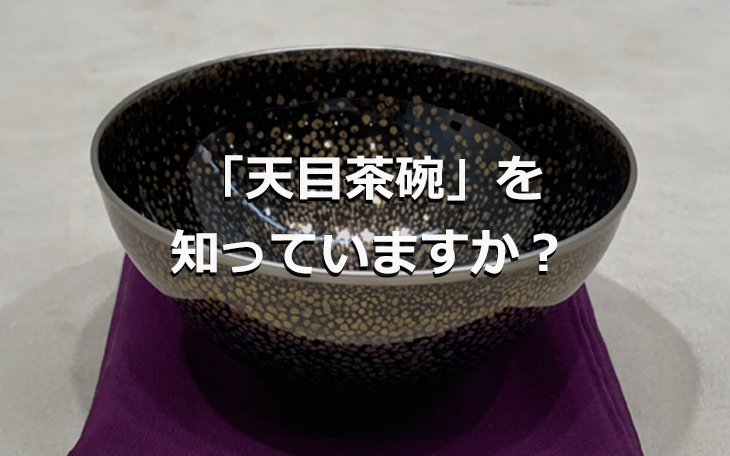

深い黒釉に神秘的な輝きを宿す「天目茶碗(てんもくちゃわん)」。かつて中国から伝わり、日本の茶道に受け継がれたこの器は、茶道具としての実用性に加え、美術品としても価値が認められてきました。

曜変や油滴といった多彩な種類、さらに偶然の窯変が生み出す唯一無二の模様は、何百年もの間、多くの人々の心を惹きつけてきました。本記事では、天目茶碗の魅力とその背景を解説します。

天目茶碗とは?

天目茶碗とは、中国・南宋時代(12〜13世紀)に福建省の建窯で焼かれた黒釉の茶碗を起源とし、日本の茶道文化に深い影響を与えた器です。その名称は、中国浙江省にある天目山に由来します。禅の修行に赴いた日本の僧侶たちが、天目山を経由して黒釉茶碗を持ち帰ったことから、日本で「天目茶碗」と呼ばれるようになりました。なお、中国本土では「建盞(けんさん)」と呼ばれています。

中国・建窯に生まれた黒釉の美

天目茶碗の原点は、中国福建省の建窯で焼かれた建盞にあります。鉄分を多く含む釉薬を用いることで、焼成の過程で深い黒色を生み出すのが特徴で、表面には偶然の窯変による模様が現れることもありました。こうした独特の発色と文様は、宋代の茶文化において高く評価され、貴族や文人の間で人気を博しました。

日本への伝来と「天目」という呼び名

鎌倉時代から室町時代にかけて、禅宗とともに中国文化が日本へ伝わるなかで、天目茶碗も禅僧によって持ち帰られました。天目山を経由した伝来の経緯から、日本で「天目茶碗」と呼ばれるようになったのです。この呼称は日本独自のものであり、中国では用いられていませんでした。

茶道具としての価値と役割

日本に渡った天目茶碗は、単なる輸入品ではなく、茶の湯において特別な位置づけを与えられました。当初は「闘茶」と呼ばれる遊興的な茶会で珍重され、その後は格式高い茶道具として武家や公家にも受け入れられていきます。とりわけ黒釉は、抹茶の鮮やかな緑を際立たせ、美的価値と実用性を兼ね備えていたため、日本の茶文化に深く根付いていきました。

形と釉の特徴 天目茶碗の基本様式

天目茶碗を特徴づけるのは、独特の器形と釉薬の美しさです。どちらも中国建窯にルーツを持ちながら、日本に伝わる中で「天目形」と呼ばれる一定の様式が確立されました。その造形と釉薬の表情は、天目茶碗を実用品から芸術性の高い茶道具へと昇華させています。

天目形の器形

天目茶碗の形は「天目形」と呼ばれ、一般的な碗とは異なる特徴を備えています。口縁はやや内側にすぼまり、飲み口が丸く閉じるような独特のシルエットを持ちます。底部には比較的低めで安定感のある輪高台が備わっており、掌にしっくり収まるような設計です。

この形態は、熱い茶を注いだ際に持ちやすく、また茶の表面を適度に覆うことで香りを逃がしにくいという実用的な利点もあります。天目茶碗は鑑賞品であると同時に、当時の茶文化に即した合理的なデザインでもあったのです。

黒釉の美学

天目茶碗のもう一つの大きな特徴は、釉薬にあります。鉄分を多く含む黒釉は、還元・酸化焼成のいずれにおいても黒く発色しやすく、深みのある漆黒の色調を生み出します。この黒色が、鮮やかな抹茶の緑を引き立て、視覚的にも美しいコントラストを生み出すのです。

さらに、焼成時の温度や釉薬の流れによって偶然生じる窯変(ようへん)は、油滴や曜変といった多彩な模様を生み出しました。偶然の作用が器ごとに異なる個性を与え、天目茶碗を「自然が生み出す芸術作品」へと高めています。

天目茶碗の多彩な種類

天目茶碗は黒釉という共通の基盤を持ちながら、焼成や釉薬の条件によって多彩なバリエーションが生まれました。ここでは代表的な種類と、それぞれの特徴について詳しく紹介します。

曜変天目(ようへんてんもく)

天目茶碗の最高峰と称されるのが曜変天目です。黒釉の中に瑠璃色や紫色の斑文が浮かび上がり、まるで星雲や銀河を覗き込むかのような幻想的な輝きを放ちます。模様は焼成中の偶然によってのみ現れるため再現は極めて困難です。現存する完品の曜変天目は日本に伝わる3碗のみで、いずれも国宝に指定されています。また完品ではありませんが、中国では杭州市で南宋時代の曜変天目茶碗の陶片が出土しています。曜変天目はその希少性と美しさから、古くから茶人や権力者に特別視されてきました。

油滴天目(ゆてきてんもく)

黒釉の表面に、銀色や金色に輝く斑点が散りばめられたように現れるのが油滴天目です。まるで油の滴が広がるような模様からその名がつきました。この斑点は、釉薬に含まれる鉄分が高温で結晶化し、気泡が破裂することで生じたものと考えられています。光の角度で表情を変える姿は曜変に次ぐ人気を集めました。

禾目天目(のぎめてんもく)

禾目天目は、釉薬の流れによって生じる縦の筋模様が特徴です。その姿が稲穂(禾)の筋に似ていることからこの名がつきました。縞模様の繊細な表情は素朴ながらも趣があり、日常的な茶会でも広く用いられました。

木葉天目(このはてんもく)

木葉天目は、吉州窯の技法によって生まれた個性的な天目茶碗です。葉を器に貼り付け、そのまま焼き上げることで葉脈の模様を釉薬に転写するというユニークな手法が用いられています。自然そのものの姿を茶碗に映し込んだような意匠は、禅的な思想とも通じ、鑑賞的な価値も非常に高いものです。建窯天目とは別系統ですが、日本では天目茶碗の一類型として伝えられました。

玳玻天目(たいひてんもく)

玳玻天目は、黒釉の上にべっ甲のような褐色の斑文が広がるタイプです。「玳玻」とは本来ウミガメの一種(玳瑁)を意味し、そこからべっ甲の質感を示す言葉として用いられました。華やかでありながら落ち着いた趣を持つ茶碗です。

その他の種類

上記のほかにも、希少なバリエーションとして灰被天目(はいかぶりてんもく)、柿天目(かきてんもく)、兎毫盞(うごうさん)、星天目(ほしてんもく)などが知られています。いずれも釉薬や焼成条件の違いから生まれたもので、それぞれに独特の魅力を持ちます。これらの種類を知ることで、天目茶碗の多彩さと奥深さをより一層味わうことができるでしょう。

天目茶碗の魅力と見どころ

天目茶碗の魅力は、単に茶を飲むための器という枠を超え、自然の偶然が生み出す美と、茶の湯文化の精神性を体現している点にあります。器そのものが語りかけてくるような存在感は、数百年を経てもなお多くの人を魅了し続けています。

偶然性が生む美的魅力

天目茶碗最大の特徴は、釉薬の中で生じる予測不可能な変化にあります。曜変や油滴といった斑文は、焼成の過程で温度や酸素量がわずかに変化することによって現れるもので、同じものが二つと存在しません。この「唯一無二の美」は、自然が描いた芸術と評され、まさに天目茶碗の神秘性を物語っています。

また、黒釉という深みのある背景があるからこそ、釉変による模様や光沢が際立ち、見る人の視線を吸い込むような迫力を持つのです。

歴史と文化が付与する価値

天目茶碗は、南宋時代の中国建窯を起源とし、日本に伝わる中で禅の思想や茶の湯文化と結びついてきました。鎌倉〜室町期には格式ある茶道具として尊ばれ、やがて国宝や重要文化財に指定されるほどの歴史的・文化的価値を持つ存在となります。

単に器の美しさだけでなく、そこに込められた時代背景や文化的文脈を理解することで、天目茶碗をより深く鑑賞することができるのです。

鑑賞のポイント

天目茶碗を鑑賞する際には、まず釉薬の表情に注目するとよいでしょう。油滴の輝きや曜変の星雲のような斑文は、光の当たり方や角度によって異なる姿を見せます。自然光や灯りの下で見比べると、まるで茶碗が呼吸しているかのように変化するのを感じられます。

また、器形や高台の仕上げも見逃せません。口縁の柔らかな曲線や、低く安定感のある高台の造形は、実用性と美意識を兼ね備えたデザインです。茶碗の内外をじっくり眺めることで、職人の技と自然の力が融合した美を堪能できるでしょう。

現代に残る影響

天目茶碗は南宋から日本に伝わったのち、単なる輸入陶器にとどまらず、日本独自の美意識や茶道の精神と融合し、今日に至るまでその影響を残しています。時代ごとに受け止められ方が変化し、現代でもなお新しい解釈や創作が続けられているのです。

日本での模倣と発展

天目茶碗が日本に伝わると、瀬戸窯をはじめとする国内の窯場で模倣が試みられました。これらは「古瀬戸天目」と呼ばれ、中国伝来の天目茶碗に倣いながらも、日本独自の工夫が加えられています。天目形の器形や黒釉の美学は、以降の日本陶磁の発展にも影響を与え、多様な茶碗の制作に結びつきました。

茶文化の変遷と天目茶碗

室町時代の豪華な茶会や闘茶の場では、曜変や油滴といった華やかな天目茶碗が重宝されました。しかし安土桃山期から千利休による「侘び茶」の美学が広まると、黒楽茶碗のような素朴で静謐な茶碗が好まれるようになります。これにより、天目茶碗は茶会の主役の座を譲ったものの、その美術的価値は逆に高まり、鑑賞用の茶碗として位置づけられていきました。

現代陶芸とコレクションの対象として

現代においても、天目茶碗は多くの陶芸家にとって創作のインスピレーション源となっています。釉薬の研究や焼成技術の再現が進められ、曜変や油滴を追求する作品も数多く発表されています。科学的な研究によって生成条件が徐々に明らかになりつつありますが、なお完全な再現は難しく、その神秘性が現代の作家や鑑賞者を惹きつけてやみません。

また、美術市場においても天目茶碗は高い評価を受けており、特に曜変天目は世界的にも注目を集める存在です。博物館や美術館での展示はもちろん、国内外のコレクターからも根強い人気を誇ります。

未来への展望

天目茶碗は、過去の文化財としてだけでなく、現代の茶道や陶芸の中で新たな意味を獲得し続けています。伝統を受け継ぎつつも、新しい素材や焼成法を取り入れた試みは、「現代の天目」と呼ばれる新たな価値を生み出す可能性を秘めています。

数百年前に生まれたこの茶碗が、今もなお進化し続けていることこそ、天目茶碗の普遍的な魅力と文化的な生命力を示しているといえるでしょう。

まとめ

天目茶碗とは、中国南宋時代の建窯を起源とする黒釉茶碗で、日本に伝わり「天目」という独自の呼び名とともに茶道文化に深く根付いた器です。その特徴は、内側にすぼまった飲み口や低めの輪高台といった独特の形状、そして黒釉による深い色調と釉変の偶然が生み出す多彩な模様にあります。

曜変天目・油滴天目・禾目天目・木葉天目・玳玻天目など、多彩な種類があり、いずれも唯一無二の美を備えています。その芸術性と希少性から、国宝に指定される作品も存在し、歴史的・文化的価値は計り知れません。

また、茶道の歴史においては豪華な茶会で尊ばれ、やがて侘び茶の広まりとともに鑑賞的価値が重んじられるようになりました。現代でも陶芸家による研究や再現の試みが続き、博物館やコレクションの世界で高い人気を誇っています。

天目茶碗は、実用性と芸術性を兼ね備えた「器の名品」であり、過去から未来へとその魅力を伝え続ける存在です。種類や特徴を知ることで、より深くその美しさを味わい、茶碗に込められた文化と歴史を体感することができるでしょう。