「練上手」にて1993年に国の重要無形文化財に認定された陶芸家として有名な人物は松井康成でしょう。

「練上手」とは異なる色の粘土を練り合わせてその収縮にて模様を表す技法です。色が違うといっても土は同一で顔料にて色を変えております土自体を変えてしまうと収縮率や耐火性が変わってしまい、感想や焼成といった工程を経ているうちに剥がれるので粘土のベースは同じにして顔料を使用して着色する技法が一般的です。

松井康成は嘯裂、象裂、堆瓷、破調、風白地、晴白、翠瓷、玻璃光といった8種類の練上手の技法を編み出しております。パステルカラーの様にはっきりと発色、そして艶のある質感が特徴的な作品や微細な色の変化やざらざらとした質感を楽しむ事ができる作品など松井康成の作る作品は様々です。

練上で用いる色土の収縮率を同じにする為に研究を重ね、独自の技法を世の中に発表して陶芸界に新しい面を切り拓いた松井康成の功績は人間国宝に認定されるのにふさわしい人物と言えます。

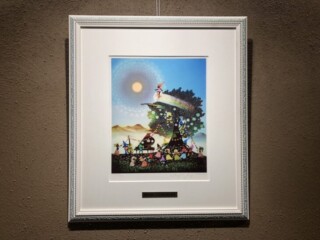

池田満寿夫は、1934年生まれの昭和を代表する作家・芸術家です。

1980年代にテレビなどのメディア出演を多くしていたことからご存じの方も多いかと思います。池田満寿夫を一躍有名にしたのは、芥川賞を受賞した「エーゲ海に捧ぐ」ではないでしょうか。

文学の他にも彫刻や陶芸、映画監督などとマルチな才能を発揮しておりますが、その中でもやはり画家としての一面は、官能的な「池田芸術」が前面に押し出たものが多く、国際的にも親しまれています。

そんな池田満寿夫は数多くの作品を輩出しており、制作した版画は1000点余り、陶芸作品は3000点を超えるとみられています。版画は絵画作品の中でもかなり力を入れられており、木版やシルクスリーン、リトグラフなどを制作していますが、中でもドライポイント技法による銅版画は高い評価を得ております。

池田満寿夫の官能的な芸術世界は、深層意識を駆り立てるような不思議な魅力を感じられます。機会がございましたら、是非一度ご鑑賞ください。

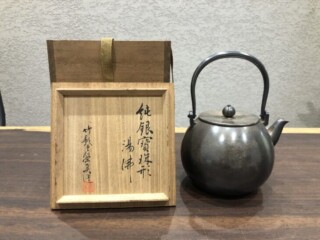

中川浄益(1559~2008年)は、金物、金工品を得意とした千家十職(金物師)の一人です。

初代である紹益は、当初、武具や鎧などの製作をしていたが、千利休の依頼をきっかけに茶道具製品の製作を開始したと言われております。

二代目以降は、千家十職にも選ばれ、現在の号である『浄益』となりました。

浄益家は、直近の十一代になるまでに、表千家の出入りを禁じられる(六代目)など数々の苦難がありましたが、乗り越えて現在まで至ります。

中川浄益は、茶道具製品を中心に香道具や置物など、あらゆる分野の作品を製作、多くの名品を世に残しました。

中川浄益の作品は、現在でも国内のみならず、国内外にも多くのコレクターが存在し、市場でも高い人気を誇ります。

緑和堂では、中川浄益の作品を強化買取中です。

茶道具製品はもちろん、あらゆる分野の作品の買取にご対応しております。

ご売却をご検討中の際は、是非お気軽にお声かけくださいませ。

竹影堂 榮眞(ちくえいどう えいしん)とは、寛政時代から約200年以上の歴史を持つ、京錺(きょうかざり)、金工品を製作する京都を代表する有名工房です。

栄真(榮眞)という屋号は、竹影堂の四代目竹次郎の時に、当時の有栖川宮殿下より賜り受けた号であり、現在でも受け継がれています。(現在は四代目榮眞)

主に代表作品としては、釣香炉が有名で、高価な作品となると一点で数百万円以上の価格が付く事も珍しくありません。

その他にも香炉等の香道具や茶道具製品、置物など作品の分野は多岐に渡ります。

緑和堂では、竹影堂 榮眞(栄真)を作品を強化買取しております。

緑和堂独自の豊富な販路で、他社には負けない買取価格を実現致します。

買取、査定をご希望の場合は、是非お気軽にお声掛けくださいませ。

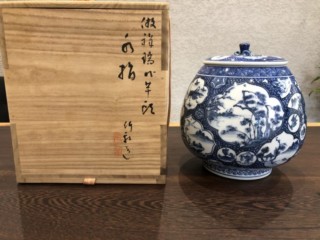

備前焼にて人間国宝に認定されていないものの、近年、人気が高まってきている原田拾六という陶芸家をご存知でしょうか。

岡山県の備前市に生まれた原田拾六は東京農業大学を卒業してから普通の会社員として働いておりました。

ですが、ギャラリーなどで陶芸の作品を見かけているうちに改めて故郷である備前の焼き物を認めるようになり、1971年に小六窯を築窯し作陶を始めていきます。

その後は桂又三郎に師事し、古備前の研究をしておりますが桂又三郎から「末恐ろしい鬼才」と言わしめるほどの腕前でした。

師からそれほどまで言わしめるということはもともとの才能のみならず、努力されていた結果ではないでしょうか。

原田拾六の作品は古来の備前焼の特徴を活かした独創的で豪快なものとなっております。さすがは師の桂又三郎から「鬼才」と言わしめるほどです。

備前焼はシンプルな造形が多いのですが、原田拾六の作品は創造性のある作品が多いです。

その作品はアメリカ ニューオーリンズのメトロポリタン美術館やニューオリンズのミュージアム・オブ・アートにも収蔵されており、国内のみならず海外からも人気の高い作家となっております。

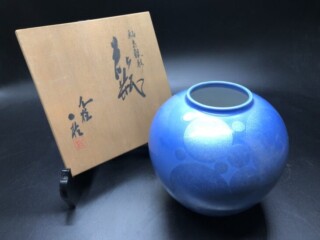

中村翠嵐(なかむら すいらん)は、京都出身の陶芸家です。

色鮮やかなコーチ(交趾)において、絵具の改良により

独自の色を創出しました。また、従来にはない

極細の文様の作品を得意としております。

茶席での取り合わせによって生かされてくる独特な模様の

茶道具の製作を心がけております。