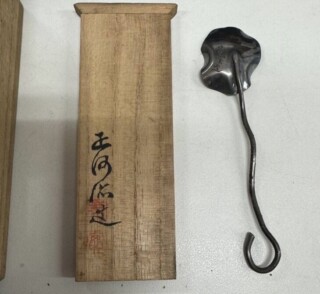

浜野矩随(はまの のりゆき)は、江戸時代中期頃に活躍した装剣金工師です。

浜野派の開祖である浜野政随のもとで門人として学び、浜野派の細密な作風に肉合彫りの意匠を加えた独自の作風を生み出しました。

落語に通じた方であれば、その名を耳にしたことがあるかもしれません。『浜野矩随』の噺は、落語ではよく掛かる馴染み深い演目です。江戸時代の腰元彫りが、ある出来事から己の才を見つめ直し、名工として江戸中に評判を立てるようになるという人情噺です。題から分かる通り、この噺のモデルとなった腰元彫りというのが浜野矩随です。

腰元彫りというのは刀剣の付属品の彫刻師のことで、現代で言う装剣金工作家に該当します。上記の演目の中で浜野矩随は仏像を彫刻するため、大佛師のイメージがつきやすいかもしれませんが、実際見られる作品のほとんどは刀剣装具となります。

矩随の名は三代まで続きます。乱世が終わって装具の装飾品としての需要が高まりだした江戸の世において、広く庶民の要望に応えた人気作家として浜野矩随の名は残っております。

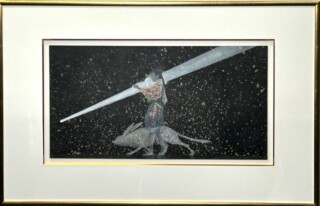

柄澤齊は、1950年栃木県日光市生まれの版画家です。

木口木版画の第一人者であり、現在は版画のほか絵画・オリジナルコラージュ・エッセイ・ミステリーなど様々な芸術や文学作品に携わっているマルチな作家さんです。

1971年に創形美術学校版画科に入学し、版画家・日和崎尊夫に通常よりも厚い版木を使う「木口木版」を学びました。

1973年の『盲天使の鏡』での日本版画協会新人賞を受賞をはじめ、その後さまざまなシリーズでの木版画を制作しています。作風は緻密な絵柄で、哲学的な鑑賞者に評価を委ねる物になっています。宇宙のような背景に抽象的なオブジェや人、動物をポツンと置いた作品や、オブジェに植物の根のような有機的な管をまとわりつかせた作品などダークな雰囲気を強く感じさせる作品が特徴的です。

文学に強い思い入れがあり、自ら出版工房・梓丁室を主宰したりミステリー小説で下野文学大賞を受賞するほか、挿絵本や版画集も積極的に刊行しており、幅の広い活動から大きく人気を集めている作家さんです。

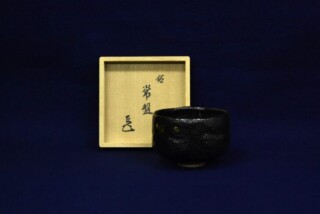

金田鹿男は1938年茨木県出身の陶芸家です。

茨城県の由緒ある寺院の住職の次男として生まれ、陶芸とは無縁の環境に育ちます。23歳の時に「泥だらけになって、精神的にも肉体的にも自分を鍛えたかった」と一念発起し、脱サラして陶芸の道を歩みます。師事したのは後に人間国宝にも選ばれる松井康成でした。3年の修業期間を経て独立しました。個展など様々な展覧会を開きました。

作風は、松井康成と同じ作風とせず井戸・刷毛・粉引・三島などを独自に使いました。「象嵌」を得意とし、その名手としても知られます。これは子どもの頃、粘土に貝殻を押しつけて遊んでいたことに由来するようです。

型を入念にリズミカルに押すことで緻密で繊細な技巧を表しています。

二代目 川瀬竹春は1923年京都出身の陶芸家です。

初代・竹翁から竹春を世襲しました。別名を順一と言います。

京都市美術学校絵画科卒業後に父のもとで修行しました。1949年に父と共に京都から神奈川県大磯に移住し、1960年には独立しました。

大磯は古代から「こよろぎの磯」と古今和歌集や万葉集などに読まれる地域性から「古余呂技窯」と自身の窯に名付けました。

その後、1979年に竹春を襲名し、二代目となりました。

作風は、初代の技法を受け継ぎ祥瑞染付や赤絵・金襴手など幅広いものとなっています。自身では中国陶磁の模写を行い様々な技法を会得しています。

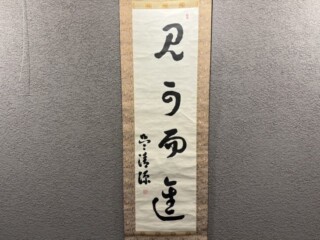

千宗左而妙斎は、茶道表千家十四代家元です。

表千家とは、千利休を祖とする茶道流派の一つです。裏千家・武者小路千家と共に茶道三千家とも呼ばれる、茶道では大変有名な流派となります。

而妙斎(幼名:岑一郎)は1938年、そんな表千家の十三代家元・即中斎の長男として生まれます。

1967年に大徳寺の方谷浩明老師から「而妙斎」の斎号を与えられて、宗員となりました。1980年の先代・即中斎の逝去に伴って、翌年1981年に表千家家元十四代宗左を襲名します。1990年の利休400年忌を迎えるにあたっては而妙斎が亭主となり、三千家合同でお茶会が行われました。

2000年には芸術文化分野において優れた業績を残した者に与えられる紫綬褒章を受章します。

その後2018年に長男・猶有斎に家督を譲り、自身は隠居します。昭和から平成にかけて表千家を発展させた方として、広く名が知られております。美術品だと、茶道具の書付などで見かける場面が多いかもしれません。

生没:1912ー1999年

山本 彪一 (やまもと ひょういち) は1912年生まれ。栃木県出身の画家です。

幼少の頃から絵に興味を持ち、楽しみとして絵を描いていた。早稲田大学商学部卒業後本格的に画家を志すようになりました。その後独学で絵を学び、後に猪野玄一郎に師事しました。

1942年師の猪野の勧めで新制作展に出品。日展や光風会で活躍し光風会会員となり、その後ヨーロッパに遊学。帰国後日本画壇での名声を高め1977年にはフランス・パームコマンドール勲章を受章した。しかし山本彪一は勲章などにはあまり興味を示さなかったことから、絵に対する純粋な愛が感じられます。

通常の画家とは異なった経歴を持ち、大学までは、芸術・美術の学校へは通っておらず学生時代は勉学に励んでいたとされています。そのため「異色」の画家と呼ばれています。

欧州の街や薔薇の絵が作品として多く残っており、晩年の作品ほど色彩の鮮やかさが増しているものが多いとされています。