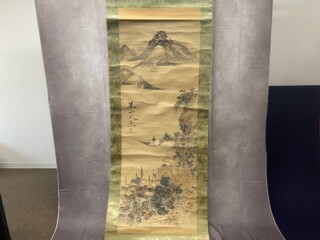

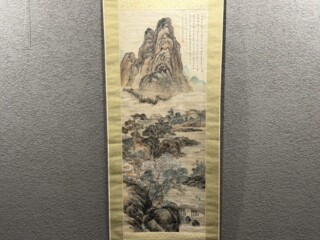

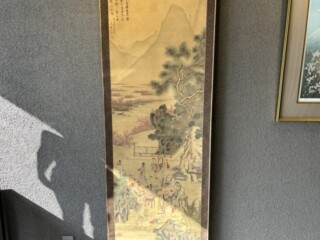

山本 梅逸は、花鳥図を得意とした文人画家で「尾張南画の巨匠」と称されています。

1783年、梅逸は名古屋に生まれました。

幼い頃から絵が好きだった彼は、12歳で見事な襖絵を描きあげ周囲を驚かせたという逸話があります。

父親を早くに亡くしましたが、教育熱心だった母親から和歌を教わりました。

はじめは狩野派の山本蘭亭に絵を学びました。

蘭亭は彼の絵の才能を見抜き、次に四条派の張月樵の下で学ばせました。

その後、中国絵画コレクターだった富豪「神谷天遊」のもとで修行をしました。

1802年に天遊が亡くなると、兄弟子の中林竹洞と共に京都へ赴きました。

一度は名古屋に戻りましたが、1832年に再び京都へ出ると人気が高まり、南画家としての地位を確立しました。

彼は巧みな筆使いで、柔らかな花や自然の立体感、生物の動きを表現しました。

花鳥図を得意としていましたが、笛や煎茶道にも造詣が深かったといいます。

彼の作品には『文豹図』『墨梅図』『四季花鳥図』などがあります。