橋口 五葉は、明治末から大正期にかけて活躍した装幀家・版画家です。

1881年、鹿児島県にて薩摩藩藩医で漢方医を務めた士族・橋口兼満の三男として生まれました。

幼少期から絵に強い関心を示し、はじめは狩野派の絵を学びます。

1899年に画家を志して上京し、日本画家・橋本雅邦に師事。

その後、東京美術学校西洋画科に進学し、1905年に首席で卒業しました。

同年、兄の紹介で夏目漱石と知り合い、『吾輩ハ猫デアル』の装幀を依頼されます。

以降『行人』まで漱石の本の装幀を数多く手掛けました。

また、森鷗外・谷崎潤一郎・泉鏡花などの文学作品の装幀も担当しています。

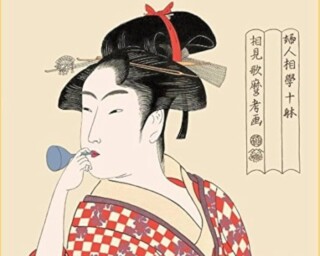

1911年には「此美人」が三越呉服店の懸賞広告図案で第1等を受賞。

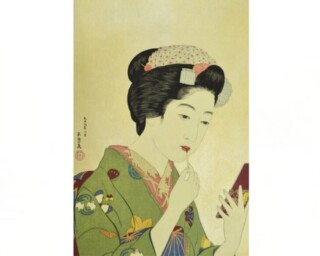

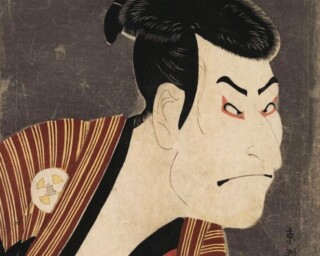

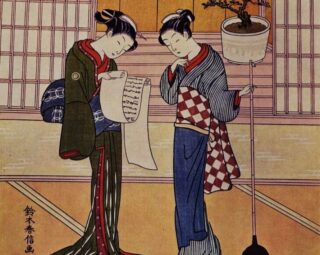

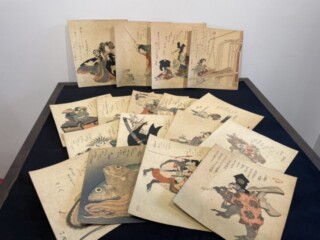

その後は新版画運動に参加するとともに、浮世絵の研究・複製・復刻にも取り組みました。

1920年からは大判の美人画や風景画を制作し始めますが、翌年に中耳炎から脳膜炎を併発し、41歳の若さで亡くなります。

西洋画と浮世絵を融合させた独自の作風は、日本美術に新しい風を吹き込みました。

短命ながらも、装幀・口絵・新版画の分野において大正文化を象徴する存在として今も高く評価されています。

代表作には『髪梳ける女』『黄薔薇』『孔雀と印度女』などがあります。