黒田 辰秋(くろだ たつあき)は京都市祇園生まれの漆芸家、木工家です。刳物、指物などの木工と乾漆、螺鈿などの漆芸で幅広く知られています。黒田辰秋は1904年に京都の塗師屋の子として生まれ、十代半ばにして独学で漆芸の道を志します。河井寬次郎を通じて民藝運動と出会ったことをきっかけに、さらに独自の木工の世界を深めました。1970年に木工芸の分野で初めて重要無形文化財保持者(人間国宝)の認定を受けました。素地制作から塗り、加飾までを自身の手で制作するその姿勢は、工芸家であると同時に表現者としての信念であり、優れた造形感覚と技術に裏打ちされた仕事は今なお高い評価を得ています。

緑和堂では、黒田辰秋の作品を強化買取中でございます。売却を検討されたい作品がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

2020年に「蒟醤」にて国の重要無形文化財(人間国宝)に認定された大谷早人という方をご存知でしょうか。

1954年に香川県に生まれた大谷早人は1972年に当時は若手の漆芸家であった太田儔に弟子入りをします。出会いは12歳のころであったそうで男木島という瀬戸内海に浮かぶ島に教師として赴任してきたことがきっかけであったそうで、昼間は教師、夜は漆芸家として制作されていたことを見ており子供ながらに尊敬の念を抱いていたとのことです。

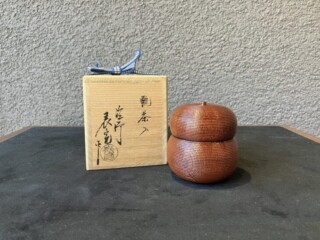

籃胎蒟醤を得意とした太田儔に技法を学んだ大谷早人も籃胎蒟醤を得意としており、師匠から引き継いだ籃胎と蒟醤を組み合わせて制作をする繊細な色彩のその作品は新たな作風であると高い評価を受け、数々の賞を受賞しました。

また、自身の制作活動のみならず後進の育成にも努め、そういった功績から2020年に国の重要無形文化財(人間国宝)に認定された大谷早人は今後の漆芸界の発展に多大な貢献をされることでしょう。

岡山県出身の国の重要無形文化財(人間国宝)に認定された木工芸師として有名な人物は大野昭和斎といえるでしょう。

1912年に岡山県の総社市に生まれた大野昭和斎(本名 片岡誠喜男)は14歳の時には指物師の父である片岡斎三郎に師事し、指物や象嵌などの木工芸の技術を全般的に教わり、高い技術を身に着けていきました。

23歳のころにはより高い技術を習得する為に文人画家である柚木玉邨に絵画を習い、昭和斎という号を授かります。その後は1937年に中四国九県連合展にて「松造小箱」を出品して特賞を受賞したことを皮切りに数々の賞を受賞していきます。1965年には第12回日本伝統工芸展に「欅香盆」にて特賞を、1968年に第15回同展にて「拭漆桑飾筥」にて日本工芸会会長賞を受賞し、その年に日本工芸会の正会員となります。1974年には木創会を設立し、後進の育成に努めました。そういった功績が称えれて1977年に「指物・刳物・象嵌」にて岡山県の重要無形文化財に、1984年には「木工芸」にて国の重要無形文化財(人間国宝)に認定されました。

室瀬和美は2008年に「蒔絵」で国の重要無形文化財に認定された漆芸家です。

1950年に東京都に生まれた室瀬和美は、同じ漆芸家であった室瀬春二の仕事を幼少から見て育ち、高校生の時に漆芸・蒔絵の道を志すようになります。東京芸術大学大学院を修了後は、松田権六と田口善六に師事し、日本特有の美を基本として、自然の植物や動物を観察してデザインを作ること、古典研究で得たことを制作に生かすことといった松田権六が創り出した新しい時代の漆芸を受け継いでいきました。創作活動を始めた室瀬和美は、1975年の第22回日本伝統工芸展にて冬華文蒔絵飾箱が初入選したことを皮切りに数々の賞を受賞していくことで、注目を集めていきます。また、自身が創設した目白漆芸文化財研究所では古典作品の修復など文化財の保存に努めていき、1996年~1998年に手掛けた三嶋大社所蔵の国宝である「梅蒔絵手箱」の復元模造は、室瀬和美のその後の創作活動に大きな影響を与えました。漆の美と素晴らしさを国内外で発信を続け、2008年には蒔絵で国の重要無形文化財に認定され、同年に紫綬褒章を受章されました。

山下義人は「蒟醤」にて国の重要無形文化財に認定された漆芸家です。

1951年に香川県に生まれた山下義人は、高松工芸高校を卒業し、香川県漆芸研究所を卒業した19歳の時に生涯の師と仰ぐ磯井正美に師事し、蒟醤を学びます。その後は、「蒔絵」で国の重要無形文化財に認定されている田口善国にも師事しました。

二人の人間国宝からは、技術的なことはほとんど教わらなかったそうですが、漆芸家としての美を教わり、二人の背中や作品を見ることによって美学を学んでいきました。1980年に日本工芸会の正会員になってからは、数々の賞を受賞し1989年の第36回日本伝統工芸展に出品した作品は文化庁の買上げとなりました。2000年から2004年にかけては金毘羅宮の式年遷座祭にて本宮天井画「桜樹木地蒔絵」の復元と監修に従事し、山下義人自身の制作活動と共に文化財の保護にも尽力しております。

山下義人の蒟醤作品の特徴としては、色漆の濃淡を使った繊細で緻密な彫りと穴埋めであり、自然をモチーフにした作品が多く、炎をモチーフにした抽象的な具象を扱うことには特別な情熱をもっていたとのことです。その多彩なゆらめきを表現することにはとても苦労し、蒟醤丸箱「炎」は10年もの歳月をかけて制作をし、山下義人の代表的な作品です。

中野孝一は「蒔絵」にて国の重要無形文化財に認定された漆芸家で、特に高蒔絵を得意とされております。

高蒔絵とは漆を何度も塗っては乾かしての作業を繰りかえすことで模様を作っていく技法で、塗り重ねる時に漆の厚さを変えたり、研ぎ具合を変えることで文様などを立体的に見せることができます。

中野孝一は変わり塗を独自に応用した蒔絵や研出し蒔絵、螺鈿や平文、卵殻などを駆使した様々な表現を得意とされており、作品のモチーフは栗鼠(リス)やうさぎなどの可憐な小動物を用いることが多く、躍動感に満ちた姿を生き生きと表して軽妙な独自の作風を表していることから高い評価を得ております。

また、中野孝一の木地作りから下地作りや蒔絵などの工程を一貫して自身で行っていることで漆芸の風合いを大事にされており、漆の持つ黒を引き立たせるために蒔絵には金粉を使うといったこだわりを持っております。

中野孝一は作品を作る上で毎日の積み重ねが重要であると考えており、基本の積み重ねで初めてその人の独創性や個性が発揮されると考え、人から見えない部分への誠実さを踏まえた上で毎日コツコツと作品を制作することで良い作品が出来上がると考えております。