皆様は山岸一男という人物をご存知でしょうか。

山岸一男は2018年に「沈金」の分野にて国の重要無形文化財(人間国宝)に認定された石川県出身の漆芸家です。沈金という輪島塗の加飾技法の会得に加え、沈金の一種で金の代わりに漆を塗る沈黒といった技法や輪島にて沈金の応用として発展をした「沈金象嵌」といった表現を用いることで作品としての可能性を広げました。

山岸一男の作品には様々な工夫が施されており、沈黒には繊細な質感表現、沈金象嵌では彫溝に自身で加工をした赤や緑といった色漆を埋めて研ぐことで様々な色彩表現を可能とし、これらの技法を組合わせながら北陸の自然や風景を大胆に映し出し、現代観溢れる作品であるとして高い評価を受けております。

1973年に第23回日本伝統工芸展に初入選したこと皮切りに数々の賞を受賞し、2004年には石川県より紀宮様へ献上した「沈金象嵌深山路小箱」を謹製したことでさらに評価を受けることとなります。そして、これまでの功績が称えられ2012年には紫綬褒章を受章、2018年には国の重要無形文化財に認定されました。

人間国宝・帝室技芸員の作家一覧

北村 昭斎

北村昭斎は「螺鈿」にて国の重要無形文化財に認定された漆芸家です。

螺鈿とは漆工芸品の加飾技法のひとつで貝殻の内側の真珠層と呼ばれる光沢を帯びた虹色の部分を文様にして切り出し、漆地や木地などに彫刻した面にはめ込む技法で、奈良時代に中国から伝わったものであるといわれています。「螺」は螺旋状の殻をもつ貝のことを表し、鈿は金属や貝による飾りのことを表し、生地ではなく逆に貝の裏面に直接着色をしたり、金銀箔を貼ったりしたものは色底螺鈿といいます。

螺鈿に使われる貝には厚貝と薄貝があり、厚貝は乳白色を基調とした真珠光沢のような色をしており、薄貝は膜層によって青や赤といった色の変化があることが特徴的で、歴史的には厚貝が最初で、のちに薄貝が定番となり、螺鈿が青貝ともいわれるようになってのは、薄貝にて青い色を出せるようになったからです。

北村昭斎の作品は、厚貝螺鈿技法を会得し伝統技法踏まえた上で新たな工夫を加えること、素材特有の色彩を菱文や花文と組み合わせるて効果的に配することで大胆で意匠的、現代的な美しさを持つものとして高く評価されております。

代表的な作品としては第45回日本伝統工芸展に出品し、朝日新聞社賞を受賞した華菱文玳瑁螺鈿箱があります。

荒木 寛畝

荒木寛畝は江戸芝赤羽橋で田中梅春の四男として生まれます。田中家は代々、増上寺の行者(出家せず俗人のまま寺の雑務を行う者)を勤めていました。両親は奉公に出す前に教養の一つとして絵を習わせようと、9歳の時に谷文晁(たにぶんちょう)系の絵師、荒木寛快に入門させる。しかし、絵を描くのが生まれ付き好きだった寛畝は算盤など、他の稽古に全く身が入らなくなり、両親は奉公に出すのを諦めました。

18歳の時に父の梅春が亡くなり、増上寺の冠誉大僧正の随身となりますが、22歳の時に師の荒木寛快から画才を見込まれ、養子となり荒木姓を継ぎ、随身を辞しました。

1856年に同じく寛快の養子で義兄である荒木寛一と共に秋月藩主黒田長元の屋敷で席画を行う。この時、長元の甥として同席していた、土佐藩主山内容堂の目に止まり、1859年土佐藩の御用絵師となります。

1872年に湯島聖堂で開かれた博覧会で出品されていた内田政雄の油彩画をみて感銘を受けます。同年、容堂が亡くなり、一時本気で殉死や出家を考えるも川上冬崖、チャールズワーグマン、国沢新九朗に洋画を学びます。

元老院の命で1879年に明治天皇、昭憲皇太后、英照皇太后の御影を描くという大任を任された寛畝は写真を参考に下絵を描いたが満足せず、本人を写生する機会を得て描き上げたが心労からくる重圧は相当なもので、これがきっかけとなり、日本画へ復帰する。

1890年第三回内国勧業博覧会出品の孔雀図が妙技二等賞を受賞し、宮内庁格上げの栄誉を受け、60歳の還暦を過ぎてから人気が高まります。

1893年には女子高等師範学校で教鞭をとり翌年には華族女学校(現在の学習院女子中、高等科)でも講義を受け持った。1898年には橋本雅邦の後任で東京美術学校教授に就任し1900年には帝室技芸員を拝命しました。

パリ万国博覧会に孔雀図で銀牌受章、セントルイス博覧会では二等賞受章し1906年にはロイヤル・ソサエティ・オブ・アーツにも推薦されます。

1907年には東京府勧業博覧会で孔雀図で金賞を受賞し、従五位に叙せられ勲六等瑞宝章を授けられ、名実ともに日本画の大家となりました。

以後、多くの門下生を輩出しますが、長らく患っていた、糖尿病がもととなり、1915年に亡くなりました。享年85歳でした。

中沢 弘光

中沢弘光は東京都港区芝で旧佐土原潘士の家に生まれます。13歳の時に洋画家の曽山幸彦に入門し、洋画を学びます。曽山が没後は日本画家の堀江正章(ほりえまさあき)に師事します。

東京美術学校在学中は西洋画科選科で西洋画を学び、同大学で教授であった黒田清輝(くろだせいき)に画を学びます。在学中に黒田が中心となって創立した洋画美術団体の白馬会(はくばかい)にも参加します。白馬会の展覧会に作品を出品し活動の中心とします。1911年に白馬会は目的を達成したという理由で解散しますが、翌年1912年に白馬会の元メンバーであった杉浦非水(すぎうらひすい)や跡見 泰(あとみゆたか)らと共に美術団体の光風会(こうふうかい)を創立します。1913年にも石井拍亭(いしいはくてい)や南 薫造(みなみくんぞう)らと共に日本水彩画会を創立します。

1922年にヨーロッパに留学し1年で帰国後は出版社の金尾文淵堂(かなおぶんえんどう)や兵庫の西宮書院から新版画の作品を発表します。

1924年には中沢が中心となり、白日会(はくじつかい)を設立します。

1930年帝国美術院の会員となり、1937年には帝国芸術院の会員、1944年に帝室技芸員を拝命します。

1957年には文化功労者にも選ばれました。

1964年老衰のため逝去。享年90歳でした。

池田 泰真

池田泰信は三河国(愛知県)西尾藩士・池田新五郎の第5子として江戸の赤坂に生まれます。

幼少より画を書くことが好きで、11歳の時に漆工家の柴田是真に弟子入り、入門します。以後、25年間柴田是真の内弟子として画と蒔絵の研究に努めます。

1841年師に従って17歳の時に日光・奥羽の名所を巡り、1845年の21歳の時には小田原、江の島など湘南地方を写生旅行に出かける。この旅行が縁となり、1850年に鶴岡八幡宮の修理を任され、更に師より旅費をもらい1856年から1年余りをかけて京都から和歌浦、琴平、小倉、長崎などを写生して旅します。

1859年、35歳で独立し浅草に住みながら袋物商「丸利」の注文を受け、印籠や煙管筒などを制作した。1873年、ウィーン万国博覧会に蒔絵額を出品し、進歩賞牌を受けたことで、内外の博覧会に出品、数多くの賞を受賞します。

日本美術協会の委員でもあった泰真は日本漆工会の発足にも関わり、日本美術協会では審査員も務めます。1891年に師の柴田是真が亡くなり、漆工界の第一人者となりました。

1896年帝室技芸員を拝命、1903年には病気により逝去。

享年78歳でした。

弟子を多く輩出し、その一派は住んだ場所から薬研堀派と称された。

田崎 草雲

田崎早雲は日本の南画画家で字は草雲、弟子に小室翠雲がいます。

司馬遼太郎の短編小説「喧嘩草雲」のモデルとなった人物です。

草雲は1815年江戸の小川町(現:千代田区)に田崎恒蔵の長男として生まれます。幼少より絵を描くのが好きで、緑戚の金井鳥洲、次いで谷文晁の門下となりました。1835年家督を継母の連れ子に譲るため、足利藩を脱藩。

放浪の後、江戸の加藤梅翁の門下となり号を梅渓とします。

1843年谷文晁の死後、独立し浅草山谷堀の裏店に家を借り、絵を描き続けますが全く売れませんでした。この頃、明の盛茂燁の山水画に傾倒し、研究を重ねます。

1850年禅学に傾倒し草雲の号を使い、次第に周囲の絵の評価も高まりました。

1855年妻の菊子が狂死、翌年江戸を去り足利へ帰郷します。潘へ絵師として復帰します。1858年尊王志士と交流があり、幕府から嫌疑を受けます。安政の大獄の難を遊歴をすることで避けます。

1868年藩主以下重臣に説き藩論を尊王に統一させる。藩内の百姓を徴兵した「誠心隊」指図役として、足利山麗会議にも出席。潘の防衛に努めます。一方で実子の格太郎は妻と自殺します。

1876年に開かれた第一回内国勧業博覧会に画を出品し、高評価を受けました。

1890年に皇居の杉戸図を描き、同年10月に帝室技芸員を拝命します。

1898年死去。1915年に従五位を追贈されます。

1968年には鈴木栄太郎が私費で早雲美術館を建設し、足利市に寄付しています。

小室 翠雲

小室翠雲は群馬県出身の日本画家であり、南画家です。 1874年、日本画家の小室桂邨の息子として生まれます。 南画を田崎草雲に学び、日本美術協会で受賞を重ね、日本美術院の会員となり、日本画会と南画会の幹事として名声を上げま …

小宮 康孝

江戸小紋にて人間国宝に認定された小宮康孝という方をご存知でしょうか。 始めに江戸小紋とは遠目には無地に見えるほど細かな柄を一色のみの型染で染めた文様のことをいいます。 ルーツとしては平和になった江戸時代に諸大名がこぞって …

鹿児島 寿蔵

紙塑人形にて国の重要無形文化財に認定された福岡県出身の作家と言えば鹿児島寿蔵ではないでしょうか。 紙塑人形とは昭和初期に創生された日本人形であり、紙塑とは和紙などの繊維を煮詰めて糊などを加えてかき混ぜて作った粘土状の材料 …

佐々木 象堂

佐々木象堂は1960年に「蝋型鋳造」にて国の重要無形文化財(人間国宝)に認定された金工師です。 1884年に新潟県に生まれた佐々木象堂(本名は文蔵)は、貧しい家庭で育った為高校に通いながら商家に奉公しておりました。画家を …

秋山 逸生

秋山逸生は1987年に「木象嵌」にて国の重要無形文化財(人間国宝)に認定された東京都出身の木竹工芸家です。木象嵌とは様々な天然の木材を用いて絵画や図柄を表現する木画技術となります。起源は古代オリエント文明にまで遡るとされ …

齋田 梅亭

齋田 梅亭(さいた ばいてい)1900年(明治33年)4月6日~1981年(昭和56年)6月1日は、日本の截金師になります。京都市下京区で西本願寺御用の截金師の家に生まれになります。京都市立美術工芸学校(現・京都市立芸術 …

高橋 貞次

19002年4月14日~1968年8月21日、日本の刀匠で、愛媛県出身。重要無形文化財保持者になります。1919年東京の中央党見解養成工となり、以後大正年間より古刀の作風を研究し、五ヶ伝に精通しました。1936年故郷松山 …

前田 竹房斎

前田竹房斎は、主に堺で活動した竹工芸家の名跡です。明治初めから平成まで続き、初代と二代がおられます。 初代は1872年の大阪に生まれました。十代半ばには竹工芸家・三代早川尚古斎に才覚を認められ、独学で竹工芸を学びました。 …

生野 祥雲斎

1904年(明治37年)9月10日~1974年(昭和49年)1月10日、竹工芸家で人間国宝になります。生まれは、大分県大分郡石城川村(現別府市)内成で、石城尋常高等小学校を卒業後、1923年(大正12年)19歳で佐藤竹邑 …

増田 三男

1909年(昭和42年)4月24~2009年(平成21年)9月7日、埼玉県北足立郡大門村(のちに美園村、浦和市、現さいたま市)に生まれの彫金家になります。文展などへの出品のほか、埼玉県立浦和高等学校でも美術講師として勤務 …

長野 垤志

1900年(明治33年)10月28日~1977年(昭和52年)、愛知県生まれ昭和時代の釜師になります。初めは洋画家を志したが、鋳金に転じ、山本安曇ついで香取秀真に師事しました。1927年(昭和2年)帝展に初入選し、193 …

高野 松山

1889年(明治22年)5月2日~1976年(昭和51年)3月5日、熊本県出身の日本漆芸家になります。幼少期より細工に興味を持ち、地元熊本の工業徒弟学校で漆芸を学びました。その後京都市立美術工芸学校(現在の京都市立芸術大 …

守住 貫魚

文化6年7月11日(1809年8月21日)~明治25年(1892年2月26日)、幕末から明治初期の日本画家になります。現徳島県徳島市明神町で、徳島藩の鉄砲方・庄野(または新居見)幸次郎延知の子として生まれます。1824年 …

岸 竹堂

文政9年4月22日(1826年5月28日)~明治30年(1897年)7月27日は、日本の幕末から明治時代に活躍した日本画家。岸派の4代目で、明治期の京都画壇で、森寛斎、幸野楳嶺とともに3巨頭の1人に数えられた画家になりま …

狩野 永悳

文化11年12月15日(1815年1月24日)~明治24年(1891年)1月29日幕末から明治期の狩野派の絵師になります。安土桃山時代を代表する絵師で、狩野永徳と同じ読みであるが、別人になります。江戸木挽町に生まれる。狩 …

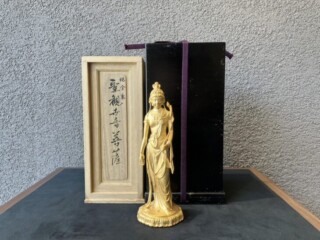

高村 光雲

高村光雲は、1852年の江戸下谷(現・台東区)出身の仏師、彫刻家です。 上野公園にある西郷隆盛像や、皇居の楠木正成像の制作に関わったことで知られています。 1863年、行きつけだった床屋の口利きから仏師・高村東雲に師事し …

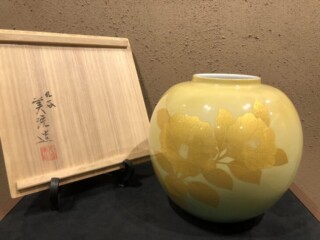

諏訪 蘇山

明治から現在まで続く青磁陶芸の作家である諏訪蘇山。初代が高麗青磁を研究し作りあげた京焼青磁は当代まで受け継がれ、刷毛目や練り込みを用い、より現代的な姿へと進化しました。 初代蘇山は加賀の武士の家に生まれ、公務員・水産業・ …

吉田 美統

吉田美統(よした みのり)は、人間国宝に認定されている九谷焼の陶芸家です。 石川県小松市にある錦山窯の三代目として生まれ、高校生の時に陶芸の修業を始めました。しかし当時、戦後ということで釜の燃料が少なく、値上がり防止のた …

前田 昭博

前田昭博は「白磁」で国の重要無形文化財に認定された陶芸家です。 1954年に鳥取県に生まれた前田昭博は、小学校2~3年生の際に学校の教員をしていた父が木版画を始め、その後ろ姿を見てモノを夢中になっているところがうらやまし …