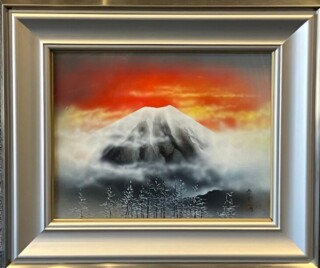

浜田泰介(はまだ たいすけ)は、愛媛県宇和島市出身の日本画家です。

彼は、色彩や形態を駆使して、視覚的なインパクトを強調する作品を制作しており、日本画という枠に囚われない独自のスタイルを確立しています。

早期は抽象画家として活動しており、アメリカに渡って活動しておりました。その時代に磨いた表現が、後年の作品でも生かされていると言えます。

大覚寺や醍醐寺など、数々の名刹の障壁画を手掛けており、自身でも「平成のふすま絵師」と称しております。

彼の作品には、抽象的な表現の中に人間の感情や自然、宇宙的なテーマを感じさせる要素が込められており、視覚的に感動的なだけでなく、鑑賞者に思索を促すような深みを持っています。

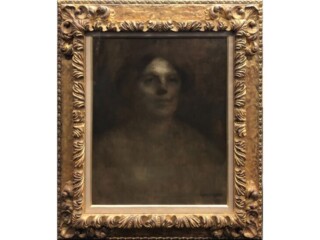

ウジェーヌ・カリエールはフランス象徴派を代表する画家です。セピア色で描く彼の絵画は、神秘的な作品が多く残されています。日本国内では大原美術館やポーラ美術館に彼の作品が収蔵されています。

カリエールは1849年、パリ近郊の町グルネ=シュル=マルヌに生まれました。保険業を営む父には画家になる事を反対されていたカリエールでしたが、1869年パリ国立美術学校に入学します。

しかし間もなくして普仏戦争が起き、カリエールは入隊し一度はプロイセンの捕虜となってしまいます。その後解放されたカリエールはパリに戻り絵画の勉強を再開し、1876年にフランス国家よりローマ賞を受賞します。その二年後、ソフィー・アデライド・デムーソーと結婚しました。

フランス象徴派を代表するカリエールですが、彼の初期の作品はルーベンスなどの影響を受け色彩豊かなものであったそうです。しかしロンドン滞在中にターナーの作品と出会い、大気と光の減少へ関心を高め、やがてセピア色で靄がかかったような独特の絵画手法を築き上げたと言われています。

また、カリエールは『考える人』で知られる彫刻家のオーギュスト・ロダンとも親交が深く、自身の作品の表現方法にも大きく影響を与えたようです。

カリエールの絵画は、セピアの色調と背景から人が浮かび上がるような神秘的な作品が多く、同時期に活躍した印象主義の画家たちの明るい色彩表現とは一線を画していると言えるでしょう。ご機会があれば、ぜひ一度カリエールの絵画をご覧ください。

デビッド・ウィラードソンは、ディズニー界の生きるレジェンドと呼ばれている、ディズニー公認のアーティストです。

出身はアメリカで、スティーブン・スピルバーグが監督を務めた「レイダース-失われた聖櫃」のロゴマークなどを手掛けたことで名を知られ、その後アニメーション制作からディズニースタジオに所属し、ディズニーでのキャリアをスタートしました。

ディズニーアニメ作品「バンビ」「シンデレラ」「白雪姫」「リトル・マーメイド」「アラジン」「ライオンキング」などの、日本でも人気となった映画のポスターなどの告知物を手がけました。

ウィラードソンのディズニーに対する思いは強く、子ども時代のヒーローでもあり、憧れでもあるキャラクター達は、まるで魂を入れられたような表情を感じさせます。

彼の作品は、ディズニーが公式で好きに描いて良いと許可を出すほどのもので、キャラクター描写力と独特な表現力によって描かれるキャラクター達は、見るものすべてに元気を与えてくれます。ディズニーの公認アーティストは多くいるものの、公式から好きに書いていいと言わせてしまう作家は世界中でも数人と言われています。

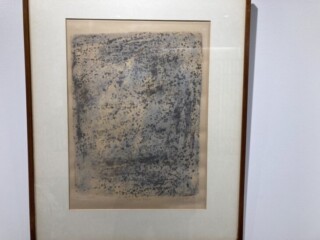

パブロ・ピカソはフランスを拠点に活動した画家で、キュビズムの創始者です。

現代においてその名を聞かないことはないほどの有名画家であり、「20世紀最大の画家」と呼ばれています。

生涯に渡って芸術活動を行い、残した作品は油彩画と素描だけでも一万点を超えるといわれております。

幼いころよりその才能を如何なく現しており、美術教師であった父は十三歳のピカソの描く絵を見て筆を折った、という逸話が残っています。

初期はヨーロッパの伝統的な絵画を制作していましたが、ピカソの画風はその人生の中で何度も転換します。

一度目の大きな転換は1901年、親友の自殺に起因するものでした。乞食や娼婦などをモチーフとし、暗青色を基調とした画風で暗い感情を吐き出すような描画がされました。この頃は「青の時代」と呼ばれます。

二度目は「ばら色の時代」と呼ばれ、モンマルトルに移住し、恋人と順風満帆に暮らしていた頃に起きました。

そして三十代の頃に、ピカソを代表する画風である「キュビズム」へと転換します。四十代からは新古典主義、シュルレアリスムへと移り変わり、この頃の代表作として『泣く女』や『ゲルニカ』が挙げられます。

その後も細かく画風が変わりますが、それはやはり圧倒的に多くの作品を残してきたピカソであるからこその変遷だと考えられます。ピカソの持つ絵画史は、後世の芸術家に多大な影響を残しています。

神話や歴史を描く時代から印象派へ、そして現代アートへの道を耕した開拓者として、「20世紀最大の画家」という呼び名が確立しているのです。

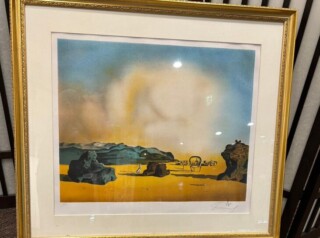

サルバドール・ダリはスペインが生んだ20世紀を代表する最も多才な画家です。絵画はもちろんのこと彫刻、版画、舞台装置や衣装のデザイン、映画制作と実に幅広い表現活動を行っていました。

そんなダリは6歳の頃に初めて風景画を手掛けてから絵画に興味を持ち始めます。マドリードの王立サン・フェルナンド美術アカデミーに入学、多くの知人を作り多くのことを学びます。しかし20歳の時に、教授を批判し学生の反乱を指導したとして停学処分を受けます。さらにはその年に反政府活動の疑いで短期間投獄されています。在学中に複数回個展を開くなど精力的な活動を行う反面美術史の答案の提出を拒むなどして放校処分を受けています。

その後のダリは、パリやアメリカ・ロンドンなどで個展を開催、ピカソやミロ、ガウディ、フェルメール、ミレーなどの影響を受け、新古典主義やキュビスム、パリのシュルレアリスム、二重像(ダブルイメージ)などを描くようになります。多くのものに影響された背景には、表現することを突き詰めたダリの探求欲に起因しています。

ダリはシュルレアリスム(超現実主義)を代表する画家です。シュルレアリスムとは意識のもとに閉じ込められている無意識の欲望を描くものと言われています。文章での説明は難しく、ダリの作品がまさにそれであると理解してもらうことが一番の近道かもしれません。ダリは生活の中で受けたインスピレーションをダリのイメージで描いて作品を作り上げます。つまり作り上げる作品はダリの夢や妄想などのイメージを形にしたもので、意識と無意識の狭間こそが本当の現実であるという考え方がシュルレアリスムなのです。

そんなダリの有名作は、日本の美術の教科書にも載っていたことのある「記憶の固執」です。時計が溶けたカマンベールチーズのようにぐにゃぐにゃしている作品で、見覚えのある方も多いかと思います。絵画以外にも実は日本でも身近にダリと関わっているものがあります。それは世界的に人気のお菓子である「チュッパチャップス」です。チュッパチャップスのロゴのデザインはダリが作成したもので全世界共通して同じものが使われています。

カリフォルニア在住の女流画家です。

1947年、アメリカのアリゾナ州フェニックスにて生まれました。

レスリー・セイヤーの作品は、色鮮やかで明るい花々をモチーフに描かれています。抽象画の柔らかいフォルムが色彩豊かな花とマッチして温かい雰囲気を醸し出すのが特徴的です。

レスリー・セイヤーが絵を描き始めたのは2才の頃であり、祖母が作っていたカントリー・キルトの明るい色彩に影響されクレヨンで絵を描きだしました。その才能はすぐに開花し、高校時代から次々と賞を受賞すると、彼女が生み出す明るく華やかな世界観は世界中のファンを魅了していきました。

日本においても来日イベントが開かれるなどして、温かい印象の絵が好きな方にとっては根強い人気を誇っています。

『幸せでないと描けない』この言葉は レスリー・セイヤーが常に言い続けている言葉であり、彼女は普段の生活から幸せでいられるよう、綺麗な花壇や美しい風景に囲まれた生活をしてるそうです。きっと彼女の幸せな気持ちが、作品全体の明るく華やかな色調を生み出しているのでしょう。