現代美術作家一覧

美樹本 晴彦

美樹本晴彦は、日本を代表するアニメーターであり、キャラクターデザイナー、漫画家です。福岡県出身で、アニメ業界や漫画界に多大な影響を与えてきた人物です。

彼の代表作として有名なのが『超時空要塞マクロス』シリーズのキャラクターデザイン。特にヒロインのリン・ミンメイは、美樹本氏の繊細なタッチと個性が際立つキャラクターとして広く知られています。この成功をきっかけに、彼はアニメ業界で不動の地位を確立しました。

その他にも、オリジナルアニメ『メガゾーン23』では、AIキャラクター「時祭イヴ」をデザインし、作品の象徴的な存在を生み出しました。

また、『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』では、リアルで感情豊かなキャラクターを描き、ガンダムシリーズに新たな魅力をもたらしました。

さらに近年では『甲鉄城のカバネリ』のキャラクター原案を担当し、その才能を新世代のファンにもアピールしています。

美樹本氏のデザインは、繊細な線描とリアルな表情、そしてキャラクターに宿る人間味が特徴です。特に80年代のアニメ黄金期を象徴するスタイルは、多くのクリエイターたちに影響を与え続けています。

また、漫画家としても活動しており、『オレンジロード』や『マクロス』関連作品の漫画やイラストを手がけています。さらに、美術展やアートブックを通じて視覚芸術の分野でも活躍しており、その影響力は今なお色褪せることがありません。

アールビバンより美樹本晴彦の版画作品が多数展開されており、人気の高い作品やキャラを題材としたものでは300,000~400,000円の評価が付くこともございます。

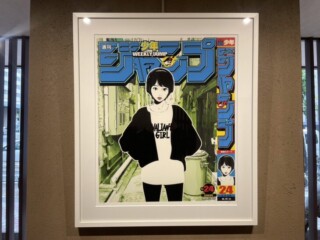

江口 寿史

江口寿史は、日本を代表する漫画家・イラストレーターです。

特に1980年代の漫画作品で一世を風靡し、洗練された絵柄と独自のユーモアセンスで広く知られています。

代表作として、『ストップ!! ひばりくん!』が挙げられます。この作品は性別を超えたキャラクター描写とコメディ要素で注目を集め、時代を超えた名作として評価されています。

また、江口寿史は漫画だけでなく、イラストレーターとしても大きな成功を収めています。雑誌の表紙や広告、書籍の装丁など幅広い分野で活躍し、そのスタイリッシュで洗練された作風は、ファッション性と現代性を併せ持つものとして評価されています。

近年は個展を開催し、自身のイラスト作品を発表する場を増やしています。「彼女」シリーズを中心に、美術館やギャラリーでの展示会が開催され、多くのファンを魅了しています。彼の作品は漫画だけでなく、アートとしても高く評価され、世代を超えて愛されています。

江口寿史の版画作品はコレクションとして特に高い人気を持ち、モチーフによって数万円~20万円ほどの評価が期待できます。

金子 一馬

金子一馬は、ゲーム業界で特に有名なイラストレーター・キャラクターデザイナーです。

東京都の下町出身で、長年アトラスに在籍し、「真・女神転生」シリーズや「ペルソナ」シリーズのキャラクターや悪魔デザインを手掛けてきました。その独特なアートスタイルや世界観から、ファンの間では「悪魔絵師」として親しまれています。

金子のデザインは、神話や宗教、伝統的なアートのモチーフを独自の視点でアレンジしたものが特徴です。彼の描くキャラクターや悪魔は、緻密で幻想的なビジュアルを持ち、ゲームの世界観に深みを与えています。シンプルな線画と緻密なディテールを融合させたアートスタイルは、国内外のゲームファンやアート愛好家から高い評価を受けています。

1990年代からアトラスで活躍し、多くの名作タイトルに携わりました。その後、2023年にはスマホゲーム大手のコロプラに入社し、新しい開発に挑戦しております。

彼のデザインはゲームにとどまらず、ファッションやポップカルチャーにも影響を与えるなど、多方面で注目されています。

金子一馬の版画作品やゲームポスターはコレクションとして特に高い人気を持ち、モチーフによって数万円~10万円ほどの評価が期待できます。

mocha

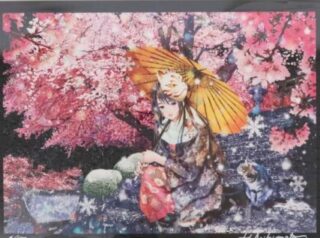

mocha(モカ)は現在、高い人気を持つ背景イラストレーターです。

『錆喰いビスコ』『Re:LieF~親愛なるあなたへ~』などをはじめ、多くのアニメ背景やゲーム背景の作画を担当し、卓越した描画力から生み出されるノスタルジックな世界観が幅広いファン層に支持されております。

2019年にイラスト集『BACKGROUND ARTWORKS』を、2021年には二冊目となる『Empathy』を出版します。

2022年からは自身初の全国展「mocha展 星しるべ」を開催するなど、更に視線を集めています。

背景作家であるmochaの作品には、星空や青空を映したものが多くございます。

原体験として、専門学生時代に新海誠の映画『秒速5センチメートル』を観賞し、その表現力に影響を受けたと言います。

開放的な画角と美しい色彩表現は、見る者に涼感のある心地よさを与えます。映る人物の心象を情景が表しているようで、作品によって異なる情感があります。

展示会ではmochaの版画作品が展示販売され、高い人気を持っております。

mochaの版画作品は全般的に高い評価が期待できます。

バックサイドワークス

バックサイドワークス(Backside works.)は、国内に限らず国外でも評価の高い正体不明の現代アーティストです。

福岡を拠点に2010年代から活動するバックサイドワークスは、大阪で開催されたアートフェア「UNKNOWN ASIA 2019」を皮切りに、「アートフェア東京2021」への出品や個展開催など、徐々に活躍の場を広げていきました。

そんな中、2020年に予備校「河合塾」のポスターを手掛けたことをきっかけに、国内外問わず更に高い評価を得ることになります。

1980年代~90年代のアニメや漫画、映画といったサブカルチャーに影響を受けたと述べています。その為、アニメーションや漫画、グラフィックアートなどバックサイドワークス自身の作品スタイルと相性が良く、ペン画やスプレーペイントを得意としています。

バックサイドワークスの手掛ける作品のコンセプトは主に「ヒロイン」です。作品を見る観客を主人公とし、この観客と一緒に物語を作っていくという意味の元描かれております。

ディズニーアート

ディズニーは、皆様にもなじみが深い名前かと思われます。ディズニーランドといえば日本のテーマパークとしても最も有名であり、世界的にはさらに浸透している一大エンターテイメント施設です。 20世紀初期頃からウォルト・ディズニー …

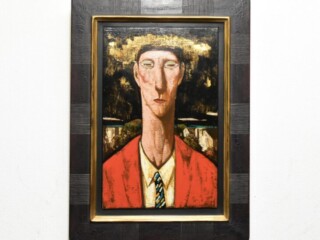

玉川 信一

玉川信一は1954年に福島県会津坂下町に生まれ、東京教育大学(現筑波大学)の芸術学科で油彩画を学びました。 1978年に同大学の大学院を修了しますが、在学中から若くして頭角を現し、現在委員を務める二紀会に入選、昭和会展や …

中原 脩

中原 脩は日本の画家・イラストレーターで、主に女性をモチーフとした油彩を制作していますが「中川 脩」の名前で日本画も発表している人物でもあります。 1946年に神奈川県に生まれ、東京藝術大学日本画科を卒業し、東京藝術大学 …

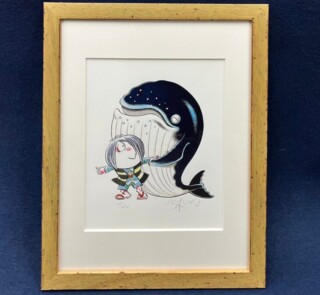

水木 しげる

水木しげるは、日本の国民的漫画「ゲゲゲの鬼太郎」の作者として、また妖怪研究家として国内外問わず広く知られています。 鳥取県境港市の水木しげるロードや、東京都調布市の鬼太郎茶屋、商店街に並ぶ妖怪オブジェをご存じの方も多いの …

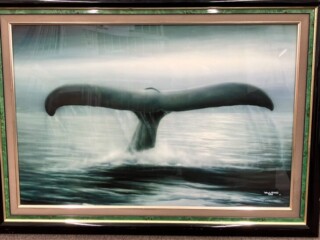

ロバート・ワイランド

ロバート・ワイランドは国際的に有名な海洋生物アーティストです。画家、彫刻、作家、写真家、慈善家、映画製作者としても活躍している経歴を持っています。 海洋生物アーティスト(マリンアーティスト)といえば日本だとラッセンが人気 …

井田 幸昌

井田幸昌は1990年、鳥取県生まれの現代美術作家です。 彫刻家である父、井田勝己のもと幼い頃より芸術に触れながら育ち、2016年に東京藝術大学 美術学部絵画科を油画専攻で卒業、2019年には同学大学院美術研究科修士課程を …

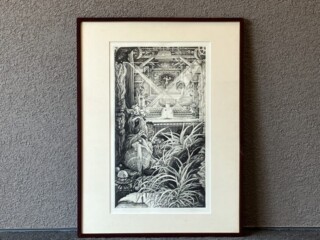

清原 啓子

清原啓子は、東京都八王子市出身の銅版画家です。 1987年、心不全により31歳という若さで夭折されており、画家として活動した期間は10年ほどになります。 1980年頃より画家としての活動をはじめ、その圧倒的な才覚はすぐに …

デビッド・ウィラードソン

デビッド・ウィラードソンは、ディズニー界の生きるレジェンドと呼ばれている、ディズニー公認のアーティストです。 出身はアメリカで、スティーブン・スピルバーグが監督を務めた「レイダース-失われた聖櫃」のロゴマークなどを手掛け …

島倉 仁

島倉 仁(しまくら じん)は1940年に新潟県で生を受けます。 島倉が美術界で名を馳せたのは、中学生の時でした。新潟県美術展にて中学生の時に入選。その後文部大臣賞、郵政大臣賞を受賞するなど若くして頭角を現します。 196 …

田中 拓馬

田中拓馬は、1977年、東京都生まれの画家です。 幼少期から埼玉県で過ごし、埼玉県立浦和高等学校を卒業したのち弁護士を目指し早稲田大学法学部に進学しました。ですがその後2度司法試験で不合格になったことにより体調を崩し、リ …

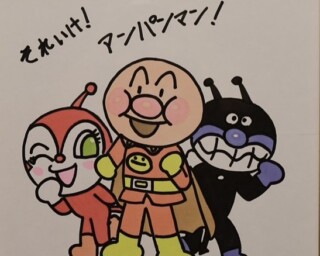

やなせ たかし

やなせたかしは、日本の漫画家・絵本作家です。 老若男女問わず誰もが知っていると言っても過言ではない国民的キャラクター「アンパンマン」の生みの親として知られています。 1919年に生まれ、東京高等工芸学校図案科を卒業した後 …

宇野 亜喜良

宇野亜喜良はイラストレーターで50年以上日本のイラスト界ではトップを走り続けている人物でもあります。 「イラストレーション」「イラスト」と聞くと、「簡略化された絵」や「漫画やアニメみたいな絵」というイメージをお持ちの方も …

ステファン・マーティンエアー

ステファン・マーティンエアー(Stephan Martiniere)はパリ出身のSF・ファンタジーアーティストです。 同時にアートディレクターやゲームのビジュアルディレクターの顔も持つ、マルチなエンターテイメントアーティ …

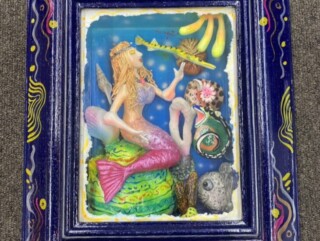

古畑 雅規

古畑雅規は長野県生まれの油彩画家&クレイアート作家です。 1968年の長野県松本市に生まれます。1988年に全国大学版画展に出展、1989年には伊藤廉記念展に入選します。フランス、イタリア、スペイン、トルコ、エジプトの5 …

前田 麻里

前田 麻里さんをご紹介いたします。 神奈川県川崎市出身の前田麻里さん。まるでおとぎ話に出てくるような夢のような世界観を独自の技法で描き上げるのが特徴の現代洋画家です。きらめく星空、可愛らしい花と動物、虹や風船、緑あふれる …

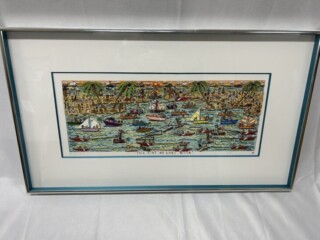

ジェームス・リジィ

ジェームス・リジィは版画作品の3Dアートで世界的に有名なアーティストです。 平面作品を立体的に見せる3Dアートの先駆者として名高く、地元であるニューヨークのような都会の日常風景である喧騒をポップに表現したことが高く評価さ …

櫃田 伸也

櫃田 伸也は東京出身の油彩画家であり、愛知県立芸術大学、東京藝術大学で教授も務めました。 1941年の東京都大田区で生まれ、64年に東京藝術大学の美術学部油画専攻を卒業します。66年には東京藝術大学の大学院を卒業し、同大 …

河嶋 淳司

河嶋 淳司 1957年~現在 東京出身の日本画家になります。 東京藝術大学に在学中から、自身の作品発表を活発に行っており、昭和60年のギャルリー・ワタリでの個展を手始めにほぼ毎年の様に個展を開催しております。 平成6年に …

てぃんくる

てぃんくるは、日本のイラストレーターで、漫画家の集団です。 結成時は5人組で活動しており、その後2003年「Cafe Little Wish」作成時に、はるかぜせつな、ベルの2名で活動を開始します。2010年にベルが病気 …