水森亜土は、イラストレーター、歌手、女優、画家、作家など多くのジャンルで活躍しており、ご存じの方も多いかと思います。水森亜土の名を多くの人が知るようになったのは、NHKの教育番組にレギュラー出演してからではないでしょうか、その番組でもイラストを描いており可愛らしい絵柄から人気の作家となりました。

イラストレーターの才能は母譲りの物で、母親は日本画家で小さなころから絵に触れていました。習い事として絵やバレエやピアノなど多くの物に触れてきました。ハワイのに語学勉強の為に遊学していた経験があり、そこで英語とジャズに触れました。

仕事としてはまず歌手としてデビューし、舞台を経験します。イラストの仕事も傍らに行っており、その経験から劇場の看板イラストの製作をするなども行っていました。その後先ほど挙げたNHKに出演しイラストレーターとしての仕事も多く入るようになりました。

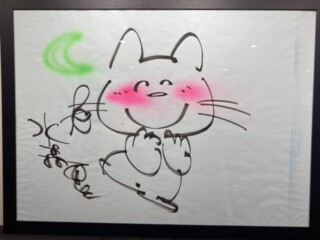

水森亜土の描く作品は、ファンシーなアニメ調の可愛らしいイラストで女性の方に大変人気です。

その人気から、多くの企業が水森亜土にマスコット作成の依頼を出し、商品広告にイラストが採用されていた。特によく描いていた猫のキャラクターは名前を「ミータン」といい、亜土ちゃんグッズの人気キャラクターでした。2003年には亜土ちゃんグッズ専門店ができるなど人気を博していました。

作家としては、長野県にある美術館に個人美術館「水森亜土館」を併設。東京弥生美術展にてイラスト原画を展示する「水森亜土展」を開催するなど大きな実績も残している。

丹野忍は茨城県出身のイラストレーターです。

1997年立命館大学文学部を卒業、イラスト技術を独学で習得、ファミ通文庫編集部に持ち込みに行ったことをきっかけにイラストレーターとして仕事を行うようになりました。

以降、小説の挿絵、テレビゲームのイラストやキャラクターデザイン、アニメーションなどの仕事に関わってきました。

関わった作品の中には「グインサーガ」「銀河英雄伝説」「アルスラーン戦記」などがあります。

2000年にはシンガーソングライターのGacktのCDジャケットを手がけました。

丹野忍の作品は現代的な作風と秀麗な作品によって人気のある作家です。幻想的な雰囲気を描き出すのが秀逸で、今後ゲームやアニメのイラストで皆様がめにする機会が多くなるのでは、と、思わせる期待の作家です。

高木 公史(たかぎ こうし)1959年~現在

東京生まれの画家になります。

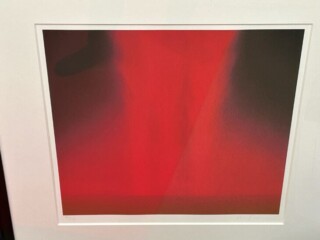

『生きている絵画』

高木さんの絵は、清々しい雰囲気があり、まるで生きているかのような空気感が感じられます。

モデルになった女性、子供等の人物や自然への深い思い、愛情が伝わってきます。

人物画に関しては、切れば血が出るというな絵が、名画だと語った評論家もおりますが、

高木さんの作品は、血が出るだけでなく、絵に宿る魂が奪われ、モデルたちの思いや声が聞こえてくるかのような迫力がございます。

高木さんのベースとなっているのが、アウグスト・サンダー、ベッヒャー夫妻、トーマス・ルフらの即物的写真表現への共鳴になりますが、その驚異の細密描写で、彼らの表現をも乗り越えようとしております。

人物から花々まで、生きとして生きるものたちへの深い愛情と洞察から生まれる油彩、鉛筆、ペンによる生命感に満ちた瑞々しい作品が、多くのファンを虜にしている要因の一つだと思います。

言わずと知れたフランス人画家の巨匠。世界的に認知度の高い画家です。

ミッシェル・ドラクロワは1933年のフランス・パリに生まれ、幼少期は木々や花々と触れ合いながら育ちました。1950年からはエコール・デ・ボザール(高等美術学校)で学び、舞台美術などの仕事に携わりました。

1960年頃にはフランスとドイツ、二つの美術学校で教授となり過ごします。教授としての過ごす傍ら自身の製作も進め、この頃から今の作風に近い作品を作るようになります。

その後作風が認知され始め、色んな展覧会に出品し受賞歴を残します。そこからアメリカに渡り、アメリカの作品展に出品しさらなる名声を得ることになります。その後アメリカから招待をもらったことをきっかけに教職を辞め渡米、アメリカで執筆作業に力を注ぎます。その後もオリンピックとワールドカップの公認アーティストに選出されるなどし、フランスを代表する巨匠として地位を確立しました。

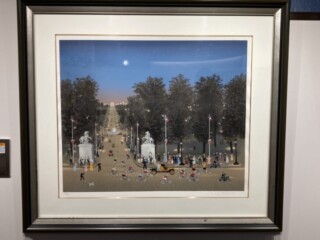

ドラクロワといえば、<フランスの風景>を題材にした絵画作品が有名です。劇場で観客席から舞台を見るような平面的な構図は、遠近法を多用しないことにより鑑賞者に親しみを持たせるための表現様式と言えます。このような様式は日本画の表現方法に近く、日本人に馴染み深いためバブル期から2000年代にかけて爆発的な人気がでました。当時に比べると評価が下がってきておりますが、現在でも需要が高い作家の一人です。

パリのナイーブ美術館を始めいくつかの美術館で、永久保存作品として展示されています。パリの街並みを描いた作品は世界的にコレクターがおり、数多くの方が所有されています。

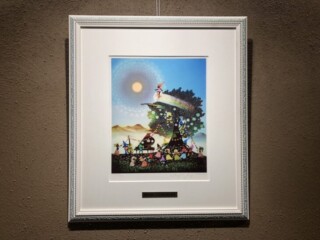

チャールズ・ファジーノはアメリカ合衆国の芸術家です。

3Dポップアートの第一人者であり、2000年よりアメリカオリンピック委員会の公式アーティストとして現在に至るまで活躍中の作家です。

生い立ちは1955年ニューヨークにて生まれます。パーソンズでアートを学んだ後にスクール・オブ・ビジュアルアートにてファインアートの学士号を取得します。そして本格的にストリートアーティストとして活動を始めます。

3Dアート作品の製作手順はファジーノが描いた原画を元にシルクスクリーンで版画を複製し、それを切り取り二重三重と重ねて貼り付けていきます。

ファジーノの3Dアートは明るい印象の物が多く、見ていて楽しくなるような遊びが散りばめられており飽きさせません。

そんなファジーノのPOPな3Dアートは各企業の目にとまり、ウォルト・ディズニー・カンパニー、ユニバーサル・スタジオ、ワーナー・ブラザース、20世紀フォックス、メジャーリーグなど多数のタイアップ作品を製作しました。

東京五輪の公式ポップアート作品を手掛けており、日本でも様々な地域で個展を開催しています。今後もファジーノ活躍が期待されます。

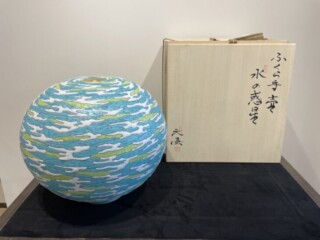

古吉 弘(ふるよし ひろし) 1959年~現在

1959年生まれの広島県広島市出身の洋画家になります。

京都芸術短期大学に在学中に「大徳寺絵画研究所」に通っておられました。

1980年に卒業され、8年後に花と女性美展にてグランプリを受賞されます。

以後、高島屋、三越等の百貨店にて個展を開催し2000年には、小磯良平大賞入選をされました。

2003年には第一回アートアカデミー賞入賞、2005年アメリカ合衆国アート・リニューアルセンターにて、国際公募人物蕪尾門一等賞を受賞致しました。

2010年クリスティーズのオークションにて、作品「Julien」がオークション最高額549万円で落札され、世界から注目を集めることとなり、2013年の同オークションで「MAYA」が815万円で落札、一夜にして号160万円の作家になった逸材の方になります。