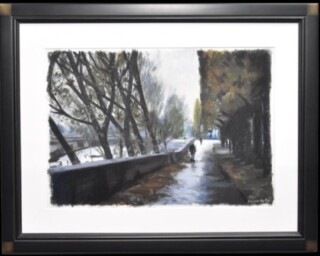

1938年兵庫県神戸市で生まれたセイ・ハシモト(本名・橋本清一)は、自身が育った神戸のノスタルジックで美しい欧州のような街並みを描き残そうと、独自のパステル技法を生み出し半世紀近くに渡って作品を描いてきました。

日本大学芸術学部美術学科卒業後は、レナウン宣伝部・ダーバン宣伝部といったファッション業界のクリエイティブ・ディレクターとして活躍、1983年には初の個展を開催し、日仏現代国際美術展でグランプリ受賞、外務大臣賞受賞と、数々の賞を受賞していきます。2017年には日仏現代国際美術展で文部科学大臣賞受賞するなど、50年近くに渡って独自のスタイルで作品と向き合っていきました。

なんといってもハシモト氏の作品は、何色ものパステルを紙に刷りこむように重ねて塗り描く独自のパステル技術が特徴的です。彩り豊かな各作品は、どこか不思議だけれどほんのりと暖かな気持ちにもなれるような、そんな作品となっております。

1925年に山口県に生まれた直野 進は、武蔵野美術大学に進学するも中退し、松田正平に師事しました。

主に縦長の構図で花を描き、シックな空間表現の中に華やかにモチーフを描いた個性的な作風が特徴です。

その個性的なスタイルが評価され、2005年には「NHK日曜美術館」に出演しました。個展を中心に発表を続け、2006年以降は「ギャラリー世都」「瞬生画廊」「菊川画廊」などで開催しています。

花瓶に生けた花を描く油彩作品が主流ですが、果物や女性像、デッサン画なども手掛けています。深みのある色彩は見る者の目を奪い、静謐な画面の奥から、内面に秘めた情熱が静かにほとばしるのを感じさせます。

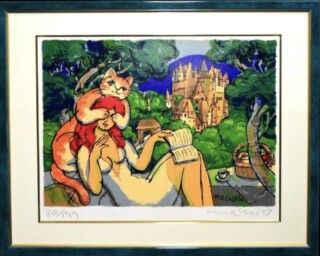

ブライアン・ルードはアメリカを拠点に活躍するイラストレーターで、エンターテインメント作品の公式アートを手掛けることで知られています。

ブライアンは、1975年にアメリカ・オハイオ州に生まれ、大学在学中にグラフィックデザインを学んでキャリアをスタートさせました。のちに地元のアートスタジオでインターンシップを始め、商業用イラストレーションツールとしてのエアブラシについて学びます。

その後、初めてコミックブックコンベンションに参加した際、チャンスや可能性に満ち溢れた世界に畏敬の念を抱いたといいます。以降、様々なコンベンションを回ってファンやコレクター、編集者、その他のアーティストなどとの関係を築き、多くの仕事を得るようになりました。

また、とあるインタビューでは「スーパーヒーロー、ジェダイ、ゾンビを描いて生計を立てられるなんて、いまだに信じられない」と語っています。

ブライアンの作品は、キャラクターやストーリーへの深い理解と敬意が作品に込められた「物語を語る絵画」として高く評価されています。

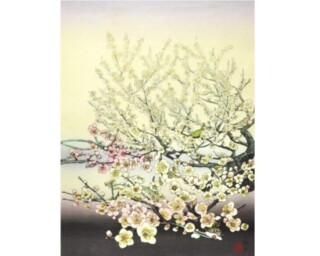

川島 睦郎(かわしま むつお)は、日本画家で、主に風景画・静物画・花鳥画を手がけ、近代~現代の日本画界で活動しています。

初期は 風景画 を主なモチーフとして描いていたが、次第に 静物画・花鳥画 に題材を移行していきました。

四季をテーマとする作品が多く、季節感・自然の移ろいを重視した表現がしばしば挙げられています。 後年は 花鳥画 を得意とし、「いのち讃歌」などのテーマで生命感・躍動感を表現する意図が語られることがあります。

日本画の伝統技法を丁寧に扱いつつ、題材・空間構成・色彩に独自性を織り込んでおり、一定の芸術的評価を得ています。

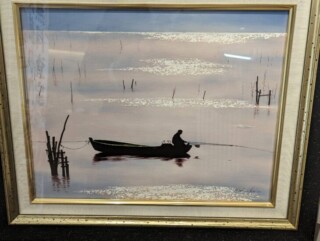

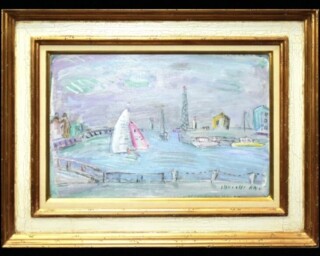

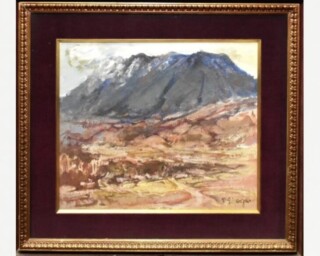

里中 游は、1953年に兵庫県明石市で生まれた画家です。

油彩画をはじめ、グラフィックデザインや建築デザイン、商業デザイン、イラストマップなど多岐にわたって活動しています。

里中は旅行が趣味だそうで、訪れた先の田園風景や海、湖畔などを中心に描きました。新たな土地で感じる高揚感や心地よさなどが、シンプルな構図と鮮やかな色彩で表現されています。里中は自身の作品について、「見る者の心の状態によって毎日印象が変わる」と語っているそうです。

里中は個展やグループ展の開催などを行っており、現在は西明石に構えたアトリエ兼ギャラリーで活動を続けています。

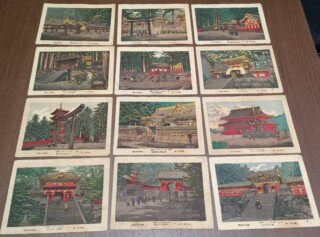

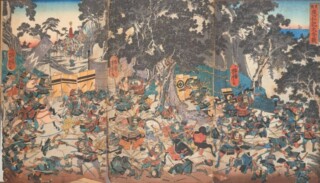

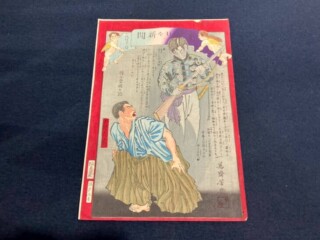

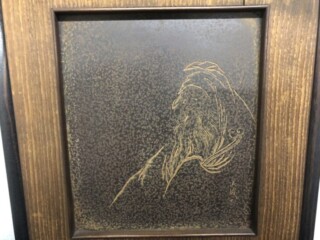

亀井 至一は江戸時代末期から明治時代の石版・木版画家です。

初め、国沢新九郎と横山松三郎に師事して石版と油絵を学びました。その後、第1回内国勧業博覧会に「上野徳川氏家廟之図」を、第2回内国勧業博覧会にも作品を出品、第3回内国勧業博覧会には「美人弾琴図」を出品し、知名度を上げました。

木版画も作製していましたが、後に玄々堂印刷所に入って石版画を学びました。代表作に「日光名所」、「東海道名所」などが挙げられる他、蜷川式胤の「観古図説」などが知られています。また、矢野竜渓の政治小説『経国美談』の挿絵、東海散士の政治小説『佳人之奇遇』の挿絵などの出版文化に影響を与えました。