鈴木信太郎は東京都八王子市生まれの洋画家です。

1910年、白馬会洋画研究所に入り黒田清輝に師事します。1913年からは八王子の府立織染学校専科に入学し、織物図案を修学しました。そののち上京し、染織図案家・滝沢邦行に師事します。その時は本格的に図案家を目指していましたが、第10回文展に水彩画「静物」で初入選したことを機に図案を断念し、油絵の制作に専念します。

鈴木は絵画学校を通っておらず、それを功として従来的な絵画観にとらわれることなく自由な制作を行い、作風となっていきました。

モチーフとしてよく扱われるのは果物や花、人形などの静物、また海辺の町の風景です。画面いっぱいにモチーフを扱い、明るく映える色彩を中心に構成された「童画風」と評される作風が特徴です。

文展や二科展を中心に活躍され、戦後は野間仁根や高岡徳太郎らと一陽会を結成し、活躍されました。没後30年近くになる現在でも多くのファンがついており、市場でも人気の高い作家さんの一人です。

インドに魅せられてインドの風景、寺院、人々を描いた日本画家として有名なのは秋野不矩でしょう。

1908年に静岡県磐田郡二俣町(現在の浜松市天竜区二俣町)に生まれた秋野不矩は女学校に通いながら絵の勉強をしており、19歳の頃には教師を辞めて石井林響や西山翠嶂に師事し画家を目指していきました。

1930年には「野に帰る」が第11回帝展にて初入選を果たすとその後も数々の作品を出品し、自身の地位を確立していきます。

戦後は日本画の新しい創造を目指して、上村松篁、広田多津、山本丘人、吉岡堅二、福田豊四郎らと「創造美術」を結成しました。

その頃より秋野不矩の作風は官展時代から脱却して西洋美術も取り入れていくようになります。

1962年にインドを訪問したことをきっかけにインドに魅せられて、インドの風景や人々などをモチーフにした作品を描いていくようになります。

また、インド以外にもネパールやアフガニスタンなども訪れて93歳で亡くなるまで絵を描き続けました。

晩年まで絵を描き続けた秋野不矩の作品は今も多くの人々を魅了していることは間違いないでしょう。

河童を好んで描いた画家で「河童の芋銭」と呼ばれた小川芋銭という画家をご存知の方も多いのではないかと思います。

江戸幕府最後の年となる慶応4年に江戸赤坂溜池の山口筑前守弘達の牛久潘邸に小川芋銭は生まれました。

牛久学舎(現在の牛久小学校)を卒業した小川芋銭は、生まれながらの虚弱体質から農業に向かないと判断され縁戚の商業見習いとして上京しました。

ですが、予想以上に厳しく体も弱かったので母の住む上杉家に引き取られました。

その後、櫻井中学校をなんと1年半という期間で卒業し本田錦吉郎に師事して洋画を学び、独学で特異な日本画の世界を切り拓いていきました。

1915年には川端龍子らと「珊瑚会」を結成し、この頃より各地を旅して小川芋銭の視点から多くの作品を生み出していきました。

1917年には展覧会に出品した水墨画が横山大観の目に留まったことがきっかけで日本画壇に入ることになりました。

小川芋銭の作品は農民の働く姿や田園風景を主題とした作品、水辺の生き物や不思議な生き物なども描きました。そこには小川芋銭の自然を愛する心やごく普通の人々や貧しい人々に寄り添う気持ちを表しているといえるでしょう。

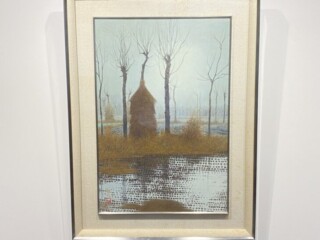

中路融人は1933年京都生まれの日本画家です。滋賀湖国の原風景に心惹かれ、60余年もの間その風景を追い求め描き続けました。「水と木が創作の舞台装置」とし、母の故郷・五個荘を訪れては数多くの作品を描きました。

酒屋の次男として生まれた中路融人でしたが、口べたで客の対応が苦手ということもあり。「自分は商売には向いていない」と思い、美術科の高校に進みます。しかし、日本画での成功は考えず、卒業後はデザイン事務所に就職。デザイナーとして働きながら、絵の勉強に励みました。そんな中路融人は21歳のときに大きな転機を迎えます。画塾の晨鳥社に入塾し、高名な画家の山口華楊に師事することになったのです。師から「自分の思うようにしなさい」と言われ自分の描きたいものは何かと考えた時に、子どものころによく行った母の故郷である滋賀県東近江市五個荘の風景を思い出し、自分が描きたいのはこれだと確信しました。

それから、五個荘を中心に滋賀の風景を描くようになります。湖西の堅田、雄琴、近江舞子などにも足を伸ばし筆を走らせました。琵琶湖や田園の風景は訪れるたびに違う。豊かな自然の表情を描きたいと思ったらすぐに出掛け、雑念を入れずに描く。忠実な写生で自分で感じたことを筆にのせる。これらを信条に風景画を描きました。

描いた作品は、日展などに出品し数々の賞を受賞しています。その功績が認められ、日本芸術院会員で2012年に文化功労者に選ばれました。他にも、滋賀県東近江市内の小学校での絵画教室開催や展覧会支援などで文化の発展に貢献したとして、昨年2月、同市の名誉市民に選ばれました。

中路融人の作品はデッサンを大切にし、雪に輝く伊吹山や榛の木の立ち並ぶ田園風景、葦がゆれる湖畔など、一期一会の自然の表情を豊かに表現しています。

自然現象を用いた抽象作品を得意とした画家・元永定正。近年の具体美術の再評価とともに、現在その人気は国内外問わず非常に高いものとなっています。

定正は1922年、三重県に生まれました。学校卒業後は工具店や国鉄に勤務しましたが、その一方で漫画の投稿も行っていました。1944年地元に戻り油彩画を学びます。地元三重県の公募展などで入選を重ね、漫画の連載も行うようになりました。

1952年、神戸に転居し抽象画家・吉原治良らが主宰する芦屋市展に出品。第8回展に出品した抽象画は吉原に絶賛されました。同年に吉原の設立した具体美術協会に参加し、以後退会までメインメンバーとして活躍しました。

1960年代は海外での活動も増え、70年代には絵本制作に取り組み始めました。80年代90年代と精力的に制作に打ち込みましたが、2011年に亡くなりました。翌年、ニューヨークのグッゲンハイム美術館で展示された、定正監修の作品が遺作となっています。

日本画技法のたらし込みに着想を得て作られた、キャンバスに絵具を流した絵画や、水を用いた立体作品など斬新で大胆な手法が現代美術家として話題を呼ぶ一方、後年は絵本作家としても活躍し、遊び心のある作品を残しています。

まるで目の前にその情景が広がっているかのような色鮮やかな風景版画。時には日本を飛び出し、当時まだ珍しかった海外の風景も描いた版画家、吉田博。イギリス王室のダイアナ妃も愛した彼の版画は、今なお世界で高い人気を誇ります。

1876年、九州に生まれ、中学時代に洋画家の教師に腕を見込まれ養子となり、吉田姓となりました。学校卒業後は水彩画を始め、明治美術会に所属します。1899年アメリカへ渡り、美術館で水彩画の展覧会を開催します。この成功が吉田の画風に影響を与えました。1902年には太平洋画会を結成し、白馬会とともに明治日本の洋画壇を代表する会と成長していきます。1908年の第二回文展では最高賞を受賞し、以後文展・帝展で高い評価を受け、自身も審査員をつとめます。

木版画の道へ進んだのは1920年で、1921年に最初の版画を出版しますが、まもなく関東大震災で版木を全て失い、再び海外へと渡りボストンを拠点に活動するようになります。帰国後は新宿・下落合にアトリエを構え、「アメリカシリーズ」や「ヨーロッパシリーズ」などの版画作品を発表しました。

海外での知名度の高さから、戦後は進駐軍の米兵の間で人気となり、マッカーサー元帥の夫人も訪れています。

世界を旅し、時には自ら高山に登り、その風景を克明に写し取った吉田の版画は、浮世絵にはない写実性を備えた新版画の代表的な存在となりました。