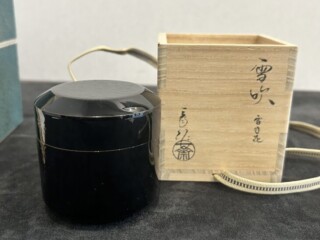

西村松雲は、1952年に石川県で生まれた漆芸家です。茶道具を中心に制作を行い、伝統的な技法と上品な美しさを大切にした作品づくりで知られています。落ち着いた中にも品のある美しさを表現した作品は、多くの茶人に愛されてきました。その確かな腕前から、表千家・裏千家好みに合わせた道具を数多く制作しており、茶道具としての実用性と工芸品としての美しさを兼ねそなえています。

松雲の作品は金粉や螺鈿を控えめに使い、上品で静かな趣を大切にしています。千家の書付が入る作品もあり、その格調の高さがうかがえます。

西村松雲が手がけた茶道具は、長く使うほどに味わいが増し、使う人の手になじんでいくのが魅力です。日本の美意識が息づく品として、今も多くの茶人や愛好家に大切にされています。

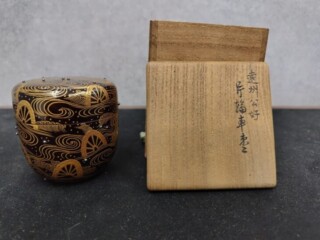

中村宗尹は、茶道具を中心に手掛ける加賀蒔絵の作家として知られています。

人間国宝の川北良造を父に持ち、豊島文洲に師事しました。

加賀蒔絵とは、江戸時代に加賀藩を中心に栄えた漆芸の技法のひとつです。

自然や吉祥文様などを主なモチーフとし、さまざまな技法を組み合わせて丁寧に仕上げられます。何層にも重ねられた繊細な線が生む立体感や、当時の富裕層の好みを反映した情感豊かな表現が特徴です。

華やかな蒔絵と深い黒漆の対比が魅力的な彼の作品には、伝統的な日本の美意識が色濃く表れています。

1952年に石川県輪島市で誕生した北村辰吉は、1973年頃に輪島漆器の製作を行うようになると、現代の技法に限らず古典の技法の研究も行い、技術力の向上を図りました。1985年には北村工房を設立し、着実に活躍の幅を広げていきます。

1986年には印籠制作を開始し、この頃から海外でも個展を行うなど、国内外で活動をより活発化していきます。

細密な技法から織りなす圧倒的表現力を生み出す北村の作品は、現代技法の中に垣間見える奥深い伝統性のある技法も見ることができる作風が特徴的です。

一度見ると忘れられないようなどこか力強さも感じられる表現力は唯一無二とも言えるでしょう。

初代一斎が「一斎」の号を茶道宗家宗偏流家元より受け、現在三代目と、輪島初の茶道具専門の塗師として今でも時代と高い技術力が受け継がれています。

特徴的なのが、蒔絵と金彩の豪華さは勿論ですが、そこから見える細かな技術が行き渡っている重みのあるデザインが一斎らしいところかと言えます。余すことなく魅せる各作品は、高い評価を得ています。

輪島塗に対する愛ある一斎の感性は、その精密度が高い技術力で作り出す漆器を通して日本のみならず、世界からも注目され、二代目一斎からは海外での活動も積極的に行っております。

2013年に二代目が死去、現在は三代目が継承し、約70年以上作品に対する想いと技術が今も継承されています。

原 羊遊斎は、華やかな作風で知られる江戸時代後期の蒔絵師です。

伝統的な技法と独自の美意識を合わせた、緻密で洗練された蒔絵作品を多数制作しました。

1769年に江戸に生まれ、蒔絵師の「鶴下遊斎」に師事し、蒔絵を学びました。

20代後半になると、腕を買われて藩主の御用品を多く手掛けました。

彼の生涯については不明な点も多く、1845年、または1846年に亡くなったとされていますが定かではありません。

谷文晁や大田南畝などの文化人とも交流があったとされています。

彼の作品は、東京国立博物館など多くの博物館や美術館に収蔵されています。五島美術館で開催された展覧会では、蒔絵茶箱、印籠、根付、蒔絵櫛など、多彩な作品が展示されました。

代表作には『桜紅葉蒔絵重香合』『蔓梅擬目白蒔絵軸盆』『梅木蒔絵印籠』などがあります。

中林星山は福井県鯖江市を拠点とし、棗や香合などのお茶道具を主に制作している、昭和26年生まれの現代の作家です。

彼は「ぶりぶり香合」で有名な蓑輪一星から蒔絵の技術を学び、螺鈿や金彩などといった装飾を得意とします。

作品の素材には、一般的に高級木材として扱われる「神代杉」や「黒柿」を使用することが多く、気品漂う作風が特徴的です。

「神代杉」は埋もれ木の一種で、自然現象によって樹木が地中に埋もれ、その影響から大変美しい木目が出来上がります。

「黒柿」は、柿の木から1万本に1本の確率で出てくると言われており、非常に貴重な木材として有名です。

中林星山の作品は、上記の高級素材が使用されている点に加え、特徴的な形状もまた、評価に影響する重要なポイントとなります。

特に、和楽器の琵琶や扇子の形をした香合などは評価が高く、他にも繊細な絵付けがされている昆虫や動物、植物などを題材とした作品や、螺鈿や金彩が上品に施されているお品物も評価が高くなる傾向にあります。