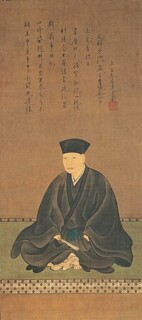

今回は表千家七代 天然宗左 如心斎についてご紹介致します。

如心斎は表千家六代 原叟宗左 覚々斎の長男に生まれ、初めは宗巴や宗員と名乗ります。

弟には、裏千家七代家元の竺叟宗室 最々斎と同八代家元の一燈宗室 又玄斎がおり、それぞれ千家を継ぐ優秀な兄弟が揃います。

如心斎の残した功績としては、又玄斎らと「七事式」と呼ばれる茶の修練に必要な七つの式作法を制定したことや、現在の茶道における家元制度の基盤を築いたことが挙げられます。

17世紀の終わりごろから江戸時代は中期に入り、武力にとって代わる、学問を中心とした政治が社会に泰平をもたらします。財政も安定し、産業や文化の発達と共に人々の暮らしもまた、次第に豊かになっていきました。

町人などの富裕層が広がるにつれ、茶道人口は増大していきます。そのような時代の流れの中、茶の湯を遊芸とする風潮が徐々に高まりを見せます。

そこで如心斎達は、茶の湯の間口を狭めることなく遊芸性を取り入れ、そして利休以来伝承されてきた教えも失われないよう、「七事式」でその二つを見事に両立させました。

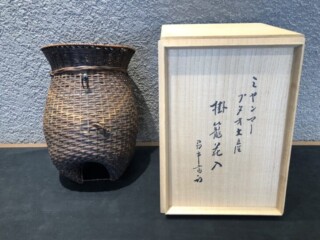

七事式はそれぞれ、「茶カブキ」、「廻り炭」、「廻り花」といった千利休の時代から伝わる3つの式と、「花月」、「且座」、「一二三」、「数茶」の新たに加えられた4つの式で成り立ちます。

七事式という名前の由来は、無学和尚が碧巌録の『七事随身』から用いて名付けたとされています。

「花月」に由来する「花月楼」と呼ばれる茶室は、七事式に最適な八畳床付の造りとなっており、稽古の実践の場として重宝されました。

その他に、大坂の豪商・鴻池了瑛が大徳寺玉林院に建造した茶室「蓑庵」は、特に如心斎好みのものとされています。

如心斎は亡くなる数ヶ月前、息子で後に表千家を継ぐ啐琢斎に宛てた「云置」という書き置きを残します。

そこには千家の後継者をより明確にし、象徴とした存在にさせるような、厳格な決まり事が記されていました。

これが家元制度の基盤となり、千家が確固たる茶の名家として存続していくことに繋がります。

また、表千家四代江岑宗左や五代随流斎がそうしたように、千家に伝来する茶道具や記録を整理し、極書を行いました。

こうした様々な活躍もあり、如心斎は千家中興の祖という名声を得ています。

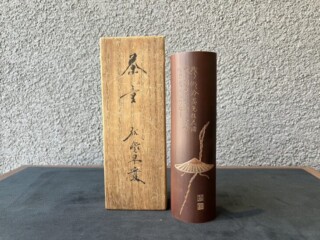

如心斎の好み物としては、前述の「花月楼」や「蓑庵」といった茶室の他にも、ツボツボ大棗などの蒔絵を用いた棗が好み物として多く残されています。

今井宗久は、戦国時代に堺で活躍した豪商および茶人です。

千利休、津田宗及と並び「天下三宗匠」と呼ばれました。

彼の出自は明確ではなく、近江国高島郡の今井氏や大和国の今井荘という地域の出身という説があります。宗久は若い頃に堺に移住し、納屋宗次という商人の元で経験を積みました。納屋宗次は堺の代表的な商人であり、宗久は彼の元で力をつけ、独立後は納屋業に加えて鉄砲の製造にも手を広げました。

宗久は商才に恵まれており、鉄砲の製造や南蛮貿易を通じて巨万の富を築き上げました。特に、鉄砲の大量生産により堺は日本有数の鉄砲産地となり、宗久の影響力は大きくなりました。彼は堺の自治組織である会合衆の一員となり、商人としての地位を確立しました。

商人として成功を収めた宗久は、茶の湯の世界にも足を踏み入れました。彼は武野紹鴎(たけのじょうおう)に師事し、茶の湯の技量を磨きました。紹鴎の娘と結婚し、その財産や茶器を引き継いだことで、宗久は堺を代表する茶人となりました。彼は千利休や津田宗及とともに、信長の茶頭としても活躍しました。

宗久の人生において重要な転機は、織田信長との出会いでした。1568年、信長が上洛を果たした際、宗久は単独で信長に謁見し、名物茶器を献上しました。この行動により、宗久は信長の信頼を得て、堺の豪商たちを代表する立場となりました。信長は堺の商人たちに戦費として矢銭を要求しましたが、宗久はこれを仲介し、商人たちを説得して信長の要求を受け入れさせました。この功績により、信長は宗久に多くの特権を与えました。

1582年に信長が本能寺の変で亡くなった後、宗久は豊臣秀吉に仕えることになりました。しかし、茶の湯の世界では千利休の影響力が次第に強まり、宗久は次第にその活動を控えるようになりました。秀吉の北野大茶会以降、宗久は茶の湯の世界に顔を出さなくなり、1593年に74歳で生涯を終えました。

今井宗久は、商才と茶の湯の技量を兼ね備えた稀有な人物でした。彼の商業活動は、堺を日本有数の商業都市に押し上げる一因となり、信長の成功にも大きく寄与しました。宗久のような政商は、戦国時代の日本において重要な役割を果たしました。彼の生涯は、商人としての成功と茶人としての優れた技量が交錯する、戦国時代の一つの象徴といえます。

表千家六代 原叟宗左 覚々斎についてご紹介いたします。

覚々斎は久田家三代家元 久田宗全の実子でありながら、表千家五代家元 良休宗左 随流斎の養子となり、18歳という若さで表千家を継いだ人物です。

実父の久田宗全は随流斎と兄弟の関係にあり、久田家が茶家として本格的に活動し始めた代の人物でもあります。彼もまた目覚ましい功績を残した御人です。

覚々斎は襲名前、宗員と名乗っておりました。随流斎が後嗣に恵まれなかったため、12歳の頃に養子として迎えられます。

しかし、そのおよそ二年後に随流斎は亡くなってしまいます。

その後、大徳寺の大心義統から禅を学び、叔父であり千宗旦の弟子であった藤村庸軒から薫陶を受けます。

18歳で正式に表千家を継承すると、紀州徳川家に仕官し、五代徳川頼方の茶頭を務めます。その頼方こそ「享保の改革」で良く知られる、江戸幕府 八代将軍 徳川吉宗になります。

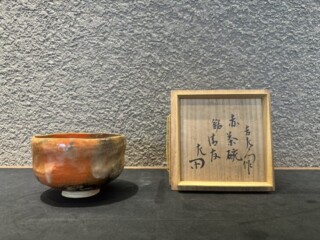

享保8年(1723年)には吉宗より唐津焼の茶碗を拝領し、「桑原茶碗」と呼ばれるそれは、覚々斎が残した茶道具の中でも特に有名です。

覚々斎は吉宗に仕えた後、紀州徳川家六代藩主の徳川宗直に仕えます。

当時は参勤交代の制度があり、お供として覚々斎も江戸へと赴きました。

その時、吉宗の意を受けた側近の桑原権左衛門によって、覚々斎のもとに茶碗が届けられました。その桑原権左衛門にちなんで「桑原茶碗」と名付けられたそうです。

桑原茶碗は、茶碗の腰と高台が一体化している風変わりな造りになっています。それはまさしく、茶の湯に対する「自由」な姿勢を貫き続けた覚々斎本人を表しているかのようです。

その自由な考え方も当初は、批判の声が上がっていました。しかし、茶の湯を楽しむ心を重視する在り方は門下生を始め、次第に多くの人から賛同を得ることとなります。

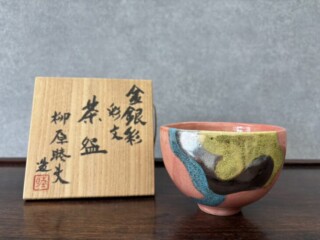

また、覚々斎自身も手作りの茶碗を多く残しており、「流芳五十」と呼ばれる50口の赤茶碗と黒茶碗が存在します。中には樂家に焼かせた作品もあり、現在それらの作品は「樂美術館」や「表千家北山会館」にて拝見する事ができます。

覚々斎には、如心斎(表千家7代)、竺叟宗乾(裏千家7代)、一燈宗室(裏千家8代)といった、後に千家の家元となる子供が多く存在します。

彼らも多かれ少なかれ、覚々斎の影響を受けて育ったと言えるでしょう。

表千家五代 良休宗左 随流斎についてご紹介致します。

随流斎は表千家四代家元 江岑宗左 蓬源斎の養子にして、表千家五代家元となった人物です。

『随流斎延紙ノ書』という自筆の茶書を残したことで有名ですが、彼自身についての記録は少なく、表千家の中でも謎が多い人物だとされています。

隋流斎は久田家二代 久田宗利と千宗旦の娘・くれの間に生まれます。まだ幼い時に、江岑宗左の養子として迎えられました。

江岑は後嗣の男子に恵まれなかったため、後継者として妹の甥っ子に白羽の矢が立ちました。

初めは宗巴という名でしたが、後に江岑と同じように表千家が代々襲名する「宗左」を名乗ります。

しかし、随流斎は人偏を使う「宗佐」の方を好んで用いたため、「人偏宗佐」という異名で呼ばれることがあります。

義父の江岑は利休以来千家に受け継がれてきた茶の教えを筆録し、随流斎のためにも『千利休由緒書』や『江岑夏書』といった書物として残しました。

そこで随流斎自身もまた、叔父であり裏千家4代家元でもある仙叟宗室など、周りの知り合いから聞いた茶の湯に関する話を書きとめ、『随流斎延紙ノ書』という覚書を残しています。

過去の茶人にまつわる話や茶道具の話など、その詳細は表千家のホームページ(表千家 茶の湯 こころと美)にも一部取り上げられています。

他にも、『随流斎寛文八年本』や『随流斎寛文十年本』という書が残されており、そこには千少庵や千道安に関する伝承がまとめられています。

その二人に関しても、残されている資料は少なく、大変貴重な記録だと言えます。

このように随流斎は、自らの足跡だけを残すのではなく、茶の湯界全体の歴史を後世へと残すことに尽力しました。その功績からは、どこか献身的な性格が窺えます。

随流斎は奇しくも、江岑と同じく後嗣の男子に恵まれなかったため、久田家三代 久田宗全の当時12歳だった長男(表千家六代 覚々斎)を養子にとります。

しかしその二年後、42歳という若さでこの世を去ってしまいました。

随流斎の好み物として伝わっているものは少なく、真塗の手桶水指や竹尺八花入の他、黒茶碗や赤茶碗の物が現在も残っております。

随流斎の残した箱書きの作品も少なくはなく、高く評価が付く場合がございます。

村田珠光は、室町時代の茶人です。

茶道における「わび茶」の先駆者として知られています。彼の茶道は、当時の華やかな茶会のスタイルとは異なり、質素で静かな美を追求し、後の茶道に大きな影響を与えました。

珠光は初め、浄土宗の称名寺に入寺しましたが、出家を好まず、京都に移り住んで能阿弥に師事しました。能阿弥のもとで、茶の湯や和漢連句、能、立花、唐物の鑑定など、当時の文化を学び、これらの経験が珠光の茶道に大きな影響を与えました。また、臨済宗の僧・一休宗純とも交流し、禅の教えを受けることで、茶道に禅的な精神性が根付くこととなります。

珠光の時代には、豪華な舶来品を用いた茶会が一般的でしたが、彼はこれに対抗する形で、「侘び茶」という新しい茶の湯の精神を確立しました。珠光が提唱した「侘び茶」は、華やかさを排除し、シンプルで素朴な美を重んじるもので、これが後の茶道の基本となります。珠光の死後、この思想は弟子たちに受け継がれ、やがて現代の茶道へとつながっていきました。

珠光の茶道における理念は、彼の言葉に表れています。例えば、「和漢のさかいをまぎらかすこと肝要」と述べ、唐物に偏らず、日本の焼物の素朴な美にも価値を見出すことを提案しました。珠光が残した茶道具は「珠光名物」と呼ばれ、その一部は後の茶人、千利休にも使用されたと伝えられています。また、「月も雲間のなきは嫌にて候」という言葉からは、完璧な美よりも「不足の美」に魅力を感じる珠光の美意識が窺えます。彼は茶室も四畳半という狭い空間に整え、装飾を省き、自然の美と調和を追求しました。

珠光の茶道には「心」と「精神」の重要性も色濃く反映されています。禅からの影響を受けた珠光は、物の不足を心の豊かさで補うことを目指し、茶の湯を精神修行の場として捉えました。「慢心や執着が茶道の妨げとなる」と説き、上達した者も常に初心を忘れず、他者に教えを請うことの重要性を強調しました。また、「心の師とはなれ、心を師とせざれ」という言葉には、心をコントロールし、変わりやすい感情に振り回されないようにするという教えが込められています。

珠光に影響を与えた人物として、まず能阿弥が挙げられます。能阿弥との出会いにより、珠光は当時の文化や芸術を学び、審美眼を養いました。特に、和漢連句からは「和と漢の境を超える」という考え方を得て、異なる文化の融合を試みました。

さらに、禅僧・一休宗純からは、無駄を排し、物事の本質を追い求める心を学び、これが珠光の茶道の精神的基盤となりました。

珠光自身が「侘び茶」を完全に創り上げたわけではありませんが、彼はその道を示し、後の茶道の発展に重要な役割を果たしました。珠光の理念は富裕層に支持され、弟子たちがその教えをさらに研鑽し続けた結果、茶の湯文化は完成へと向かい、今日に至るまで大きな影響を与え続けています。

千宗旦の子であり、裏千家初代(四代)家元である仙叟宗室についてご紹介いたします。

仙叟宗室は千宗旦の四男であり、裏千家を始めた人物になります。

兄弟には江岑宗左(四代表千家)、一翁宗守(四代武者小路千家)らがおり、その三人によって三千家は起こりました。

仙叟は茶人となる以前、徳川将軍家に仕えた名医の野間玄琢に師事しており、初めは医師を志します。

しかし、玄琢の死をきっかけに医師ではなく千家の人間として家を継ぐことを決めます。

因みに仙叟宗室は玄室という名で呼ばれることもありますが、その「玄」という漢字は野間玄琢から頂いたものだそうです。

江岑宗左に家督と不審庵を譲った父の宗旦は、隠居屋敷としてその不審庵の裏側に今日庵を建てました。これが”裏”千家と呼ばれる所以です。

玄室も今日庵に移り住み、宗旦と共に過ごすことで茶の湯を学びました。

宗旦の尽力もあり、玄室は31歳で大藩である加賀藩主前田家に仕官することになります。

加賀の小松城にて、三代藩主である前田利常におよそ8年間仕え、家臣だけでなく城下町の町人にまで茶道を広く普及させました。その名残は現在の小松市においても、茶の文化として残っているそうです。

その利常と父の宗旦が次いで亡くなると、玄室は裏千家を襲名し、今日庵を継承します。

そして前田家4代藩主の前田綱紀に茶頭として仕えると、金沢城下に屋敷を与えられるなど、人生の大半を金沢で過ごすことになります。

また、たびたび京都にも赴いており、寛文6年(1666年)には楽家四代一入の弟子であった土師長左衛門(大樋長左衛門)を京都から大樋村に招き、窯を築きました。これが、現在の大樋焼であり、楽焼の分派とされる所以です。

金沢市には、仙叟宗室の屋敷跡地である好古庵などといったゆかりの地が現在もあり、小松市同様に仙叟の茶は文化として深く根付いています。

晩年仙叟は京都に戻り、千利休の100回忌と利休堂の建立に取り組みますが、その間も金沢には何度も訪れていたそうです。

そして元禄10年(1697年)1月23日、75歳でこの世を去りました。

仙叟宗室は初代大樋長左衛門と共に作陶した大樋焼の中でも、渦紋や川海老のものが好みだったとされています。

また、優れた審美眼の持ち主でもあったため、仙叟の箱書があるお品物は非常に高い評価となる場合がございます。