陶磁器は、人類が最も早くから手にした工芸のひとつです。素朴な土器から始まり、精緻な磁器へと発展した歴史は、生活道具であると同時に芸術の軌跡でもあります。釉薬の色合いや焼成による質感、手に取ったときの重み――そのひとつひとつが時代や地域の文化を映し出しています。

そうした陶磁器の魅力を深く味わえる場所が、美術館や博物館です。展示室に並ぶ作品を前にすると、写真や書籍では伝わりにくい「土の質感」や「釉薬の微妙な発色」に心を奪われるはずです。さらに、各館は、地域の伝統や収蔵品の特色を活かした展示や体験プログラムを展開しています。

本記事では、全国の代表的な陶磁器美術館・博物館10施設を紹介します。また、初めて訪れる方のために「美術館をもっと楽しむコツ」や「訪問前に確認しておきたいポイント」もあわせてご案内します。

注目の陶磁器美術館・博物館10選

全国には、地域の伝統を伝える陶磁器専門館から、世界的なコレクションを誇る大規模美術館まで、個性豊かな施設が点在しています。ここでは、その中でも注目すべき10の美術館・博物館を取り上げ、それぞれの魅力や見どころを詳しくご紹介します。

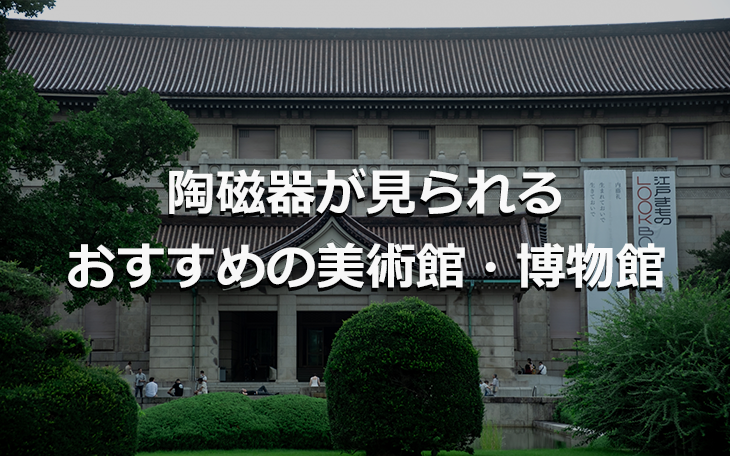

東京国立博物館(東京都台東区)

日本を代表する総合博物館・東京国立博物館は、縄文土器から茶陶、伊万里や鍋島などの磁器、さらに中国・朝鮮の名品まで、アジア陶磁の歴史を一望できる場所です。本館では日本美術の名品を、東洋館では東アジアの陶磁を中心に、時代や地域ごとに体系的に鑑賞できます。常設展示は定期的に入れ替えが行われるため、訪れるたびに新しい発見があるのも魅力です。

- 所在地

- 〒110-8712

東京都台東区上野公園13-9 - アクセス

- JR「上野」「鶯谷」徒歩10分

東京メトロ銀座・日比谷線「上野」徒歩15分

京成「京成上野」徒歩15分 - 開館時間

- 9:30~17:00(特定日は20:00まで開館あり)

- 休館日

- 原則月曜(祝日の場合は開館し翌日休)・年末年始ほか

大阪市立東洋陶磁美術館(大阪府大阪市・中之島)

大阪市中之島公園に位置する東洋陶磁美術館は、中国宋代の青磁や朝鮮李朝の白磁など、東アジア陶磁の名品を世界屈指の規模で収蔵しています。特に「安宅コレクション」は国宝2点、重要文化財13点を含む質の高いコレクションとして名高く、自然光を取り入れた展示室でその美をじっくり味わえます。

- 所在地

- 〒530-0005

大阪府大阪市北区中之島1丁目1-26 - アクセス

- 京阪中之島線「なにわ橋」1号出口すぐ

Osaka Metro御堂筋線・京阪本線「淀屋橋」1号出口から徒歩約5分

Osaka Metro堺筋線・京阪「北浜」26号出口から徒歩約5分 - 開館時間

- 9:30~17:00(最終入館16:30)

- 休館日

- 月曜(祝日の場合は翌日)、年末年始、展示替え期間

戸栗美術館(東京都渋谷区)

渋谷・松濤の閑静な住宅街にひっそりと佇む戸栗美術館は、陶磁器だけを専門に扱う数少ない美術館のひとつです。創設者・戸栗亨による熱心な蒐集活動によって集められた豊富なコレクションには、肥前伊万里・鍋島などの日本磁器だけでなく、中国や朝鮮の古陶磁も含まれます。作品点数は約7,000点にのぼり、年4回ほど企画展が催されており、訪れるたびに新たな発見があります。

- 所在地

- 〒150-0046

東京都渋谷区松濤1-11-3 - アクセス

- JR・東京メトロ・東急「渋谷駅」より徒歩約15分

京王井の頭線神泉駅北口より徒歩10分 - 開館時間

- 10:00~17:00

毎週金曜日・土曜日 夜間開館 10:00~20:00 - 休館日

- 月・火曜日(祝日の場合は開館、月・火曜日両方祝日の場合のみ翌平日休館)、展示替え期間中、年末年始

愛知県陶磁美術館(愛知県瀬戸市)

日本有数の陶磁専門館である愛知県陶磁美術館は、縄文土器から現代陶芸まで約7,000点以上を収蔵しています。茶室や陶芸館、古窯の復元展示もあり、作品鑑賞だけでなく実際に作陶体験や茶の湯文化を体感できる点が大きな特徴です。陶磁の歴史を体系的に学びたい方には必見の美術館です。

- 所在地

- 〒489-0965

愛知県瀬戸市南山口町234 - アクセス

- リニモ「陶磁資料館南駅」徒歩約10〜15分

長久手ICから車で約5分

無料駐車場(普通車250台、バス9台)あり - 開館時間

- 9:30〜16:30(入館は16:00まで)

夏季7/1〜9/30は9:30〜17:00(入館は16:30まで) - 休館日

- 月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始(12/28〜1/4)

兵庫陶芸美術館(兵庫県丹波篠山市)

丹波焼の里・篠山市今田町に建つ兵庫陶芸美術館は、森に囲まれた環境の中で古陶から現代陶芸まで幅広く紹介しています。茶室「玄庵」や工房を備え、“見る・作る・学ぶ”を一体的に楽しめるのが特徴です。周囲の窯元や集落とあわせて訪れることで、地域と一体となった陶芸文化を体感できます。

- 所在地

- 〒669-2135

兵庫県丹波篠山市今田町上立杭4-4 - アクセス

- JR福知山線「相野」駅からウィング神姫バス約15分「兵庫陶芸美術館」下車すぐ

車は舞鶴若狭道・三田西ICから約15分

駐車場58台(無料) - 開館時間

- 10:00~18:00(入館は17:30まで)

- 休館日

- 月曜(祝日の場合は翌平日)、年末年始。

樂美術館(京都府京都市)

茶の湯文化とともに発展してきた樂焼の歴代作品を紹介する樂美術館。初代長次郎から現代の十五代樂吉左衞門まで、樂家の茶碗の系譜を通史的に鑑賞できます。館内の建築そのものも“楽焼の精神”を体現しており、茶碗と空間を一体として味わえる特別な美術館です。

- 所在地

- 〒602-0923

京都府京都市上京区油橋詰町87-1 - アクセス

- 市バス「堀川中立売」「一条戻橋」徒歩約3分・「堀川今出川」徒歩約8分

地下鉄烏丸線「今出川」徒歩約13分 - 開館時間

- 10:00~16:30(最終入館16:00)

- 休館日

- 月曜(祝日は開館)、展示替期間

多治見市美濃焼ミュージアム(岐阜県多治見市)

志野・織部などの美濃焼を、古典から現代まで網羅的に紹介する多治見市美濃焼ミュージアム。人間国宝の茶碗で抹茶をいただく特別な体験もあり、“使う”という視点から器の魅力を再発見できる点も特徴です。地元窯元との交流イベントや特別展も積極的に開催されています。

- 所在地

- 〒507-0801

岐阜県多治見市東町1丁目9-27 - アクセス

- JR多治見駅からタクシー約10分

土日祝のみ ききょうバス(おりべルート)「美濃焼ミュージアム前」

車は東海環状自動車道 土岐南多治見ICより約10分・中央自動車道 多治見ICより約15分

無料駐車場(普通50台・大型4台)あり - 開館時間

- 9:00~17:00(入館16:30まで)

- 休館日

- 月曜(祝日の場合は翌平日)、年末年始

江別市セラミックアートセンター(北海道江別市)

北海道の陶芸文化を伝える江別市セラミックアートセンターは、展示室だけでなく制作工房やレンガ資料展示も備えた複合施設です。小森忍記念室では北海道陶芸の礎を築いた巨匠の仕事を紹介し、地域性あふれる展示と体験の両方が楽しめます。

- 所在地

- 〒069-0832

北海道江別市西野幌114-5 - アクセス

- JRバス「セラミックアートセンター前」徒歩約1分

- 開館時間

- 9:30~17:00(最終入館16:30)

- 休館日

- 月曜、祝日の翌日、年末年始

宮川香山 眞葛ミュージアム(神奈川県横浜市)

明治の陶芸家・宮川香山が生み出した眞葛焼を専門に展示する横浜のミュージアム。精緻な高浮彫や色鮮やかな釉下彩作品は、まさに“陶の彫刻”。輸出陶磁として世界を驚かせたその技巧を、間近でじっくり鑑賞できます。開館日は週末中心なので訪問計画は事前チェックが必須です。

- 所在地

- 〒221-0052

神奈川県横浜市神奈川区栄町6-1 - アクセス

- 横浜駅きた東口より徒歩8分

- 開館時間

- 10:00~16:00(最終入館15:30)※主に土日祝開館

- 休館日

- 平日(年末年始など休館あり)

佐賀県立九州陶磁文化館(佐賀県有田町)

有田焼の産地に立地する九州陶磁文化館は、古伊万里・柿右衛門・鍋島など肥前磁器を網羅し、国内最大規模のコレクションを誇ります。特に「柴田コレクション」は1万点超という圧倒的なボリュームで、有田焼の変遷を通史的に理解できる世界的資料群です。常設展は年ごとに入替があり、何度訪れても新鮮な魅力があります。

- 所在地

- 〒844-8585

佐賀県西松浦郡有田町戸杓乙3100-1 - アクセス

- JR有田駅より徒歩約12分

西九州自動車道 波佐見有田ICより車で10分 - 開館時間

- 9:00~17:00(入場16:30まで)

- 休館日

- 月曜(祝日の場合は翌日)、年末年始

陶磁器美術館・博物館の楽しみ方ガイド

せっかく足を運ぶなら、ただ眺めるだけでなく、展示や体験をより深く楽しみたいものです。ここでは、陶磁器美術館を訪れる際に知っておくと役立つ鑑賞のコツや、混雑を避ける工夫、体験プログラムの活用法などをまとめました。

実物を見るからこその発見

陶磁器の魅力は、やはり「実物に触れる距離」でこそ伝わります。写真では分からない釉薬の色の深み、土の質感、光を受けて変化する肌合い――こうした細部はガラスケース越しでも十分に感じ取れるものです。まずは一歩引いて全体を眺め、次に近づいて高台や内側を観察すると、作品の造形と作者の意図がより鮮明に伝わってきます。

展示室を歩くリズムを決める

広い館内を最初から最後まで均等に見て回ろうとすると、途中で疲れてしまい、作品への集中力が途切れてしまいます。ポイントは「自分の興味を持った作品に時間を割く」こと。青磁や志野など、好みの焼物を決めて重点的に見ると、展示全体をより印象深く味わえます。

混雑を避ける工夫

人気の美術館は週末や大型連休に混み合います。静かに鑑賞したいなら平日の午前中が狙い目です。また、企画展と常設展では混雑の度合いが違うので、先に空いている方から見て回るのも有効です。都市部の館では、展示を見終えたあとに周辺のカフェや公園で余韻を楽しむのもおすすめです。

音声ガイド・キャプションを活用する

専門用語の多い陶磁器展示も、音声ガイドや詳しいキャプションを活用すれば理解が深まります。「釉下彩」「高浮彫」など一見難しそうな用語も、実物と照らし合わせながら聞くと記憶に残りやすいものです。気になった言葉はメモを取っておくと、後で調べてさらに知識を広げられます。

体験プログラムや茶室で味わう

陶芸体験ができる美術館や、実際に茶碗を使って抹茶をいただける茶室を併設する館も少なくありません。作品を「見る」だけでなく「使う・触れる」ことで、陶磁器が生活文化と深く結びついていることを実感できます。鑑賞体験を組み合わせると、理解も楽しさもぐっと広がります。

訪問前にチェックすべきポイント

当日の楽しみを最大限に広げるためには、事前の準備が欠かせません。展示替えや開館日、アクセス方法など、少し調べておくだけでスムーズかつ充実した鑑賞体験につながります。ここでは訪問前にチェックしておきたいポイントを整理しました。

展示の入れ替え・企画展情報

陶磁器美術館・博物館の多くは、数か月ごとに展示替えが行われます。国宝級の名品や人間国宝の作品などは常時展示されていない場合もあるため、事前に公式サイトで開催中の企画展・特別展の内容を確認しておきましょう。「会期中しか見られない作品」に出会えるのも美術館巡りの醍醐味です。

開館時間・休館日の確認

美術館ごとに開館時間は異なり、月曜休館が基本ですが祝日や展示替え期間など例外も多くあります。また、夜間開館や夏季・冬季の特別時間延長を実施している館もあるため、訪問日時を決める際には必ず最新の開館情報をチェックしてください。

アクセスと交通手段

都市部の美術館は公共交通機関が便利ですが、郊外型の陶磁美術館は車での来館を想定している場合もあります。駐車場の有無や混雑具合も事前に確認すると安心です。特に週末やイベント開催時は、公共交通と組み合わせるのがスムーズです。

チケット・予約方法

常設展は予約不要の館が多い一方で、企画展や特別体験プログラムは事前予約制の場合があります。オンラインチケット購入で待ち時間を短縮できる場合もあるので、旅行の計画段階で購入しておくのがおすすめです。

体験施設や周辺情報

陶芸体験や抹茶体験を希望する場合、実施日や予約方法を確認しましょう。また、美術館によっては周辺に窯元やカフェ、土産物店が集まるエリアもあります。展示を鑑賞するだけでなく、「地域の陶磁文化をじっくり味わう」視点で予定を組むと、旅の満足度が一層高まります。

まとめ

陶磁器は、日々の生活を彩る実用品であると同時に、時代や地域の美意識を映し出す芸術作品でもあります。美術館や博物館を訪れると、釉薬の色合いや土の質感、造形の妙をじかに味わうことができ、書籍や写真では得られない体験が広がります。

全国には、志野や織部といった美濃焼の名品に出会える館、宋や元の青磁・白磁を体系的に紹介する専門館、茶の湯文化とともに発展した樂茶碗を代々伝える館など、個性豊かな施設が数多く存在します。それぞれの美術館が持つコレクションと空間は、訪れる人に異なる発見と感動をもたらしてくれるでしょう。

また、展示を見るだけでなく、陶芸体験や茶室での抹茶などを通じて「使う文化」に触れられるのも陶磁器美術館ならではの楽しみ方です。展示替えや企画展により、展示作品は定期的に入れ替わるため、同じ館でも訪れるたびに新たな魅力に出会えるのも大きな醍醐味です。

次の休日、あるいは旅行の計画に「陶磁器美術館巡り」を加えてみてはいかがでしょうか。静かに器と向き合う時間が、心を豊かにし、新たな興味を呼び起こしてくれるでしょう。