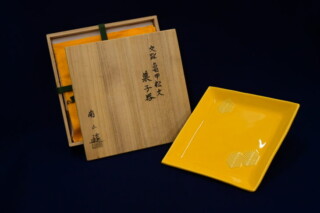

横山白汀は、明治34年井波町で生まれの木芸家。

日展という日本最大の総合美術展覧会の評議員でもあります。

井波彫刻の名家、横山作太郎の長子として生まれ若くして木芸の道に進みます。そして昭和16年第4回文展に「木目込屏風」が入選それ以来、井波彫刻に美術工芸の価値を底上げし今の歴史的価値、芸術的価値を築き上げた先駆者でもあります。

新日展第2回(昭和34年)、第7回(昭和39年)では審査員をつとめ、昭和45年改組第2回日展「鎮魂歌<漆>三曲屏風」が会員中の授賞として桂花賞に輝きました。

その経歴から井波美術作家協会、現代工芸美術協会、富山会富山県工芸作家連盟の各委員長を歴任しました。井波彫刻においての重要人物です。

骨董品・古美術の作家一覧

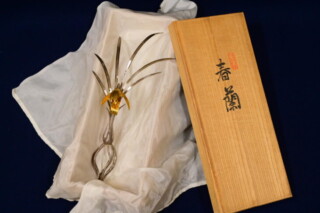

冨木 宗好

冨木宗好は明治の自在置物作家です。

自在置物とは、銀や鉄、銅などを用いて甲殻類や虫、鳥などの生き物を写実的に作り、さらに体節、関節などを本物と同じように動かすことのできるもののことを言います。

始まりは、江戸時代の甲冑師によって、武具の需要がなくなったことから余った素材で作られたといわれており、明治から昭和にかけて冨木家や高瀬好山が中心となり量産されたものが欧米へ多く輸出され、当時は日本よりも欧米での人気が高くなりました。

宗好の記録は多くはありませんが、幼少期に父を亡くし、自在置物の金工である高瀬好山のもとで育ち、好山の作品を朴炭で研ぐ毎日を過ごすなど、当時から好山の工房に携わっていたようです。

好山の作品は国外へ多く輸出されていたこともあり、海外からの評価も非常に高く、また好山は制作にはほとんど携わっておらず、冨木家が主に制作していたという話もあり、幼いころから工房で腕を磨いていた宗好も国内外を問わず高く評価されております。

宗好の作品は銀を加工したものが多く、蘭の花や伊勢海老の置物などが有名で、銀で作られているにもかかわらず本物と見間違えそうなほどの精巧な作りが高い評価を受けています。

グラハム・クラーク

グラハム・クラークは、イギリスの銅版画家です。

オックスフォードで生まれ、ロンドン王立美術学校を卒業したのち、本格的に活動しました。

銅版画に手彩で色付けする「手彩色銅版画」を得意とし、現在まで数多くの作品を残しています。また、現代におけるアーチ型銅版画のはしりとなった人物でもあります。

クラークの作品は、イギリスをはじめとしたヨーロッパの風景や生活を、庶民的な視点に立ちながら描いたものが多いです。クラークが昔よく通った道、なじみのある建物、家族や友人との思い出深い場所など、自身の見つめる世界をそのまま落とし込んだような、普遍的ながらクラークの持つ世界観を共有できる、味わいのある作風が特徴です。サイズも飾りやすい物が多く現代にマッチしていると言えるでしょう。

個展にエリザベス女王が来場するなどイギリス王室からよく好まれ、さらにはヨーロッパ各地、日本で個展を開催するなど、クラークの作品は世界中から愛されています。また、世界中の美術館で収蔵されています。

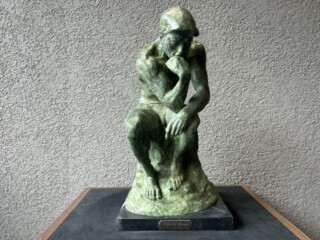

オーギュスト・ロダン

フランソワ=オーギュスト=ルネ・ロダンは、フランスの彫刻家です。

1840 年にパリで生まれ、十代の頃より芸術を学びますが、彼の経歴が花開いたのは40歳前後の頃からになります。

1880年に赴いたイタリア旅行にて、ミケランジェロの彫刻に感銘を受けた彼は、帰国後すぐに彫刻の制作に取り掛かります。

そして完成した『青銅時代』がフランスのサロンで注目を集め、フランス政府が買い上げました。この出世作を契機に、ロダンは重要な作品を次々と制作し、名声を高めていくこととなります。

ロダン以前の彫刻は高名な貴族や偉人、神話をモチーフとしたものが基本でしたが、ロダンは等身大で一般的な人間という、当時では考えられないようなモチーフを扱い、美術界に当惑と感嘆をもたらしました。ロダンの影響は世界的に広がり、フォロワーを多く生み出し、彫刻の歴史はまさしく変革を起こしました。これが、ロダンが「近代彫刻の父」と呼ばれる所以です。

有名な「考える人」をはじめ、ロダンの作品は日本含む世界中で多く現存され、愛されています。

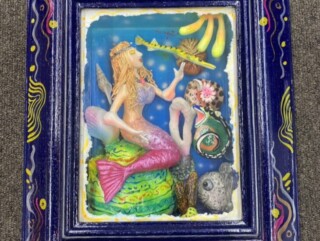

古畑 雅規

古畑雅規は長野県生まれの油彩画家&クレイアート作家です。

1968年の長野県松本市に生まれます。1988年に全国大学版画展に出展、1989年には伊藤廉記念展に入選します。フランス、イタリア、スペイン、トルコ、エジプトの5カ国で自身の腕を磨く研修に参加します。1991年に名古屋芸術大学美術学部絵画科を卒業し、以降は日本各地で精力的に個展を開催しています。

古畑雅規は油彩画家とクレイアート作家の2つの顔を持っています。クレイアート作品というのは、樹脂粘土(クレイ)を使いパーツを一つ一つ作り上げ額縁の中に納めた3D作品のことで、BOXクレイアートとも呼ばれています。

奥行きを生かした見せ方など立体的だからこそ伝わる表現がクレイアートの良さで、スマホの画面(平面)を多く見るこのご時世だからこそ魅力に感じる作品です。さらにクレイアート自体も作品として珍しいということもあり、子供から大人まで幅広く好まれています。

古畑雅規が作り上げる作品は、油絵でもクレイアートでもファンタジー色の強い作品が多く、幻想的で見るものを引き込む魅力があります。特にクレイアートは、立体的なので見る角度によって変わる見え方がその魅力を倍増させてくれます。

古畑雅規がモチーフとするのは動物や風景画が多く、独自の世界観で作り上げる作品はストーリー性を感じるものから、迫力があり圧倒される作品や、おとなしくメロディアスな作品など見るものを楽しませる作品が特徴的です。

木村盛伸

木村盛伸は京都の陶芸家です。京都府指定無形文化財保持者に認定されています。

1932年京都の五条坂にて、絵付け職人の木村聖山の三男として生まれます。

都市立美術工芸学校の卒業した後は兄・木村盛和の工房に入ります。そして、のちに鉄釉鉄器で人間国宝となる人物・清水卯一の薫陶を受けます。

その甲斐あってか、盛伸は26歳の若さで日本伝統工芸展にて初入選を果たします。その後も入選を重ね、二年後には日本工芸会の正会員に認定されます。

以降、鉄釉や青磁、灰釉を巧みに用いた壷や皿などの作陶で名声を高めていき、1992年に京都府指定無形文化財保持者に認定されます。

長らく京都を拠点に作陶し続け、伝統工芸会員としても伝統工芸の発展に寄与し続けた盛伸は、間違いなく功労者と言えます。

近年でも日本で展覧会が開催されている他、ご子息の木村展之・木村宜正も活躍しております。京都にいらした際は、どこかで作品をお目にかかることがあるかもしれません。

深川製磁

深川製磁は1894年に佐賀で創業した有田焼ブランドです。 もともと佐賀の有田には、深川栄左衛門という方が設立した「香蘭社」という有田焼のブランド会社がありました。その深川栄左衛門の弟・深川忠次が独立し、創業したのが「深川 …

中山 正

中山正は、新潟県生まれの木版画家です。 1927年に新潟県新潟市に生まれ、多摩美術大学に入学し油絵を学びますが、中退し版画家としての活動を始めます。1959年にリトグラフ画集「ラッパ手」を出版、その後は拠点を海外に移し1 …

アンドレ・コタボ

アンドレ・コタボは1922年にフランス南東部の町、サン=マルスランに生まれます。 リヨンの美術学校に進学し、そこで絵を学びます。 そして14歳の時、イタリアのローマの店先にあったゴッホの絵に感銘を受け、それを複製しようと …

ネイト・ジョルジオ

ネイト・ジョルジオはアメリカの画家です。 1961年に生まれ、独学で画法を学び、ポートレート・アーティストとして活動を続けていました。1988年にマイケル・ジャクソンがプライベートコレクションとして所蔵するジョルジオの作 …

天野タケル

天野タケルは日本の画家・彫刻家です。 世界的に有名な画家でありイラストレーターである天野喜孝の息子になります。 日本だけでなく、フランスのパリ・イギリスのロンドン・アメリカのニューヨーク・香港などで個展を開催しており世界 …

白井半七

白井半七は代々襲名で受け継がれる「今戸焼」の陶芸家になります。 今戸焼とは、東京都台東区の今戸周辺で焼かれていた陶磁器です。江戸時代から明治時代にかけ、日用雑貨・茶道具・瓦に至るまでの多種の生産をされてきました。 初代白 …

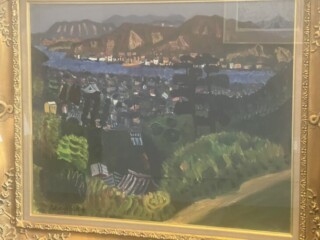

坂本 繁二郎

坂本繁二郎という名を聞いたことがある人、無い人いると思います。 しかし、明治から昭和にかけて活躍した巨匠の1人と言えるでしょう。 坂本繁二郎を語る上で欠かせないのが、若くしてこの世を去った画家・青木繁です。 坂本と青木は …

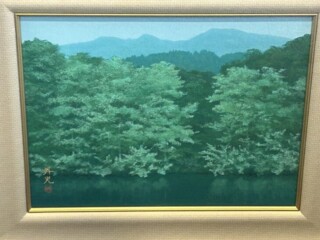

濱田昇児

濱田昇児は、大阪府出身の日本画家です。 日本画壇の重鎮である濱田観のもとに生まれた昇児は、父に日本画の基礎を教わります。その後、近現代日本画の巨匠・小野竹喬に師事し、絵画の研鑽に励みました。 1945年、京都市立美術専門 …

薩摩びーどろ工芸

薩摩びーどろ工芸株式会社は、鹿児島県に本社を置く、薩摩切子作品を強みとしたガラス細工工房です。 薩摩切子とは、江戸末期に薩摩藩で造られた切子ガラスです。無色のガラス(クリアガラス)の上に色つきのガラスを被せ、それを磨き上 …

小西陶古

小西陶古さんは、備前焼の陶芸家、窯元です。 代々陶芸作家の家系で、明治初期の細工の名工と云われた永見陶楽の孫にあたる初代小西陶古さんが窯元を設立致しました。 初代はそれまで偶然に作られていた「桟切(サンギリ)」という模様 …

クロード・ワイズバッシュ

クロード・ワイズバッシュはフランスの洋画家です。 1927年。ワイズバッシュは、フランスのティオンビルに生まれました。その後、ナンシー美術学校に学び、版画技術を習得します。1957年には、絵画や版画などを展示した自身初の …

高畠達四郎

高畠達四郎は、大正から昭和期にかけて活躍した油彩画家です。 1895年、達四郎は、東京で生まれました。 1914年に慶応義塾大学理財科(現・経済学部)に入学しますが、画家志望が強まり、二年後に中退。本郷洋画研究所に入社し …

池田 修三

池田修三は、秋田県出身の木版画家です。 1922年に秋田県のにかほ市に生まれ、旧東京師範学校学校(現・筑波大学)を卒業後、秋田県の高校の美術教諭となります。その後たまたま秋田を訪れていた画家の近藤良悦夫妻に作品が評価され …

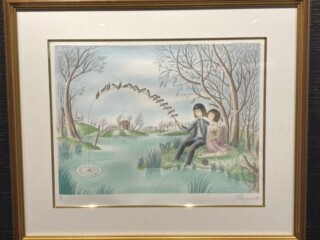

レイモン・ペイネ

レイモン・ジャン・ペイネ(Raymond Jean Peynet) 1908年 – 1999年 フランス・パリに生まれる。両親は「カフェ・ドゥ・ラ・グリル」という名のカフェを営んでいた。そこで育ったペイネは、 …

伊藤 南山

伊藤南山(いとうなんざん)は清水焼の伝統工芸師です。 京都に生まれた南山ですが、父も清水焼の業界内では先進的な技法やデザインを編み出すなど活躍されていましたが、幼い頃に亡くしたことから「自分で何とかしないと」と強く生きる …

正宗

「正宗(まさむね)」は、「相模国さがみのくに(神奈川県)」で鎌倉時代頃から南北朝時代頃にかけて活躍した刀工で、通称「五郎入道正宗(ごろうにゅうどうまさむね」とも称します。 名工として「享保名物帳(きょうほうめいぶつちょう …

齊藤雲楽

齊藤雲楽は初代から数えて、現在3代目が活躍している京焼・清水焼の窯元です。 開窯から130余年と、1890年頃から京都で美麗な陶器を作り続け、京焼・清水焼の雅さを伝え続けています。 現在活躍中の三代目 齊藤雲楽は電気窯の …

籔内佐斗司

籔内佐斗司は日本の彫刻家です。奈良県のマスコットキャラクターせんとくんの生みの親として世間に広く認知されています。 1953年に大阪市に生まれる。1978年東京芸術大学美術学部彫刻科卒業。彫刻家としての第一歩を踏み出す。 …

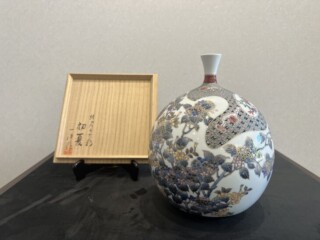

山本一洋

山本一洋は日本の陶芸家です。純プラチナ彩を独自の技法で確立させ国内外から高い評価を受けています。 1944年に長崎に生まれる。1985年「純プラチナ彩」の研究に入る。 作風は伊万里焼にプラチナ特有の光沢を表現するプラチナ …