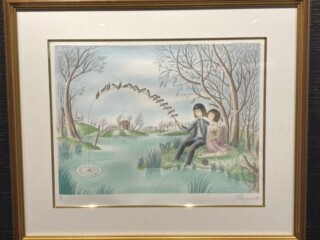

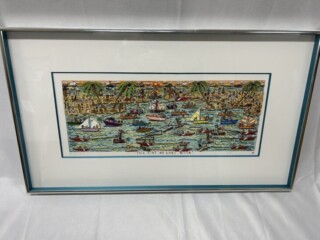

レイモン・ジャン・ペイネ(Raymond Jean Peynet)

1908年 – 1999年

フランス・パリに生まれる。両親は「カフェ・ドゥ・ラ・グリル」という名のカフェを営んでいた。そこで育ったペイネは、パリの産業装飾美術学校に入学し、絵の基礎や技術を習得。卒業後は広告代理店に入社します。イラストレーター兼デザイナーとして働き、1939年の独立します。独立してすぐにフランスの英字新聞に挿絵が掲載されたことで名が知られるようになります。1942年には雑誌にペイネの代表作と言える「恋人達シリーズ」の連載が始まる。

その後は、ブリュッセル万国博で都市計画館の装飾を手掛けるなど認知度を高め、1987年に芸術・文芸勲章を受章しました。

レイモン・ペイネの作品は愛をテーマにした作品が多く、代表作となった恋人達シリーズが有名です。恋人達シリーズのモチーフは実は自身のことで、ペイネ自身と奥様がモデルとなっています。作風はメルヘン風で、色鮮やかで柔らかな雰囲気を描いています。日本でも人気が高く、愛をテーマにした作品は幸せな雰囲気に合うということで結婚式場などで飾られていたり、絵本のようなタッチで描かれており、子連れが集まる場である児童館などに飾られています。

このようにペイネの日本での人気が高いことから、1986年から日本の軽井沢にペイネの美術館が開かれており、直筆、リトグラフ、挿絵など多くのペイネ作品が展示されています。ちなみに南フランスにあるペイネ美術館の利用者の9割は日本人だと言われています。

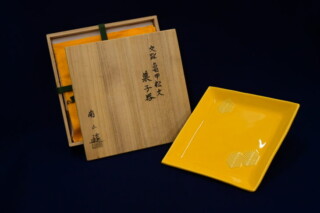

伊藤南山(いとうなんざん)は清水焼の伝統工芸師です。

京都に生まれた南山ですが、父も清水焼の業界内では先進的な技法やデザインを編み出すなど活躍されていましたが、幼い頃に亡くしたことから「自分で何とかしないと」と強く生きることを決意したと言います。また、父の影響か幼い頃から陶芸に親しみしました。

若いうちから京都の展覧会などで入賞していた南山は日本を飛び出して、フランスやオーストラリアで実演指導をしたり、展覧会を開いたりとグローバルに活躍するようになり、京都、ハワイ、パリでレストランを経営するオーナーとして、自ら手掛けた器に料理を盛り付けて提供もしています。

日本でも2005年には裏千家15代 鵬雲斎の御好物になるなど、その活躍ぶりは注目を集めております。

作風としては交趾という技法を用いることが多く、他の交趾焼とは一線を画すほどオリジナリティ溢れる色彩の物が多く、その鮮やかさは目を見張るほどで、国内外を問わず評価の高い人物です。

「正宗(まさむね)」は、「相模国さがみのくに(神奈川県)」で鎌倉時代頃から南北朝時代頃にかけて活躍した刀工で、通称「五郎入道正宗(ごろうにゅうどうまさむね」とも称します。

名工として「享保名物帳(きょうほうめいぶつちょう)」(刀剣書)にて天下三作のひとりとしても選定されています。

享保名物帳とは、江戸時代徳川幕府8代将軍であった「徳川吉宗(とくがわよしむね)」の指示によって「本阿弥家(ほんあみけ)」が調査し、作成した名物日本刀一覧のことです。

上、中、下の三部となり約250振りが掲載されています。これは江戸時代の武士たちの名刀の指針にもなったものとされ、天下三作が上に記載されていたことから別格だと扱われていたとされています。天下三作とは、熱心な名刀収集家であった豊臣秀吉が愛したとされる名物三作を指します。三作には粟田口吉光、五郎入道正宗、郷義弘がおります。

正宗は1264年に鎌倉鍛冶の名工、藤三郎行光の子として生まれます。1280年新藤五国光の門下に入り、各地の技術研究を行い、「相州伝」を完成させます。

以後、正宗の作風は影響を与えていき「正宗十哲(まさむねじってつ)」と呼ばれる正宗の影響を強く受けた10人の刀工によって日本全国に作刀技術は拡大し、刀の歴史を大きく変えてきました。

書物に1343年81歳にて逝去したと記されています。

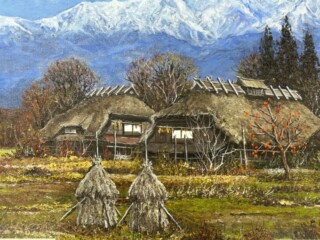

齊藤雲楽は初代から数えて、現在3代目が活躍している京焼・清水焼の窯元です。

開窯から130余年と、1890年頃から京都で美麗な陶器を作り続け、京焼・清水焼の雅さを伝え続けています。

現在活躍中の三代目 齊藤雲楽は電気窯の先駆けとしても知られています。電気窯導入当初は多くの反対を受け、「アホか」と罵られたこともあったそうですが、その結果、【青抹陶】と呼ばれる独創的な釉薬を創り出します。

周囲の言葉ではなく、自身の求めるものを追い続け、そして新たな技術を生み出したその姿は、まさに職人の鏡というべきものでしょう。

三代目は独自の青抹陶の釉薬と京焼・清水焼の雅な美しさを融合させ、上品で観る者を楽しませる焼物を作ります。

また、自身の窯元で展示即売を行ったことも、三代目の特徴と言えるでしょう。

今でこそ珍しい形態ではないですが、職場に一般の人々を招き、作業風景の見学を可能とし、そして低価格のものから高価格のものまで幅広く販売するというこのスタイルも三代目が生み出したものです。

近年では外国でも認知されており、海外にもその影響力を発揮しています。

既存の伝統を守りつつ、しかし時代に流されるのではなく、新しいことに挑戦し、自身の求めるものに向かって走り続ける。

それが今日まで続く、雲楽窯の発展を支えている姿なのでしょう。

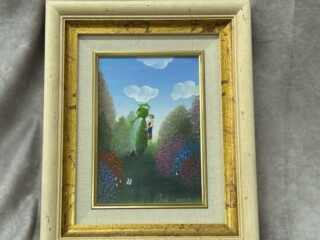

籔内佐斗司は日本の彫刻家です。奈良県のマスコットキャラクターせんとくんの生みの親として世間に広く認知されています。

1953年に大阪市に生まれる。1978年東京芸術大学美術学部彫刻科卒業。彫刻家としての第一歩を踏み出す。1982年~1987年まで東京芸術大学大学院美術研究科保存修復技術研究室に勤め、仏像などの古典技法を研究し保存修復などにも参加しました。

1987年から彫刻家として活動を開始して数多くの作品を手掛けます。

また籔内佐斗司の作品にはパブリックアートも多く、その特徴的な作風から観光スポットや待ち合わせ場所などに活用され広く愛されています。

さらに広く世間に認知されたのはやはり奈良県のマスコットに起用されたせんとくんを生み出したことでしょう。

特徴的な作風を見事にマスコットに落とし込みブームのきっかけ作りに成功しました。

また籔内佐斗司は木彫りの型から鋳造を行いブロンズ作品制作も行っており、早い段階からブロンズにエディションナンバーを設け、価値を高めています。

人気は上がる一方であり、これからが大変楽しみな作家です。

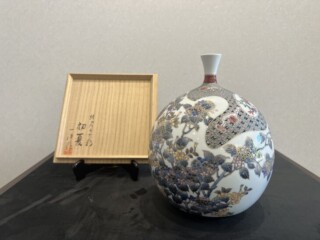

山本一洋は日本の陶芸家です。純プラチナ彩を独自の技法で確立させ国内外から高い評価を受けています。

1944年に長崎に生まれる。1985年「純プラチナ彩」の研究に入る。

作風は伊万里焼にプラチナ特有の光沢を表現するプラチナ彩を取り入れた物が特徴的です。陶磁器にプラチナを用いることは技術的に難しいとされてきましたが、山本一洋は独自の技法で彩色に成功し純プラチナ彩を確立させました。

陶芸に純プラチナを用いる作家は世界でたった一人で唯一無二の存在です。

そして細密な文様に美しく輝く彩色はまさに宝石のようです。

称賛の意を込め「セラミックの宝石」と言われ国内外にて現在も高い評価を受けております。また作品を一つ製作するのに多大な時間を要するため、作品の入手が難しい作家の一人でもございます。

現在も各地で個展などを開催しております。一度山本一洋の超絶技巧を目にすると虜になることは間違いないでしょう。これからの活躍にも大いに期待が寄せられています。