中国を代表する名窯の一つ、それは「磁州窯(じしゅうよう)」です。

中国河北省磁県を中心とする民窯で、起源は五代十国時代ではないかと言われており、その歴史は1000年以上にもなる窯です。

磁州窯でも特に評価が高いと言われているのが「白地黒掻落し」と呼ばれる装飾方法で作陶された品物です。

この装飾方法は、磁州窯の中でも特に高い技術が発揮されていることから宋元期の磁州窯の技術水準の高さがわかる品物となっています。

その特徴はなんといっても、白と黒の対比により表現される模様ではないでしょうか。艶のある白さと独特な質感の黒によって形作られる作品は、緻密な文様表現によってさらに魅力を際立たせます。当時の磁州窯の中でも高級な部類だったことは間違いないであろうと言われております。

装飾に関しても人々の好みを作品に映し出していたことから、当時の人々に愛されており、現在も多くの人々に愛される所以となっていると言えるでしょう。

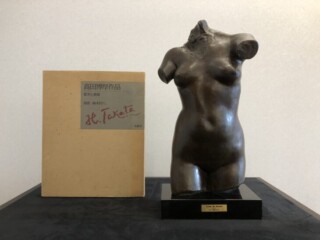

1857年(安政4年)7月9日~1916年(大正5年)9月24日 竹内 久一(たけうち ひさかず)は、明治時代の彫刻家になります。最初は、多才であった父のはからいで、象牙彫刻家の堀内龍仙の弟子となります。もともと病弱な久一、一家の大国柱だった父が病気を患い生活は貧しかった為、森下町の骨董屋「雅楽堂」主人鉢木雅楽の影響で骨董に目覚め、森下町に魅せを借り、彫刻家として活動しつつ道具屋を始めました。その後、竹内は世界に日本の伝統的木彫芸術を伝えようと行動していたが、当時は西洋における美術の概念と日本の美術作品が馴染めず、特に木彫りと牙彫は工芸品扱いされ、正当な評価を受けることがありませんでした。その後、日蓮宗徒の運動の影響で東京美術学校に雛形の製作依頼があり、明治25年(1892年)8月に銅像が完成。明治1年(1898年)に美術学校騒動が起こり、一時辞職するも復職する。明治39年(1906年)4月4日には帝室技芸員に選ばれます。竹内は、職人というよりは数寄者として知られておりましたが、幸堂得知と研究会を開いたり、淡路椿岳や大槻如電などと交流することで元緑文化について知識を深めるなどし、「玩具博士」と呼ばれた清水晴風とは竹馬の友でもあり、「集古会」などで活動をともするなどしておりました。

1907年8月21日~2000年10月26日 市橋とし子は、日本の人形作家になります。東京都千代田区神田の出身で、桐塑(とうそ)の人間国宝になります。桐塑とは、粘土の一種になり桐の粉末に正麩糊(しょうふのり)というのをまぜて作った粘土で、強度を出すために和紙を混ぜ込まれているものもあるそうです。桐塑の第一人者として平成元年に人間国宝に指定されました。戦争のない平和な時代への祈りを素朴であたたかな人形で表現した。33歳の時に、ふらりと立ち寄った人形展で今村繁子の人形を魅了され弟子入り、家事や育児の合間を縫って人形作りを始める。当時、日本は戦時中ということもあり戦中、終戦直後まで人形作りを断念していましたが、偶然道中で会った師の今村繁子と出会い、今村の強いすすめで再度人形の製作を始め、1949年第1回現代人形美術展で、特選第一席を受賞する。その後も美術展に出品し続け市橋は、より人肌に近い質感を求め桐塑を使用する様になります。金子篤司に師事して彫刻デッサンや木彫を学び、人形制作においても、一層、的確な構成力を見せるようになりました。

1903年(明治36年)11月25日~1981年(昭和56年)3月23日、平田 郷陽(ひらた ごうよう)は、日本の人形作家で重要無形文化保持者(人形師として初の人間国宝)になります。衣装人形の第一人者で、木目込みの技法を用いた衣装人形を多数手掛けております。14歳の時に、人形師の初代安本亀八の門弟であった父のもとで人形製作の修行を始め、その中「活人形(生き人形)」の製作技法を習得しました。1924年(大正13年)父の跡を継ぎ2代郷陽を襲名、日本人形の製作者となり端正なリアリズムをもつ人形を製作するようになります。1927年(昭和2年)に青い目の人形の答礼人形として市松人形も製作しました。当時人形は芸術とは認められていなかった為、1927年(昭和3年)から創作人形を目指す同志と白沢会を結成し、1935年(昭和10年)には日本人形社を起こします。翌1936年には同士6人とともに第一回帝展に入選、以来帝展、文展、日展等で活躍を致します。日本政府の依頼でベルギーやフランスでの万国博覧会に衣装人形を出品し1955年(昭和30年)2月15日、重要無形文化財「衣装人形」保持者に認定されました。社団法人日本工芸会理事、同人形部会長等を歴任したり、衣裳人形研究の陽門会を主宰するなど、後継者育成にも尽力しました。作風は、初期は生人形師らしく写実的だったが、次第に抽象的なデフォルトを加え、様式化・単純化に向かった。反面、郷陽作品は常に確固とした存在感があり、繊細な感情表現に特色がある作品を残しております。

1897年8月25日~1984年12月9日、堀 柳女(ほり りゅうじょ)は、日本の衣装人形作家で、東京都港区出身です。本名は、山田松枝。自然を取り入れた「柳女人形」で知られており、人間国宝となります。日本伝統工芸会鑑査・審査委員、全日本伝統工芸選抜作家展運営・選考委員を務めました。堀は、はじめ日本画を手がけたが、後に人形創作に転じました。1934年に野口光彦や鹿児島寿蔵らと甲戌会を結成し、創作人形運動を始めました。1936年、帝展で鹿児島寿蔵、平田郷陽ら5人とともに初入選し、翌年、創作人形塾を開きました。女性では初めてのことでした。1955年、衣装人形で人間国宝に認定されました。著書には、「人形に心あり」や「堀柳女人形」等があります。

隅谷 正峰(すみたに まさみね1921年1月24日‐1998年12月12日)日本の日本刀匠です。日本美術刀剣保存協会元理事であり全日本刀匠会元理事長でもある。石川県松任市(現在は白山市)出身。立命館大学理工学部機械工学科卒業。卒業後は刀匠・桜井正幸に入門する。独立後は興国日本刀鍛錬所に移動。その後は松任市に日本刀鍛錬所傘笠亭を開き多くの作品を手がけました。昭和40年代には新作刀に与えられる最高賞「正宗賞」を3度も受賞しました。1989年に伊勢神宮式年遷宮御神宝太刀を制作。天下三名槍のひとつである「日本号」の写しは既存の写しの中で最高傑作と名高い作品です。また隅谷正峯は地鉄の研究にも熱心で知られていました。昭和50年頃から四天王寺蔵刀剣類や正倉院蔵刀子を参考に小刀や刀子の研究、制作積み重ねる。その中でも備前刀(鎌倉時代)を得意としており、隅谷丁子(すみたにちょうじ)と呼ばれている独自の華麗な丁子刀文を完成させました。1981年に日本刀の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定。その他にも皇室関連の作刀を行っていることで知られている。